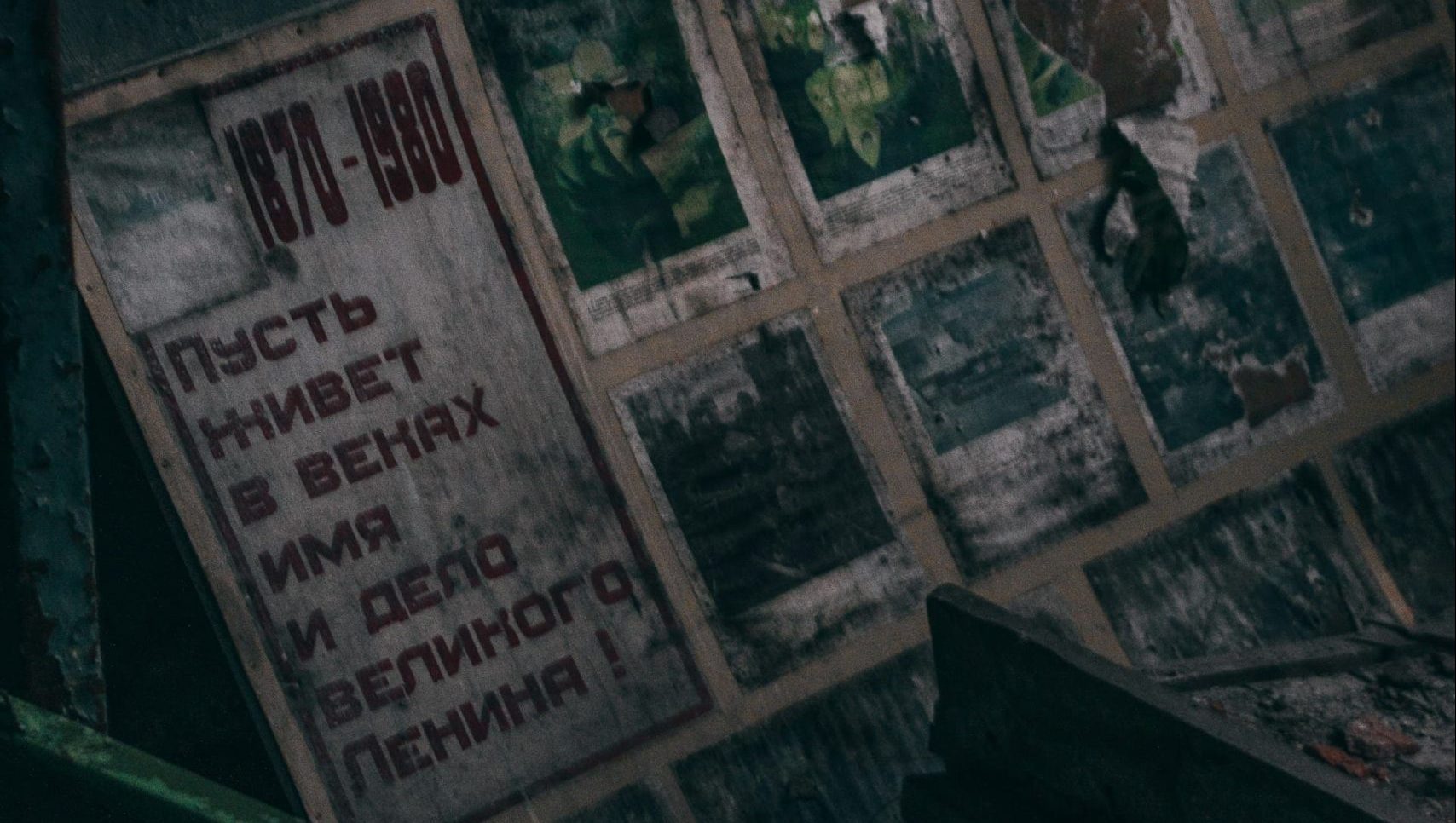

Фото: Alex Durynin/Unsplash

До второй половины девятнадцатого века города Иваново не было на карте России. Так называлось большое село в Шуйском уезде Владимирской губернии. Но в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году село Иваново объединилось с недавно образованным Вознесенским посадом. Так появился город Иваново-Вознесенск.

Почувствовать себя горожанами со всеми вытекающими отсюда последствиями — развитием инфраструктуры и активным благоустройством — ивановцы смогли благодаря Якову Петровичу Гарелину, владельцу одной из крупнейших в Иванове ткацких мануфактур, человеку богатому и щедрому.

Ещё до объединения села с посадом дальновидный Яков Петрович на собственные средства построил в Вознесенском большой Гостиный двор. Многие тогда недоумевали, зачем он нужен в маленьком посаде. Но в городе гостиный двор сразу же оправдал своё существование. Теперь традиционную продукцию ивановских мануфактур — высококлассный ситец — не нужно было возить на продажу за тридевять земель. Покупатели сами с радостью приезжали в Иваново-Вознесенск и бродили по длинным торговым рядам Гостиного двора.

Желание помогать людям проснулось в Якове Петровиче ещё в ранней юности. Так получилось, что в школу он не ходил — отец, самостоятельно обучив сына читать и считать, решил, что для управления фабрикой этого будет вполне достаточно. И пока другие дети корпели за партами над учёной премудростью, Яков, по настоянию родителя, обучался тонкостям производства. Однако вместе с техникой набивки ситца мальчик усвоил и то, как тяжёл труд простого рабочего, как бедно и безрадостно он живёт. Вот почему, унаследовав фабрику, он первым делом решил в корне изменить такое положение вещей.

При своей мануфактуре Гарелин открыл бесплатную больницу для рабочих, куда могли обращаться не только его служащие, но и те, кто работал на других фабриках. Строительство и оснащение обошлось Якову Петровичу в солидную по тем временам сумму — восемь тысяч рублей. Из собственных средств платил он и жалованье персоналу больницы.

В тысяча восемьсот сорок седьмом году при мануфактуре заработала бесплатная школа, которую Гарелин содержал на свои личные деньги, а ещё через несколько лет Яков Петрович профинансировал открытие в Иванове училище для мастеровых и рабочих.

Не удивительно, что именно Гарелина единогласно избрали на ответственный пост головы нового города Иваново-Вознесенска. Для Якова Петровича эта должность стала основой всей его жизни; сдав фабрику в аренду и отойдя от торговых дел, он решил посвятить себя развитию и благоустройству города, и не жалел на это собственных средств.

На деньги Гарелина в центре города был устроен бульвар, названный в честь святого князя Александра Невского. По воспоминаниям современников, бульвар был необыкновенно уютным, и больше напоминал сад с деревьями, кустарниками, клумбами и скамейками для отдыха и фонарями. Большой вклад Яков Петрович сделал в открытие городской торгово-промышленной гимназии. Благодаря его стараниям в Иваново-Вознесенске появилась публичная библиотека, куда Гарелин пожертвовал полторы тысячи томов из личного собрания — Яков Петрович был увлечённым библиофилом и коллекционером. Однако он предпочитал не пылить артефакты в ящиках комода, а делиться ими с людьми. Так, например, свою уникальную коллекцию старинных рукописей он безвозмездно передал в дар Румянцевскому музею в Москве.

Невозможно точно сказать, сколько денег пожертвовал Гарелин на устройство и содержание городских храмов. Известно лишь, что он усердно и щедро заботился о Церкви.

Поэтому и в своём завещании он, искренне верующий человек, не забыл о бедных и сиротах. Три тысячи рублей Гарелин распорядился положить в банк, чтобы на проценты с них дважды в год — на Рождество и Пасху — устраивать бесплатный стол для бедняков. Внушительные суммы Яков Петрович оставил на содержание городского ночлежного приюта и открытие технического училища. В распоряжение города от Гарелина перешли несколько крупных земельных угодий.

В тысяча девятьсот тридцать втором году большевики переименовали Иваново-Вознесенск, убрав вторую часть названия, которая, по их мнению, могла напоминать советским гражданам о соответствующем Евангельском событии. Просто как Иваново, знаменитая столица ткацкого производства, известен этот город и сегодня. Но ивановцы помнят о делах милосердия Якова Петровича Гарелина. Его именем названа одна из улиц Иванова, а в центре города воздвигнут памятник щедрому благотворителю.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема