— Паша, ну что ты вечно бежишь. Сядь, поешь по-хорошему. У меня солянка фирменная, как ты любишь.

— Тороплюсь, дядя Андрей! Но солянка — это такой аргумент, против которого не возразишь. Давай, пожалуй!

— Вот и молодец. Наливаю. А куда ты торопишься, если не секрет?

— У нас в институте сегодня вечером викторина. А я ещё к бабушке должен зайти. Она попросила найти в интернете красивый зимний пейзаж и сделать из него схему для вышивания крестиком.

— Нашёл?

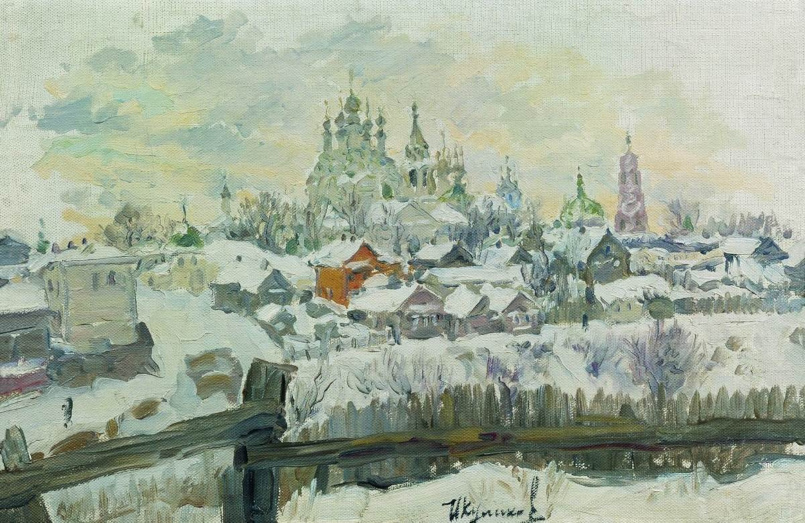

— Да, и распечатал на цветном принтере. Вот, посмотри.

— О, да это картина «Муромские монастыри»! Хороший выбор! Хвалю! И вышивать бабушке будет приятно — такое нежное сочетание цветов. Утопающие в снегу домики всех оттенков выстроились в ряд — здесь и охра, и лиловый, и сизый. И даже ярко-оранжевый! А за домами высятся храмы. Шатры и луковки куполов — ажурный узор на фоне бледно-золотого заката. Автор этой работы, Иван Куликов, определённо обладал талантом колориста.

— А расскажи мне об этом художнике. А то бабушка будет спрашивать о нём, а я почитать не успел.

— Что я тебе успею рассказать, когда ты так торопишься? Только главные вехи биографии. Если вкратце, то Иван Семёнович Куликов родился в 1875 году в Муроме в семье кровельщика. Лет с десяти помогал отцу в строительстве и ремонте церквей и домов. А в свободное время рисовал, и весьма неплохо.

— Он, будучи самоучкой, такие шедевры создавал, как вот эта картина — «Муромские монастыри»?

— Нет, Куликов получил образование. Талант Ивана заметил академик живописи Александр Морозов, который каждое лето приезжал в Муром писать пейзажи. Он помог юноше поступить в Высшее художественное училище в Санкт-Петербурге.

— Как помог?

— Морозов взял Ивана помощником в свою мастерскую, рассказывал ему об истории живописи, давал уроки рисования — и так подготовил к поступлению. После училища Куликов и Художественную академию окончил, причем с золотой медалью. Это дало ему право совершить творческую командировку в Италию за казённый счёт. Вернувшись, Иван Семёнович поселился в родном городе и жил там до конца своих дней.

— Но почему художник ограничил себе возможности после такого блестящего старта? Он мог бы жить в Москве или в Санкт-Петербурге!

— На столицах, Паша, свет клином не сошёлся. Куликов принимал участие во всех значимых выставках, имел успех не только в России, но и во Франции. Но жить предпочитал там, где душа находила пищу для творчества. Именно за серию работ, посвящённых Мурому, Иван Семёнович получил звание академика живописи. Кстати, картина «Муромские монастыри» тоже из этого цикла. Художник написал её в 1914 году.

— Интересно, а почему художник не указал, какие именно монастыри изобразил на картине?

— Наверное, потому что выражение «Муромские монастыри» такое же устойчивое, как сибирские морозы или тульские пряники. Православных обителей в Муроме немало. Кроме представленных на картине Благовещенской и Троицкой, там есть ещё Воскресенская, Спасо-Преображенская, Крестовоздвиженская. Все они древние, основаны не позднее семнадцатого века. Именно благодаря им в городе сложился уклад, опирающийся на церковные традиции. Монашеские городки были основой Мурома.

— И его лицом!

— Точно! Пейзаж Ивана Куликова «Муромские монастыри» — тому подтверждение. Ты доел, я смотрю? Добавки хочешь?

— Хочу, но уже не успеваю! Побежал! Спасибо, дядя Андрей, всё было очень вкусно! И познавательно!

«Картину Ивана Куликова „Муромские монастыри“ можно увидеть в Муромском историко-художественном музее».

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!

«Народные церковные традиции». Елена Воронцова, Петр Чистяков

У студии были доценты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова и Петр Чистяков.

Разговор шел об изучении различных народных церковных традиций, в частности о встречи праздников, украшении икон и сохранении духовных книг.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождество Иисуса Христа». Священник Александр Сатомский

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Мы говорили об истории праздника Рождества Христова и о том, что и откуда нам известно о событии Рождения Спасителя. Кроме того, отец Александр рассказал о том, что известно о земных родственниках Иисуса Христа.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер