Деян., 10 зач., IV, 1-10.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

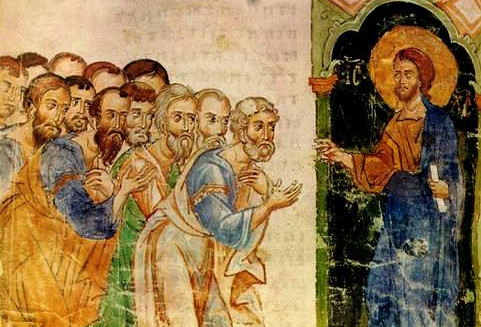

В христианском Символе веры предельно ясно сказано, что христианин это тот, кто, среди прочего, верует во всеобщее воскресение мёртвых, ну а Христово Воскресение — это и вовсе основной постулат нашей веры, как об этом в своё время и написал святой апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15:14). Однако реальность несколько иная: людей, считающих себя христианами, много, верующих же в воскресение мёртвых значительно меньше. Это печальная диспропорция, корни которой уходят во времена земной жизни Христа и Его апостолов. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 4-й главы книги Деяний святых апостолов, в этом отрывке идёт речь об идейных предшественниках современных отрицателей всеобщего воскресения.

Глава 4.

1 Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи,

2 досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых;

3 и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер.

4 Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч.

5 На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники,

6 и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического;

7 и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это?

8 Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские!

9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен,

10 то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.

Иудаизм если и был когда-то однороден, то очень давно, и ко времени Пришествия Христа Спасителя он представлял собой целое соцветие различных богословских школ, учение одной школы при этом могло существенно противоречить учению другой. Для понимания книг Нового Завета нам стоит помнить об отличиях двух основных направлений иудейской религиозно-философской мысли, выразителями первой из которых были фарисеи, выразителями второй — суддукеи. В частности, нам стоит помнить, что фарисеи, несмотря на зафиксированные Евангелием некоторые специфические особенности своей жизни, были очень перспективной аудиторией для проповеди Христа Воскресшего, хотя бы в силу своей веры в воскресение, и эта вера их отличала от саддукеев, которые в смысле своего отношения к воскресению из мёртвых мало чем отличались от хорошо нам известных современных атеистов.

Так получилось, что представители высшего израильского духовенства первого века по Рождестве Христовом принадлежали к религиозной партии саддукеев, соответственно, проповедь о воскресении, да ещё и с упоминанием совсем недавно убитого ими Христа, вызывала у этих людей самое активное сопротивление. О проявлении этого сопротивления мы и услышали в только что прозвучавшем отрывке книги Деяний святых апостолов: саддукеи, имея власть в Иерусалимском храме, взяли под стражу апостолов, и книга Деяний сообщает, что причиной этого действия стала проповедь воскресения из мёртвых.

Из Евангелия мы знаем, что нечто подобное произошло и тогда, когда Христос воскресил Своего друга Лазаря: это воскрешение не вписывалось в учение саддукеев, а потому они вместо того, чтобы подкорректировать свои воззрения, решили подкорректировать реальность и убить Того, Кто совершил это воскрешение. Если мы всмотримся как в Евангельские события, так и в события, описанные книгой Деяний святых апостолов, то мы увидим одну крайне важную закономерность: неверие в воскресение мёртвых способно повлечь за собой тяжёлые нравственные преступления. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь если нет воскресения, то не только вера наша тщетна, тщетны и все наши попытки исполнять евангельский закон любви, потому как жить по этому закону имеет смысл лишь в том случае, если человек верует в своё бессмертие.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема