Каждый год в праздник Рождества Христова завязывается разговор о двух датах: 25 декабря и 7 января. Первую дату часто называют Католическим Рождеством, а вторую, соответственно, Православным. По этой причине бывает даже, что между адептами двух дат возникает некоторое напряжение. Недоразумение сие не стоит жарких споров и братского мира. Во-первых, потому, что многие Православные Церкви сегодня отмечают Рождество именно 25 декабря. А во-вторых, потому, что разница в празднования Рождества - совершенно естественная и приемлемая традиция, которая существовала с древнейших христианских времён. Но, обо всём по порядку.

Основное, что нужно знать о Рождестве, это то, что точная дата Рождества Христова является сугубо культурным феноменом, не основанном на евангельском откровении. В Библии ни сказано ни слова о том, в какой месяц и в какой день недели родился Спаситель. Древние Иудеи никогда не отмечали дни рождений и даже не хранили в памяти точные даты появления ребёнка на свет. Практика отмечать день рождения являлась широко распространённой римской традицией и иудеями того времени категорически отвергалась как языческая. Первым известным иудеем, отмечавшим день рождения, был царь Ирод, которого иудеи считали за предателя, и который, согласно евангелию, казнил предтечу Иоанна Крестителя. Поэтому точная дата Рождества Христова в семье праведного Иосифа и Богородицы Марии никогда не отмечалась.

Но времена менялись. Церковь росла. Для человека не иудейской культуры день его рождения был календарным праздником. Именно тогда Церковь впервые задалась вопросом о дате Рождества Христова. И поскольку точных данных не было - стало ясно, что дата эта будет выбрана условно. Важен был не факт, а сама идея.

Первые попытки «привязать» праздник Рождества Христова к какому-то конкретному дню предпринимаются уже во II веке христианами Египта. В египетской Александрии был распространён культ бога солнца, который праздновался 6 января.

Именно в этот день александрийские христиане решили праздновать день Рождества Христова. Тем самым они предлагали своим соотечественникам поклоняться не небесному светилу, а истинному Творцу всего мира, в том числе и солнца – Христу. В другой крупнейшей Церкви того времени – в Риме – христиане взяли за основу иную дату, которая также как в Александрии была связана с популярным в народе культом солнца. Со времен императора Аврелиана 25 декабря - в день зимнего солнцестояния - римляне справляли праздник Рождества Непобедимого Солнца. Тогда римскому папе Юлию I пришла в голову идея миссионерского контрнаступления. По примеру александрийских христиан, он предлагает своей Церкви именно в этот день праздновать Рождество Христово. С тех пор в Римской церкви 25 декабря начинают возносить гимны и славословия рождённому Спасителю Христу. Таким образом, в древнем христианском мире существовали две традиции праздника Рождества – 6 января и 25 декабря.

С введением нового григорианского календаря разница со старым календарем составила 13 дней. И праздник Рождества снова обрел новое место, как это уже было с ним не раз, с 25 декабря он перешёл на 7 января для тех Церквей, которые остались в юлианском календаре. Сегодня из 15 Поместных Православных Церквей 11 церквей празднуют Рождество Христово 25 декабря, и 4 церкви, в том числе Русская, 7 января. И в этом нет никакой проблемы. «Единство в многообразии» было заповедано самим апостолом и всегда было свойственно церковной истории. Поэтому праздник Рождества Христова – очень хороший маркер, определяющий наше духовное состояние. Если мы не можем сохранить мир, понимание, человечность, широту и любовь к братьям, которые просто немного иначе или в другой день славословят Рождённого Господа – значит мы не только плохо знаем христианскую историю, но и чего-то не поняли в учении самого Христа. Ведь именно об этом многие Его притчи. А спор о цифрах и датах – это всё условности субботы, которая, как известно, предназначена для человека, а не наоборот.

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

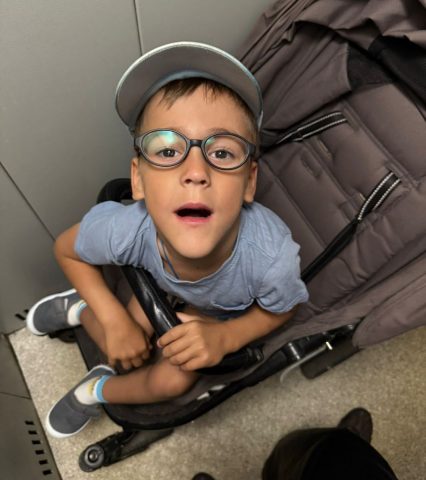

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер