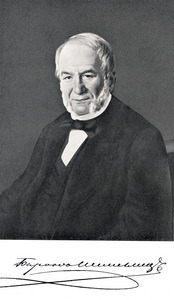

Аристократический Петербург 19-ого века было невозможно удивить чьей бы то ни было благотворительной деятельностью. Богатые люди считали своим долгом заниматься делами милосердия. Но то, сколько души и средств вложил в них Александр Штиглиц, поражало его современников.

Аристократический Петербург 19-ого века было невозможно удивить чьей бы то ни было благотворительной деятельностью. Богатые люди считали своим долгом заниматься делами милосердия. Но то, сколько души и средств вложил в них Александр Штиглиц, поражало его современников.

В столице не было человека, который не знал бы банкирского дома «Барон Штиглиц и Ко». Это было предприятие, организованное ещё отцом Александра - придворным банкиром, создателем первого в России страхового общества и строителем железной дороги из Петербурга в Москву. Единственным наследником огромного состояния Людвига Штиглица был его сын Александр.

Мальчик получил прекрасное образование. Его притягивал мир искусства – музыка, живопись, литература. Отец не возражал, но мечтал передать Александру своё дело. Да и император Николай Первый на месте отца желал видеть только сына. Так Штиглицу-младшему пришлось стать банкиром. Финансистом он был превосходным и во многом повторил путь своего батюшки. Строил за свой счёт железные дороги, фабрики, стал первым управляющим Государственного банка России. Имя барона Штиглица с трепетом повторяли не только отечественные, но и западные финансисты. Никто, кроме Александра Людвиговича не умел так успешно договариваться с ними, когда Россия нуждалась в крупных кредитах под невысокие проценты. Так было, например, в Крымскую войну, во время которой Европа не спешила оказывать истекающей кровью России финансовую помощь.

Александр никогда не забывал о том, каким щедрым филантропом был его отец. Благотворительность стала вторым главным делом и в жизни сына. Крымская война требовала средств, вооружения. Штиглиц жертвовал армии крупные суммы. Пять тысяч рублей получила от него Чесменская военная богадельня. Ещё пять тысяч - морские офицеры Севастополя, оставшиеся без имущества.

В городе Нарва, где у Штиглица было две фабрики, он построил рабочий посёлок с жильём для семейных служащих, и с женскими и мужскими корпусами. На предприятиях работало много подростов, для них барон открыл школу. Позже заработала и школа для взрослых. В посёлке были церковь, больница, библиотека. И все фабричные штрафы употреблялись на пополнение её фондов. Неподалёку от Нарвы - в Ивангороде, у Александра Людвиговича имелось поместье. В нём барон возвёл храм Живоначальной Троицы.

Штиглицу многим обязан и сам Петербург. Не только железными дорогами по модным тогда направлениям. Например, Петергофской веткой, на которой находились дачи столичной знати. На деньги Штиглица был построен Балтийский вокзал. Его возвели по образцу парижского Восточного вокзала. Глазная клиника на Моховой улице - тоже детище Штиглица. Он содержал и детский приют, построенный ещё отцом.

Но самое важное деяние Александра Людвиговича – это училище технического рисования - знаменитая на весь мир «Муха». Её студенты сегодня называются дизайнерами, тогда же училище выпускало «учёных рисовальщиков для ремёсел и мануфактур, а также учителей рисования». Даже само здание заведения – настоящее произведение искусства. В его строительство Штиглиц вложил колоссальные деньги – миллион рублей. А потом ещё пять миллионов на создание при училище Музея декоративно-прикладного искусства и библиотеки.

Барон не жалел денег на стипендии студентам и пенсии профессорам. По-отечески заботился о своих подчинённых, сослуживцах и слугах, не забывая даже о сторожах. Он подарил учреждениям, которые основал и работающим в них людям около сорока миллионов рублей.

У Штиглица часто спрашивали, не боится ли он держать свои капиталы в русских банках? «Мой отец и я заработали своё состояние в России. И я готов потерять с ней все своё состояние, если она окажется несостоятельной», - отвечал Александр Людвигович и продолжал верой и правдой служить России.

Бесплатное обучение и стажировка в сфере IT для школьников от фонда «Будущие лидеры»

«КОД» — это бесплатный образовательный онлайн-проект для молодых людей из малонаселённых городов России, созданный фондом «Будущие лидеры». Проект даёт возможность ребятам от 14 до 17 лет освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в айти-компании и найти первую работу.

17-летняя Кристина Ломонос, студентка Симферопольского колледжа радиоэлектроники, познакомилась с «КОДом» чуть больше года назад. Она подала заявку на участие в проекте и прошла конкурсный отбор. Благодаря этому в жизни Кристины произошли кардинальные перемены. Девушка успешно окончила первый этап обучения и недавно перешла на второй. За это время Кристина освоила программирование с нуля, и её пригласили на стажировку в Санкт-Петербург. Там талантливую девушку заметили и предложили ей вакансию в одной из крупных айти-компаний. Сейчас Кристина совмещает работу, обучение в колледж и участие в проекте «КОД». Она продолжает развиваться в выбранном направлении и планирует совершенствовать свои навыки. Кристина от всей души желает другим ребятам верить в свои силы и не пасовать перед трудностями.

Сейчас образовательный онлайн-проект «КОД» вновь принимает заявки на обучение от молодых людей. Регистрация участников продлится до 30 сентября. Узнать об этом больше можно на сайте проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Митрополит Антоний Сурожский — богословие и психология». Борис Братусь

У нас в студии был доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, декан факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова Борис Братусь.

Разговор шел о наследии митрополита Антония Сурожского, в частности, о психологических аспектах его богословия, а также о том, как владыка Антоний строил отношения с прихожанами и какие советы давал в различных ситуациях.

Владыка Антоний говорил о ценности настоящего момента — вспоминая угрозу своего ареста, он отмечал, что тогда не было ни прошлого, ни будущего, а только подлинная глубина встречи «здесь и сейчас». Он писал и о том, что жизнь нельзя прожить как черновик, рассчитывая переписать её заново.

Наш гость в беседе подчёркивает: в основе служения психолога не техника и не набор методик — одних их недостаточно. Настоящая работа рождается из личной ответственности перед Богом и человеком, из способности услышать ближнего и быть рядом с ним. Этому владыка Антоний умел учить своим словом и примером.

В финале звучат слова о полноте человеческой жизни, которая открывается как путь и как привал: мгновения, в которых неожиданно открывается истина о человеке и его встрече с Богом.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных личности и размышлениям митрополита Антония Сурожского.

Первая беседа с епископом Переславским и Угличским Феоктистом была посвящена размышлениям вл.Антония о вере и сомнениях (эфир 08.09.2025).

Вторая беседа с Петром Михайловым была посвящена размышлениям вл.Антония о Церкве и Символе веры (эфир 09.09.2025)

Все выпуски программы Светлый вечер

«Священномученик Владимир Киевский». Священник Анатолий Правдолюбов

У нас в гостях был клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе священник Анатолий Правдолюбов.

Разговор шел о судьбе и трудах священномученика Владимира, митрополита Киевского, который считается первым новомучеником среди епископов.

Отец Анатолий рассказывает о его пути: о служении в Самаре и Грузии, о плодотворных пятнадцати годах в Москве, о непростом переводе в Петербург и о последних днях в Киеве.

В центре внимания — личность владыки Владимира: его энергия, дар проповеди, забота о просвещении и социальной помощи, внимание к каждому человеку. Батюшка вспоминает его борьбу с голодом и болезнями, просветительские труды и молитвенный подвиг, а также испытания клеветой и гонениями.

Его мученическая гибель в годы революции стала символом испытаний, через которые проходила Церковь в XX веке. Образ владыки Владимира — пример верности Богу, стойкости и любви к людям, который и сегодня укрепляет православных христиан.

Все выпуски программы Светлый вечер