В девятнадцатом веке Египет, конечно, еще не был, как сейчас, популярным курортом. Отдыхать было принято в Европе, где-нибудь в Швейцарии – «на водах», как тогда говорили. Египет же в представлении большинства был далекой, населенной "басурманами" пустыней, и поехать туда позагорать на выходные вряд ли пришло бы кому-нибудь в голову.

В девятнадцатом веке Египет, конечно, еще не был, как сейчас, популярным курортом. Отдыхать было принято в Европе, где-нибудь в Швейцарии – «на водах», как тогда говорили. Египет же в представлении большинства был далекой, населенной "басурманами" пустыней, и поехать туда позагорать на выходные вряд ли пришло бы кому-нибудь в голову.

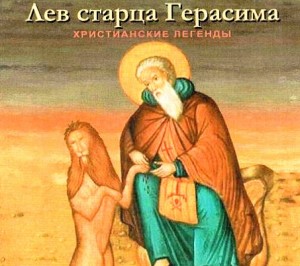

Но египетская пустыня не только пугала, но и притягивала. Вот и Лесков не устоял перед ее таинственным очарованием, и создал цикл произведений, действие большинства из которых происходит именно там. Только написал он не о фараонах и пирамидах, а о христианских подвижниках, спасавшихся от мирской суеты именно в Египте. А за основу взял знаменитую книгу Пролог - древнерусский сборник сказаний о святых. Поскольку Лесков в своих рассказах, позволил себе небольшие художественные отступления от первоисточника, то и назвал он свой цикл - "Христианские легенды".

Хотя среди них можно встретить и пересказанные почти без изменений, например, "Лев старца Герасима". Каноническое житие Лесков изложил в форме захватывающего повествования. Один богач по имени Герасим раздал все нажитое беднякам и удалился в пустыню. Там в полном одиночестве он поселился в маленькой меловой пещерке и выходил, только чтобы напиться воды. Ручей был далеко, носить воду было не в чем, а в пустыне стояла такая невыносимая жара, что старец уже ожидал неминуемой гибели, - не от жажды, так от зноя. Однажды у входа в свою пещерку он нашел растерзанного дикими животными верблюда, и решил сделать из его кожи мешок для воды. Лежавший рядом лев кинулся на Герасима, но промахнулся и кольями деревянной ограды проткнул себе грудь. Герасим принес в верблюжьей шкуре воды, промыл раны бедного льва... и тот из благодарности остался жить со старцем, служа ему верой и правдой.

Правда, есть в книге Николая Лескова "Христианские легенды" и сюжеты гораздо менее известные: "Прекрасная Аза", "Аскалонский злодей", "Невинный Пруденций". Их герои - влюбленные юноши, коварные злодеи, прекрасные девы и мудрые старцы. В них кипят нешуточные страсти и происходят настоящие чудеса. Но главное – это действительно подлинные рассказы о святых, которые Лесков с помощью своего литературного дара превратил в увлекательные остросюжетные рассказы.

Только, кажется, современные издатели поленились внимательно их прочитать, и в аннотации к книге "затянули" привычную с советских времен песню о лесковском "неприятии церковности". Но было бы преувеличением назвать эту издательскую оплошность ложкой дегтя, потому что она совершенно не способна испортить удовольствие от такой "бочки меда", как книга Николая Лескова "Христианские легенды".

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О Ветхом и Новом заветах

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому».

О Ветхом и Новом заветах — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема