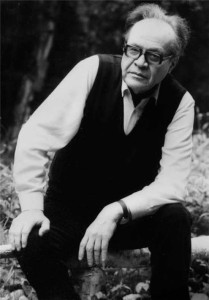

Песни на стихи Михаила Матусовского уже больше полувека поют не только в России. Весь мир знает хоть одну фразу из «Подмосковных вечеров». Русской визитной карточкой называют эту песню Матусовского. А первой её слушательницей была супруга Михаила Львовича - Евгения Акимовна.

Михаил и Евгения встретились в апреле военного 1943-ого года. Матусовский приехал тогда в Москву из госпиталя после ранения. С палочкой, измученный и усталый, он остановился у своего друга и в первый же вечер познакомился с Евгенией. Через три дня они решили пожениться. Но Михаил мог провести в Москве всего четверо суток. В ЗАГС молодые люди зайти не успели – Матусовский отбыл на фронт. Оттуда он постоянно звонил Жене. Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор всё время звонит своей любимой. Пусть она уже приезжает на фронт, и они освободят телефон».

Женя приехала. Такой свадьбы как у Матусовских история не припомнит. В качестве подарка им вырыли отдельную землянку с печкой-буржуйкой. С этим жилищем не мог сравниться ни один дворец. Скромные знаки внимания молодожёны получили и от редакции фронтовой газеты «За Родину!», в которой служил Матусовский. Кто принёс полотенце, кто – мыло, кто – кружку. Дальше Михаил и Евгения служили уже вместе. Изредка, получая отпуска, приезжали в Москву к родителям Жени и привозили в подарок мороженую картошку - богатство того голодного времени.

После войны супруги устроились в московской коммуналке. Обстановка была спартанской: в одной комнатке жило пять человек – Михаил и Евгения, её родители, а потом и первая дочь Матусовских. Из-за отсутствия письменного стола, работать поэту приходилось, держа пишущую машинку на коленях. Михаил не обращал на это внимания. Много писал, его стихи печатали, но крошечных гонораров на жизнь, конечно, не хватало. И всё же радости в жизни супругов было гораздо больше, чем огорчений. Закончилась война, они остались живы, подрастала дочь – разве это не счастье?

Их отношения друзья называли удивительными. Евгения Акимовна была первой, кому Михаил Львович показывал свои песни. Строгий критик, она всегда говорила мужу только правду. А он прислушивался к мнению своей музы. Когда Евгения Акимовна надолго уходила из дома, Михаил Львович жаловался дочерям: «Я плохо себя чувствую, я заболел». А когда спрашивали, чем заболел, отвечал: «У меня болезнь называется «безЖЕНИе», обыгрывая имя жены -Женя. Он на самом деле не мог ни жить, ни работать без неё. Дочери Матусовских выросли на чувстве любви в семье.

Евгения Акимовна сравнивала супруга с ребёнком, до того он был

непрактичным. Но как она уважала его принцип: «Не прислоняться!». Что означало никогда ничего не просить у тех, кто занимает высокие посты. Независимость создавала проблемы, а защищать себя Матусовский никогда не умел. Это делала Евгения Акимовна. Так, она не позволила усомниться в авторских правах супруга, рассказав истинную историю создания «Подмосковных вечеров». А когда вся страна запела якобы народную песню «Сиреневый туман», Матусовский вспомнил, что стихи были написаны им, а музыка его другом ещё в 30-ых годах. Спустя 60 лет «Сиреневый туман» стал хитом. Евгения Акимовна поехала к исполнителю шлягера и восстановила авторство.

Старшая дочь Матусовских скончалась, когда ей было всего 32 года. Михаил Львович и Евгения Акимовна усыновили её мальчика Гошу. Но такого страшного удара судьбы Матусовский не перенёс. Похоронили его рядом с дочерью. Это было в 1990-ом году. На даче Матусовских висит фотография смеющейся пары. Молодой мужчина в шинели и юная женщина, на лице которой ожидание счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 1943-ого года. Несколькими днями раньше Михаил Матусовский написал стихи своей тогда ещё невесте Евгении:

Среди тишины московской ночи

И вокзальной сутолоки дня

Не забудьте, я прошу вас очень,

Вспоминайте изредка меня.

Жил на этом белом свете

Полюбивший сразу и навек

Очень добрый, очень неуклюжий,

В сущности, хороший человек.

«Жизнь как дар от Бога». Священник Антоний Лакирев

У нас в студии был клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке священник Антоний Лакирев.

Разговор шел о жизни, как удивительном даре от Бога и как достойно распорядиться этим даром.

Этой программой мы открываем цикл из пяти бесед о дарах Бога человеку.

Дары Бога нам мы часто воспринимаем как данность, а потому относимся к ним потребительски. А если напомнить себе, откуда что взялось? Жизнь как дар Бога. Время как дар Бога. Земля как дар Бога. Любовь как дар Бога. Таланты (включая главный — человечность) как дары Бога. Что изменится, если к этим дарам мы начнём относиться как к заданию на пути к обоженью?

Все выпуски программы Светлый вечер

«Союз русских женщин». Каролина Коваль, Анна Садриева

У нас в студии были президент фонда Императора Николая II Анна Садриева и историк, председатель Союза русских женщин Каролина Коваль.

Разговор шел об основанном императрицей Александрой Фёдоровной Союзе русских женщин, как эта организация занималась благотворительностью и содействием развитию ремёсел и как сегодня возрождаются эти традиции.

Все выпуски программы Светлый вечер

«Музыка и вера»

В этом выпуске своими светлыми историями о том, как человек пришел к вере благодаря музыке, а также о том, как могут быть связаны музыкальное творчество и духовная жизнь, поделились ведущие Радио ВЕРА Кира Лаврентьева, Константин Мацан, Марина Борисова и наш гость — клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области священник Максим Гортинский.

Все выпуски программы Светлые истории