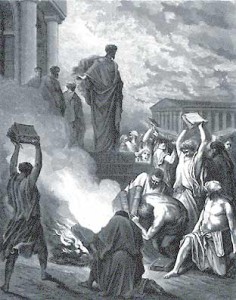

Эфес – один из городов, в которых проповедовал апостол Павел. Рассказ о его миссионерском путешествии в это поселение на берегу Эгейского моря подробно изложен в Книге Деяний святых апостолов, написанной евангелистом Лукой. Два года, проведенные Павлом в Эфесе, не прошли даром для жителей этого города. Горячая проповедь вместе с многочисленными исцелениями и другими чудесами, совершенными апостолом, произвели в сердцах многих людей настоящий переворот. Горожане принимали веру во Христа, и даже чародеи, коих немало было в Эфесе, покаявшись, сжигали свои колдовские книги.

Апостол Лука повествует, что такаяперемена в обществе вызвала протест среди ремесленников. Некто Димитрий, мастер серебряных дел, призвал своих коллег помешать проповеди Павла, поскольку христианские убеждения ставили под угрозу благосостояние мастеровых, промышлявших изготовлением предметов культа языческой богини Артемиды. «Если все поверят в слова Павла, что сделанные руками человека идолы – это не боги, то и храм великой Артемиды ничего не будет значить, и величие ее ниспровергнется, и сама вера в нее ничего не будет значить!» - убеждал ремесленников Димитрий. «Велика Артемида Эфесская!», - отвечала разгоряченная толпа, готовая растерзать христианского проповедника. От народной расправы Павла спасло только вмешательство служителя порядка. Он успокоил собравшихся заверением, что ни храм - Артемисион, ни веру в богиню Артемиду не поколеблют ни слова христианских проповедников, ни что иное.

Как же он ошибался! Если верить летописям, языческое святилище Артемиды через два столетия было разграблено и разрушено во время нашествия готов на Эфес. Илистая почва, неоднократно спасавшая роскошное здание во время землетрясений, теперь поглотила развалины без остатка. Так, что спустя полтора тысячелетия люди уже сомневались – а был ли в Эфесе храм Артемиды? Поскольку никаких материальных свидетельств его существованияне осталось, у историков появилась версия, что и описание храма, которое оставили такие античные историки, как Геродот, Страбон, Плиний Старший, и рассказ апостола Луки – это только лишь легенда. Доказать правдивость библейских строк вызвался английский археолог Джон Вуд. В 1864 году он предпринял экспедицию в Эфес.

Комментарий эксперта:

В течение четырех лет все археологические исследования Джона Вуда оставались бесплодными. Когда энтузиаст уже сам стал склоняться к мысли, что все рассказы об эфесском святилище Артемиды – не более, чем миф, ему, наконец, удалось обнаружить остатки мощной крепостной стены и ворот. А на воротах археологи нашли надпись, что через них провозили серебряные и золотые статуэтки в храм Артемиды. Ученые установили, где находился так называемый Священный путь, который соединял Артемисион с городом.

Сам храм, как оказалось, был погребен под шестиметровой толщей песка. Сто тысяч кубометров грунта пришлось вручную перелопатить Джону Вуду и его сотрудникам, пока на свет не показались мраморные архитектурные детали. Эти находки, обнаруженные на десятом году экспедиции, стали первым доказательством, что эфесский храм Артемиды, воспетый античными писателями и упомянутый в книге Деяний святых апостолов, действительно существовал.

К сожалению, десять лет напряженных поисков подорвали здоровье Джона Вуда и он был вынужден вернуться в Англию. Однако, исследование развалин Артемисиона нельзя было считать законченным. По рассказам античных писателей, храм Артемиды был не только местом отправления культа, но и своеобразным банком. Поскольку его ограбление считалось святотатством, то горожане сдавали сюда на хранение свои сбережения и драгоценности. И хотя из древних хроник было известно, что Артемисион в третьем веке разграбили готы, археологи, воодушевленные открытием Джона Вуда не оставляли надежд найти образцы древних сокровищ.

И надежды оправдались! Через тридцать лет после первой экспедиции соотечественник Вуда Дэвид Хогарт нашел на руинах эфесского храма Артемиды нечто, что стало сенсацией не только в археологическом сообществе, но и среди библеистов.

Комментарий эксперта:

Дэвид Хогарт нашел под остатками алтаря Артемисиона большую коллекцию изображений языческой богини, выполненных из бронзы, золота, слоновой кости и серебра. Были здесь и серебряные фигурки храма – такие, которые, согласно библейскому рассказу, изготавливал тот самый ремесленник Димитрий, возмутивший народ против апостола Павла.

Кроме того, на стенах храма была обнаружена надпись: «Велика Артемида Эфесская!». Эти слова, по всей видимости, имевшие ритуальное значение, совпадают с теми, что выкрикивали горожане Эфеса в ответ на призывы Димитрия.

Книга Деяний, написанная апостолом Лукой, отличается обилием подробностей и деталей, в которых отразилась сама история. Время, зачастую, стирает эти приметы, заставляя людей сомневаться в достоверности рассказа евангелиста. А ученые-археологи, возвращая человечеству материальные свидетельства событий прошлых веков, развеивают эти сомнения. И обнаруженный храм Артемиды Эфесской стал очередным доказательством правдивости библейского повествования.

Псалом 38. Богослужебные чтения

Тот, кому приходилось оформлять земельный участок или дом в собственность, хорошо знает, без чего невозможно составление плана: это — точка привязки. Можно нарисовать какой угодно подробный план, во всех деталях — но если его точка привязки будет неточной — все труды пойдут насмарку.

В нашей жизни тоже есть такая «точка привязки» — о которой и говорит 38-й псалом, читаемый сегодня в храме за богослужением. Давайте послушаем и попробуем эту «точку» определить.

Псалом 38.

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.

2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.

3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась.

4 Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:

5 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий.

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.

8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя.

9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.

10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.

11 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.

12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!

13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои.

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.

«Точка привязки», о которой не просто говорит, а буквально кричит псалмопевец, — как вы, надеюсь, догадались — заключена в этих словах: «скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». И это — вовсе не формальный, циничный вопрос — «а сколько мне ещё жить-то осталось» — чтобы эффективно использовать оставшееся время. Речь о куда более важном — что очень хорошо сформулировал немецкий философ Мартин Хайдеггер как «бытие-к-смерти».

Для Хайдеггера смерть прежде всего возможность существенной «смены оптики» жизни: для каждого человека смерть — «самая-своя», безотносительная и «не-перешагиваемая». Быть‑к‑смерти — значит предвосхищающе принять свою конечность как данность, определяющую всё в жизни. Такое «бытие‑к‑смерти» не мрачно, а трезво: оно снимает самообман повседневности.

«Память смертная», о которой мы постоянно слышим у святых отцов, — очень перекликается с хайдеггеровским «бытием-к-смерти». Это та самая «нулевая» отметка жизненной системы координат, только в соотнесении с которой и имеет смысл выстраивать что бы то ни было — хоть житейские, хоть профессиональные, хоть духовные ценности. Потому что только эта точка — «непереступаема». От неё можно пытаться прятаться, вытеснять, малодушно игнорировать — но только принявший её как — не побоюсь этого слова! — дар Всевышнего — может сделать её самым эффективным ключом, открывающим казавшиеся неразрешимыми проблемы жизни каждого из нас!

Псалом 38. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 38. (Церковно-славянский перевод)

Псалом 38. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.

2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.

3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась.

4 Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:

5 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий.

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.

8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя - на Тебя.

9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.

10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.

11 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.

12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!

13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои.

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня;

1 сентября. О Донской иконе Богородицы

Сегодня 1 сентября. Церковь чтит Донскую икону Божией Матери.

О её истории — священник Николай Дубинин.

Удивительна икона, потому что написана она святым Феофаном Греком. Она участвовала в походе тоже святого князя Дмитрия Донского на Куликово поле. Далее Иван Грозный пришёл в Казань с этой иконой Божьей Матери, то есть она вот такая полковая икона.

И когда в конце XVI века на Москву пришёл хан Гирей, то вот на Воробьёвых горах был оплот, где русские воины с иконой — Донской иконой Божьей Матери — молились, совершали крестные ходы. Получается, что Донская икона поучаствовала в самых значимых, судьбоносных победах и сражениях.

Сегодня Донская икона Божьей Матери находится в Третьяковской галерее, однако в день её празднования её привозят в Донской монастырь, где совершается праздничное богослужение.

Важно понимать, что мы воздаём честь иконе, но поклоняемся самой Пречистой Матери Божьей. Несмотря на обилие и множество различных чудотворных икон, Богородица у нас, конечно же, одна.

Все выпуски программы Актуальная тема