Фото: PxHere

В 1853 году началась Крымская война. Основными участниками военного конфликта стали Россия и Османская империя, но турецкого султана почти сразу же поддержали Англия и Франция, которые боялись усиления позиций России в Европе. Так Российская империя оказалась одна в борьбе против нескольких сильных противников. Своё название война получила из-за того, что основные военные столкновения происходили в Крыму. Однако, боевые действия разворачивались на Камчатке, в Закавказье и других приграничных территориях Российской империи.

Главным форпостом обороны на севере страны стал Соловецкий монастырь. Древняя обитель была основана в XV веке на Соловецком архипелаге в Белом море монахами — преподобными Зосимой, Савватием и Германом. Монастырь обладал обширным хозяйством и мощными крепостными стенами, за которыми в XVI-XVII веках могло укрыться целое войско. Столетиями Россия укрепляла своё политическое и военное положение, поэтому к середине XIX века монастырская крепость уже утратила своё оборонительное значение. К началу Крымской войны в оружейном арсенале обители было всего двадцать старинных пушек, только две из которых можно было использовать для обороны. Кроме этого, в основном, военную службу в крепости несла так называемая инвалидная команда, члены которой были ограниченно годны к исполнению воинских обязанностей.

В таком положении монастырь застигла новость о том, что военные корабли английского флота направляются в Белое море. Настоятель монастыря — архиепископ Александр (Павлович), будучи в прошлом полковым священником, начал готовить обитель к обороне. Старое оружие ремонтировали и размещали на стенах. Из Новодвинской крепости рядом с Архангельском в монастырь доставили пушки и запас снарядов.

6 июня британские фрегаты «Миранда» и «Бриск» подошли к Соловкам. Братия монастыря с молитвой обошла крепостные стены крестным ходом и по благословению архимандрита Александра взяла на себя трёхдневный пост. На английских судах были подняты сигнальные флаги, но монастырь молчал. Тогда англичане выпустили первые снаряды по стенам обители. В ответ защитники крепости ответили пушечными выстрелами и повредили корпус фрегата «Миранда». На следующий день англичане отправили парламентария, который требовал сдачи монастыря, но обитель ответила отказом. Уже утром следующего дня начался обстрел, который продолжался в течение девяти часов. Всё это время в Соловецких храмах не прекращалась молитва, а инвалидная команда и монастырские трудники отвечали ста двадцати пушкам врага огнём из своих десяти. А братия прямо под обстрелом, с пением молитвы Пресвятой Богородице, вновь обошла стены крестным ходом.

По преданию, последнее вражеское ядро попало в западные ворота и задело икону Божией Матери «Знамение». После этого английские судна ушли ни с чем, так и не дождавшись белого флага над стенами обители. Перед образом Пречистой Девы монахи и защитники крепости совершили благодарственный молебен. Чудесным образом никто из жителей монастыря не пострадал, несмотря на разрушения от бомбёжек. В память об этих событиях в обители установили обелиск и табличку на западных воротах, где находилась икона «Знамение», принявшая на себя последний вражеский удар.

До конца войны английские корабли ещё несколько раз подходили к Соловкам. Они разорили Андреевский скит на Заяцком острове, но больше не решались нападать на обитель. Так оборона монастыря монахами и инвалидной командой стала одной из героических страниц в истории Крымской войны.

Все выпуски программы Открываем историю

Храм великомученика Георгия (село Лесное Адлерский район Сочи)

Лесное — небольшое селение в заповедном уголке в пригороде Сочи. Оно расположено на берегу реки Псахо, в двенадцати километрах от моря. В середине девятнадцатого века в этих живописных местах шла Кавказская война. По её окончании в 1864 году здесь разместился гарнизон русских войск. Солдаты жили в казармах на правом берегу реки. Напротив, на левом, поселили взятых в плен горцев из народа адыгов, около тридцати семей. Они сдали оружие и приняли российское подданство. Через несколько лет получили разрешение жить свободно и рассредоточились по соседним аулам.

На берегу реки Псахо нашли приют и греки, бежавшие от преследования турков из Османской империи. В 1874 году они образовали селение Кура-Мензе. Спустя несколько лет здесь началось строительство церкви. Храм возводили многие годы и в его создании приняли активное участие переселенцы из различных губерний России. Церковь получилась небольшой, но изящной, в традициях древнего русского зодчества. Нижний ярус выполнен из красного кирпича, верхний — деревянный. Увенчано здание шатровым куполом.

В 1915 году церковь освятили во имя великомученика Георгия Победоносца. Она стала объединяющим центром села. Русские и греки жили дружно, свободно разговаривая на двух языках. Кура-Мензе в то время служило перевалочным пунктом на пути из Сочи в Красную поляну. Местные жители держали постоялые дворы и трактиры. Путники могли вкусно и недорого поесть, накормить лошадей, отдохнуть в тени деревьев и помолиться в Георгиевском храме.

Неспешной счастливой жизни пришел конец после революции 1917 года. Новая власть депортировала греков в Среднюю Азию и село наполовину опустело. В советское время оно стало называться Лесное. Храм Георгия Победоносца безбожники закрыли. Его хотели снести, и даже уже пригнали для этого бульдозер, но верующие не дали. Они заперлись внутри и отказывались выходить, пока власти не отменили своё решение.

Когда время гонений на православие миновало, Георгиевская церковь ожила. Её отреставрировали, украсили и оснастили звонницу новыми колоколами. С 1993 года здесь регулярно совершаются богослужения. В праздничные дни благовест плывёт над рекой, разливается по всему ущелью и поднимается к вершинам гор.

Все выпуски программы ПроСтранствия

Псалом 92. Богослужебные чтения

Скорее всего, вы смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Сможете ли вы вспомнить, каким очень ярким, но непривычным для современного слуха словом царь Иван Грозный описывает открывающийся перед ним с балкона многоэтажки вид Москвы? Именно это слово и является ключевым для всего 92-го псалма, который читается сегодня в храмах за богослужением, — давайте послушаем.

Псалом 92.

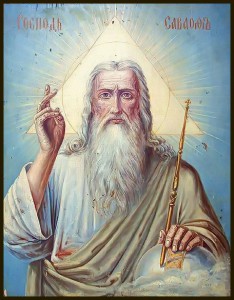

1 Господь царствует; Он облечён величием, облечён Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.

2 Престол Твой утверждён искони: Ты — от века.

3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.

4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силён в вышних Господь.

5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

Конечно же, вы догадались: «Лепота!» — возглашает царь, окидывая взглядом столицу Советского Союза середины 70-х годов 20-го века. «Господь воцарися, в лепоту облечеся» — так начинается 92-й псалом на церковно-славянском. Само слово «лепота» очень непросто перевести на русский язык. Ни «красота», ни «благовидность», ни «величие» не передают всего сложного аккорда смыслов, которые сложились в одно слово. Давайте попробуем их разобрать.

Но зайдём с прямо противоположной стороны. Что такое «нелепость», «нелепый» — более или менее нам понятно. Это — неуместный, глупый, несуразный, бессмысленный, негармоничный. «Леп» — прилагательное, обозначающее «красивый, изящный, ладный». Если заглянуть ещё глубже, в праиндоевропейский корень — то «лип», «леп» будут глаголами со значениями «мазать, лепить, прилипать, приставать, создавать форму руками, формировать нечто гармоничное». Лепка — отсюда же, хотя не всякую лепку язык повернётся назвать «лепотой». В санскрите это корень «lip» — с теми же значениями, плюс «окрашивать», «присоединять». Наше слово «прилепить» — именно отсюда и пошло.

Смотрите, как интересно: в древних языках сам процесс творения, художественного созидания руками из податливого материала уже был «лепотным» — то есть само творчество изнутри себя имеет мощный заряд красоты, гармонии и благородства. С точки зрения языка, невозможно быть «нелепым творцом»: коль уж ты творец, то обязательно — «леп!»

Вот именно перед этой истиной и раскрывает в словах псалма царь Давид свой восторг перед Богом как Творцом: Он — не просто «леп», Он — «велико-лепен», «благо-лепен», «ладен» — то есть не только «гармоничен», но и «приятен». И в своём творении Он проявляет себя не как страшная, грозная, ни на что не похожая сила и воля — но именно как «космос», как гармония, как красота. Однако для любой красоты что не менее важно? Правильно, чтобы был тот, кто ей бы восхищался! Это приводит псалмопевца в ещё больший восторг: всё творение — это один огромный Храм Бога, великая Святыня, Его Дом — который — обратим на это особое внимание! — создан так, чтобы мы, человеки, могли его воспринимать, любоваться им и вдохновляться. Бог создал этот мир не только качественно и величественно — но и — «ладно», «человеко-ориентированно». Одна только в нём есть загвоздка: это мы с вами. Будем же стараться, чтобы и в нашей жизни, следуя заповедям, всё постепенно тоже на-лаживалось на правильный, Божественный лад!

Псалом 92. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 92. (Церковно-славянский перевод)

Псалом 92. На струнах Псалтири

1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.

1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.

2 Престол Твой утвержден искони: Ты - от века.

3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.

4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.

5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.