Фото: PxHere

Екатерина Великая называла себя просвещённым монархом. К проблемам просвещения она всегда относилась с особым вниманием, и не боялась новшеств и решительных шагов. Так, например, в 1764 году по указу императрицы при Воскресенском Новодевичьем Смольном монастыре был открыт первый в истории России женский институт. А в 1782 году Екатерина начала претворять в жизнь большую образовательную реформу. Именно тогда образование стало государственной системой с теми основами, на которых продолжает держаться и по сей день.

В историю эти преобразования вошли под названием Школьной реформы Екатерины II. Императрица решила по всей стране создать единую сеть народных школ для всех чинов и сословий. Чтобы образование получали не только дворяне в Петербурге и Москве, но и простые люди в губернских и уездных городах, и своими знаниями приносили пользу Отечеству. Воплотить идею в жизнь императрица поручила своим ближайшим сподвижникам. Тайный советник Пётр Завадовский возглавил специальную Комиссию о создании училищ, и впоследствии стал министром просвещения. Однако, по сути, осуществил Школьную реформу в России австрийский педагог сербского происхождения — Фёдор Иванович Янкович де Мириево.

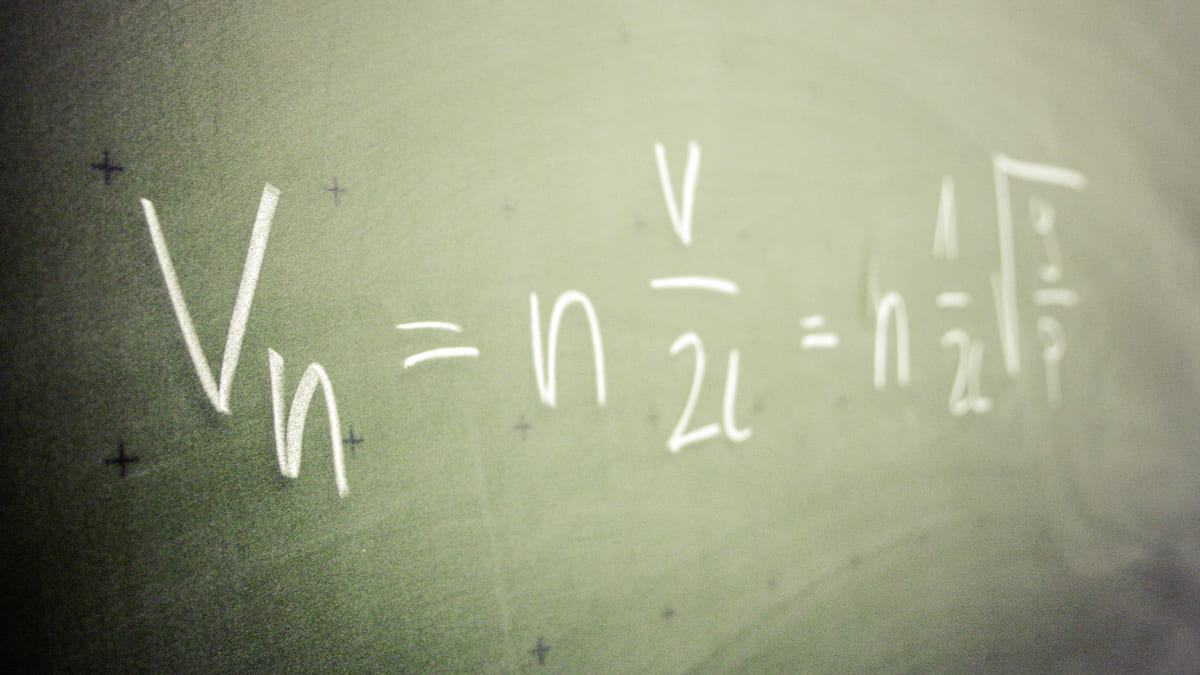

«Человек, трудившийся уже в устроении народных школ, знающий язык российский, и православный закон исповедующий» — такую характеристику дал Фёдору де Мириево император Австрии Иосиф II. Екатерина прислушалась, и пригласила педагога в Петербург. Он приехал в сентябре 1782 года. И остался навсегда. Россия стала для де Мириево второй родиной, которой он славно послужил. Императрица поручила Мириево работу над главным документом, определяющим ход реформы образования — «Уставом народных училищ Российской империи». Он был опубликован в 1786 году. Вступительная статья Устава так определяла значимость народного образования: «Воспитание, просвещая разум человека различными познаниями, украшает его душу; склоняя же волю к деланию добра, руководствует к жизни добродетельной». По сути, училища екатерининской эпохи представляли собою известные нам сегодня средние школы. Согласно Уставу, в губернских городах открывались так называемые главные народные училища — со сроком обучения 5 лет. А в уездных городах — малые, со сроком обучения 2 года. Поступить туда, как сказано в Уставе, могли «дети всех состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет». Индивидуальные занятия с каждым из учеников заменялись в училищах общей классно-урочной системой. Для каждого типа училищ формировалась своя школьная программа. Основными предметами были чтение, письмо, арифметика, Закон Божий. Преподавались и такие дисциплины, как история, география, механика, иностранные языки. В школах появились вещи знакомые нам и сегодня: расписание уроков, классная доска, мел, классный журнал. А самое важное — учиться в них можно было бесплатно. Выпускники главных народных училищ могли поступить в университет. Директором всех училищ Петербургской губернии императрица Екатерина назначила Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Фёдор Иванович стал автором методического руководства для учителей народных школ. «Учителя должны занимать у учеников место родителей», — писал педагог. Он подчёркивал, что для работы с детьми учитель должен обладать такими добродетелями, как миролюбие и христианская любовь к ближнему. Всё это Фёдор Иванович де Мириево подкреплял собственным примером. По свидетельству современников, отличительными чертами его характера были «прямота, соединенная со скромностью, безукоризненность, честность и строгая набожность». К концу XVIII века народные училища постепенно появились в большинстве городов России. Школьная реформа Екатерины II, столь важная для того времени, состоялась — благодаря таланту педагога Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Все выпуски программы Открываем историю

«А.П.Чехов — врач и филантроп». Екатерина Каликинская

У нас в студии была директор музея святителя Луки Войно-Ясенецкого в Феодоровском монастыре Переславля-Залесского, писатель, журналист Екатерина Каликинская.

Разговор шел об Антоне Павловиче Чехове, но не как о знаменитом писателе, а как о земском враче и искреннем филантропе. О том, почему помогать людям было для него настолько важным и как это проявлялось в его жизни.

Этой беседой мы открываем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Крещение Господне»

В этом праздничном выпуске своими светлыми историями, как либо связанными с праздником Крещения Господня, поделились ведущие Радио ВЕРА Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, Константин Мацан и наш гость — клирик Троицкого храма в Химках священник Анатолий Главацкий.

Все выпуски программы Светлые истории

«Град»

Фото: Luke Southern/Unsplash

Град — нечастое ныне явление, более характерное для летней поры, нежели для зимних месяцев. Но чего не бывает... Если град крупный, радуешься, что вовремя оказался под прикрытием, наблюдая со стороны происходящее.

Мне напоминает этот разгул стихии поведение гневливца. Его слова, как тяжёлые градины, как бы бьют собеседника по всем частям тела, однако ранят и уязвляют душу. Одна защита против словесной агрессии — уйти в глубокую сердечную молитву. Если это удаётся, сердце остаётся мирным и спокойным, хотя совне гуляют «вихри враждебные».

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды