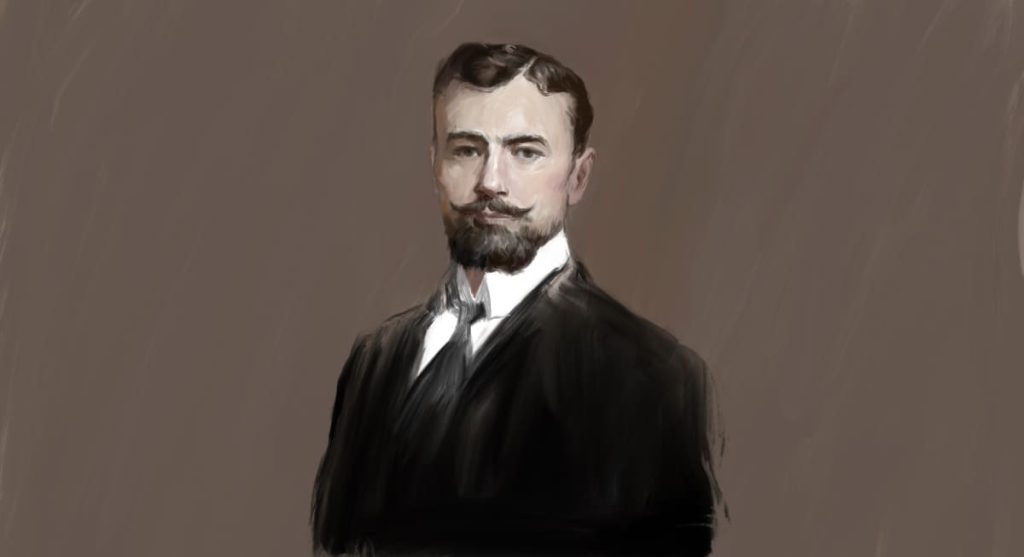

Кино способно менять жизнь, преображая ее. Именно это случилось с Александром Алексеевичем Ханжонковым, когда, впервые побывав на киносеансе в 1905-м году, он, молодой казак, есаул, решил посвятить себя синематографу.

Будучи военным, участвовавшим в боях Русско-Японской войны и получившим на ней ранение, Александр Алексеевич вынужден был уйти в отставку. Данное событие позволило Александру Ханжонкову полностью окунуться в новое дело, которое началось с проката приобретаемых в Европе кинолент и развилось к 1907-му году до создания кинокартин собственного производства. Знаменитые экранизации, такие, как «Идиот», «Песнь про купца Калашникова» и другие, пользовались большим успехом. А за фильм «Оборона Севастополя», который посмотрел сам император Николай Второй, Александр Алексеевич был награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.

Как связаны знаменитые фабрика Госкино и киностудия Мосфильм с именем Ханжонкова? И какое участие принимал Александр Алексеевич в поддержке русской армии во время Первой мировой войны?

В 1905-м году на улице Дмитровской города Ростова-на-Дону долго пустовал маленький галантерейный магазинчик. Прохожие уже привыкли к его заколоченной досками двери. Но однажды доски исчезли, а на двери появилось объявление о том, что в бывшем магазинчике открывается... синематограф! На первый киносеанс народу собралось столько, что для присмотра городские власти прислали полицейских. В огромной очереди у билетной кассы стоял молодой казак, есаул Александр Ханжонков. Он никогда ещё не видел кино. Но брат, побывавший в Париже, в «иллюзионе» самих братьев Люмьер, рассказывал ему, что это удивительное зрелище. Получив заветный билет и кое-как устроившись в переполненном зале, Александр приготовился увидеть чудо. И оно действительно случилось. С экрана прямо на него на всех парах мчался поезд! Казалось, ещё секунда, и локомотив ворвётся прямо в зрительный зал. Впоследствии Александр Ханжонков так вспоминал об этом первом в своей жизни киносеансе: «Я вышел на улицу потрясённый. То, что я увидел, поразило и пленило меня». Щурясь на солнце после темноты кинозала, молодой донской есаул решил связать свою жизнь с кино. Александру Алексеевичу Ханжонкову суждено было стать пионером отечественного кинематографа.

Но тогда, в 1905-м, он был простым военным с весьма небольшим жалованьем и слабым здоровьем — сказывалось недавнее ранение, полученное во время Русско-Японской войны. Из-за этого ранения, буквально через несколько месяцев после памятного киносеанса, Ханжонков ушёл в отставку. Выходное пособие в 5 тысяч рублей оказалось очень кстати: на эти деньги Александр приобрёл киноаппарат и несколько копий зарубежных фильмов. Переехал в Москву, и в 1906 году открыл собственную кинопрокатную фирму: «Торговый дом Ханжонкова». Кинозалы тогда стали появляться как грибы после дождя, и Александр приобретал за границей киноновинки, а в Москве с большим успехом продавал. И всё же молодой человек мечтал о другом. В 1907 году Ханжонков сам начинает снимать кино. Все фильмы, которые демонстрировались на тот момент в России, были заграничного производства — в основном, французские и американские. Поэтому начинание Ханжонкова стало весьма смелым и новаторским шагом. Одними из первых плодов его труда стала экранизация лермонтовской «Песни о купце Калашникове» и картина по роману Достоевского «Идиот». По сути, Ханжонков первым направил кинематограф из плоскости сугубо развлекательной в более серьёзную. В своём киноателье на Тверской улице Ханжонков снял первую в истории отечественного кино полнометражную ленту «Оборона Севастополя» о событиях Крымской войны 1853-1856 годов. Масштабное патриотическое кинополотно потрясло самого императора Николая Второго, который лично посетил один из киносеансов. За этот труд царь наградил Александра Ханжонкова орденом Святого Станислава 2-й степени, который вручался за деятельность на пользу государства.

В 1912-м году Ханжонков открыл на улице Житной новый огромный съёмочный павильон с монтажной лабораторией, костюмерной, декорационным цехом. Это был настоящий киногородок, во многом превосходящий знаменитый Голливуд, который в то время только зарождался и был маленькой актёрской деревней. А на Триумфальной площади открылся кинотеатр «Пегас» — самый большой в Москве. Там в годы Первой мировой войны по личному распоряжению Ханжонкова устраивались благотворительные киносеансы в поддержку русской армии и работала школа сестёр милосердия. Вслед за Первой Мировой грянула Октябрьская революция. Она, по сути, отобрала у Ханжонкова всё. Большевики национализировали его Киноателье, студии, мастерские. Александр Алексеевич тяжело переживал вынужденный отход от дела всей своей жизни, хотя был уже совсем немолод и очень болен. Последние годы он провёл в нищете и забвении. Но утешался тем, что видел: его труд не пропал. Бывшие студии Ханжонкова стали сначала фабрикой Госкино, а затем — Мосфильмом. Отечественное кино, которому именно он, Александр Ханжонков, положил начало, продолжало жить. И это было для него самым большим счастьем.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Задостойник Благовещения

Фото: Ksenya Loboda / Pexels

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь отмечает 7 апреля по новому стилю, — один из моих любимых дней в году. В свежем прохладном весеннем воздухе витает какое-то особое ощущение обновления, пробуждения природы. А ещё — предчувствие радости, которую Архангел Гавриил принёс в этот день Пресвятой Деве Марии, сказав Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами... Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус».

Каждый год в Праздник Благовещения Церковь в богослужебных текстах, в молитвах и песнопениях напоминает нам о той радости, которая стала началом величайшего в истории человечества события — прихода Бога на землю. Эта радость звучит, например, в песнопении, именуемом Задостойником Благовещения. Давайте узнаем, почему оно так называется, поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

В богослужебной традиции православной Церкви есть особый момент: после Таинства Евхаристии, когда в алтаре заранее приготовленные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, хор исполняет песнопение, посвящённое Богородице, которое называется «Достойно есть». Я рассказываю об этой молитве в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». Но на великие праздники, такие, как Благовещение, хор исполняет задостойники — особые гимны, раскрывающие смысл торжества. Само название этого песнопения — задостойник — говорит о том, что поётся оно вместо песни «Достойно есть».

Первая часть задостойника Благовещения в переводе на русский язык звучит так: «Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, Божию славу». По-церковнославянски фрагмент звучит так: «Благовествуй, земле, радость велию,/ хвалите, Небеса, Божию славу». Послушаем первую часть задостойника Благовещения.

Вторая часть задостойника по-русски звучит так: «Пусть одушевлённого Божия Ковчега / отнюдь не касается рука недостойных» или по-церковнославянски «Я́ко одушевленному Божию кивоту,/ да никакоже коснется рука скверных». Послушаем вторую часть песнопения.

Песнопение завершается строчками, которые так переводятся на русский язык: «Но уста верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!» На церковнославянском языке третий фрагмент песнопения звучит так: «Устне же верных, Богородице, немолчно,/ глас Ангела воспевающе,/ с радостию да вопиют:/ «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!»

Послушаем третью часть задостойника Благовещения.

Задостойник Благовещения появился в богослужебном уставе в византийскую эпоху, примерно в VI или VII веке. Образы, заложенные в нём, несут основополагающие богословские смыслы. В словах «яко одушевленному Божию кивоту» Богородица сравнивается с Ковчегом Завета, святыней, в которой, согласно Ветхому Завету, пребывала слава Божия. Фраза из песнопения «Да никакоже коснется рука скверных» — подчёркивает святость Пресвятой Богородицы. А главное, текст песнопения напоминает нам о том, что Благовещение — это не просто событие прошлого, а реальное переживание веры для каждого христианина. Ведь Благая весть, которую Пресвятой Деве Марии принёс архангел Гавриил, — это радость встречи с Богом любого человека, который готов откликнуться на эту весть всем сердцем.

Давайте послушаем задостойник Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Волгоград. Икона Сталинградской Божьей Матери

Волгоград был основан в шестнадцатом веке как острог Царицын, а с 1925-го по 1961-й год назывался Сталинградом. С таким именем город прославился во время Великой Отечественной войны в середине двадцатого века. Сталинградская битва 1942 года стала переломным моментом противостояния фашистам. В разгар этого затяжного сражения в городе произошло невероятное. В небе над разрушенными домами явилась Божия Матерь с Младенцем Христом на руках. Знамение утвердило веру жителей и защитников города в победу над фашистами. В 2020 году Сталинградское чудо запечатлел художник Василий Нестеренко в мозаичном панно. Мозаику можно увидеть на стене Патриаршего Воскресенского собора в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. Этот храм был построен и освящён в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На основании мозаики эксперты утвердили иконографию образа Сталинградской Божией Матери. Одна из первых икон по этому канону написана для собора Александра Невского в Волгограде.

Радио ВЕРА в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM

Сосна

Фото: Иван Кузнецов / Pexels

Раннее июльское утро, на улице уже жарко. Природа и село проснулись, в деревянном храме идёт служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно, начинает кружится голова. Выхожу на минуту из церкви.

С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как её соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона кажется её серебристый силуэт на фоне сестёр с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она всё ещё красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают её, потеряла она свою силу.

Всматриваюсь в неё и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца, или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника, и я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится «Верую». Благодарю тебя, Господи, за такую возможность!

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Крутояров

Все выпуски программы Утро в прозе