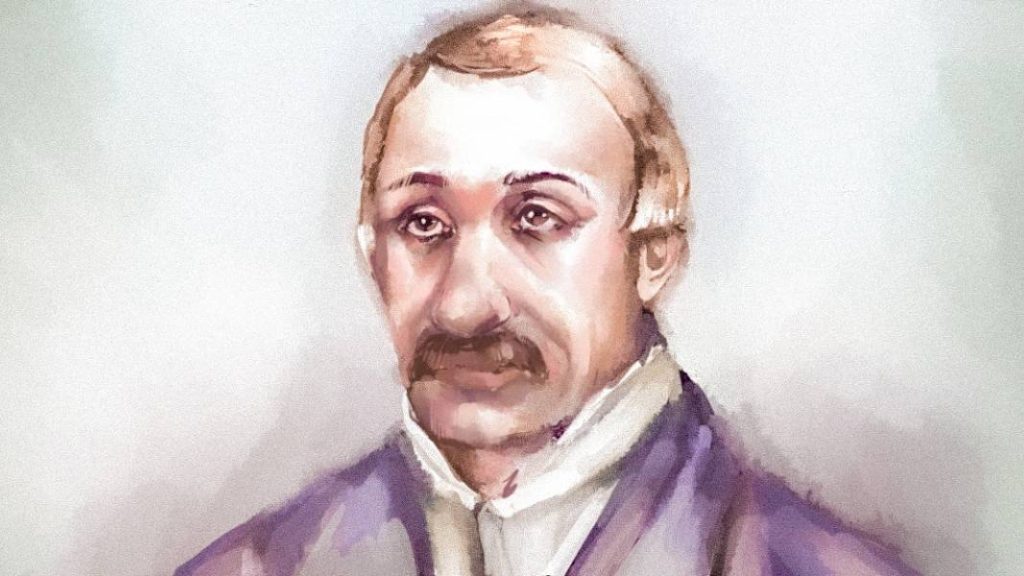

Выдающийся отечественный пчеловод — Пётр Иванович Прокопович — изобрёл рамочный улей, что ознаменовало новую эпоху в пчеловодстве.

Пётр Иванович никогда не читал никакой специальной литературы по пчеловодству и основывался лишь на собственном опыте. На занятие пчеловодством его вдохновил старший брат после того, как в 1798 году Прокопович вышел в отставку. 4 сентября 1802 года в селе Митченки на Черниговщине случился пожар: огонь уничтожил дом и амбары Петра Ивановича, остались только пчелы. Чтобы не убивать пчёл для добычи мёда, как делали прежде, Прокопович решил использовать дощатый ящик, что позволило и мёд получить, и пчёл сохранить. После испытания нового способа Пётр Иванович остался очень доволен, даже отправил в Петербург, в Министерство земледелия, несколько рамок с чистым сотовым мёдом. В 1828 году он открыл Школу пчеловодства — учиться к Прокоповичу приезжали пчеловоды из разных уголков Российской Империи. За вклад в развитие сельского хозяйства Пётр Иванович был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.

Как вспоминал сам Пётр Иванович Прокопович о возникшем у него желании заняться пчеловодством?

4 сентября 1802 года в селе Митченки на Черниговщине случился пожар. Больше всего досталось от огня хозяйству Петра Ивановича Прокоповича, военного чиновника в отставке. Дотла выгорел дом, амбары с запасами зерна и сена. Уцелела только пасека — несколько ульев. В мгновение ока Прокопович из состоятельного селянина превратился в нищего. На месте сгоревшего дома он выкопал землянку и стал думать, как жить дальше. Конечно, остались пчёлы. Мёд у Петра Ивановича всегда охотно покупали. Но для того чтобы достать мёд, улей нужно разбить, а пчёл предварительно умертвить. А это означало — лишиться единственного теперь средства к существованию. Ситуация казалась безвыходной, но именно она подтолкнула Петра Ивановича к изобретению, которое прославит его и ознаменует новую эпоху в пчеловодстве — рамочному улью.

Долгое время пчелиный улей представлял собой колоду — самый обычный пень с дуплом. Заселяясь туда, пчёлы целиком застраивали такой улей сотами. Извлечь мёд можно было, только разрубив улей-колоду топором и убив пчёл. А потом — покупать другую колоду и заманивать в неё новый рой. Одним словом, дело хлопотное. При таких условиях работы заводить пасеку решался далеко не каждый.

Петра Ивановича на занятие пчеловодством вдохновил старший брат. В 1798 году Прокопович вышел в отставку после воинской службы в императорском Егерском конном полку. Став человеком гражданским, долго не мог найти себе занятия по душе. Однажды приехал в гости к брату, тот как раз накануне купил ульи с пчёлами. Увидев их, Пётр Иванович был до глубины души поражён. «До этого времени я видел пчёл лишь на цветах, а о том, как они живут в ульях, я не имел никакого понятия. Когда я увидел рой, сидящий там и громко жужжащий, у меня внезапно вспыхнуло горячее желание самому завести пчёл», — вспоминал Прокопович. В родной деревне он купил десятину земли под пасеку. Скоро, один за другим, там появились тридцать ульев. Пётр Иванович наблюдал за пчёлами, улавливал особенности их поведения, свои выводы записывал в особую тетрадь. Прокопович признавался, что никогда не читал никакой специальной литературы по пчеловодству и основывался лишь на собственном опыте.

Этот опыт и помог ему после пожара найти способ получить мёд и при этом сохранить пчёл и ульи. Вместо колоды Прокопович решил использовать дощатый ящик: в него, по принципу карточек в библиотечной картотеке, вставлялись деревянные рамки — на них пчёлы строили соты. Каждую из рамок в любой момент можно было вытащить из улья, собрать с неё мёд и поставить на место. Пётр Иванович испытал новый способ и остался очень доволен. Тайны из своего изобретения он делать не собирался. Наоборот, отправил в Петербург, в Министерство земледелия, несколько рамок с чистым сотовым мёдом. Посылку сопроводил запиской: «Рамки эти вынуты из ульев без дыма и ножа, и не раздавлена ни одна пчёлка». В столице улей Петра Ивановича оценили. «По нашему мнению, улей Прокоповича во всех отношениях лучше любого из доселе придуманных. После гениальной простоты этого изобретения сделать что-нибудь совершеннее кажется весьма трудным», — писали газеты.

Однако Прокопович искал не славы. Он хотел, чтобы его опыт служил людям. Поэтому в 1828 году он открыл Школу пчеловодства, в ней любой желающий мог приобрести навыки работы на пасеке и научиться делать ульи с наборами рамок. Помимо науки о пчёлах, преподавались в школе и общеобразовательные предметы — грамматика и арифметика. Пётр Иванович сам составил образовательную программу и проводил занятия. Учиться к Прокоповичу приезжали пчеловоды из разных уголков Российской Империи — из Беларуси, Литвы, Польши, Грузии. «Великий Пасечник» — так называли его ученики. За вклад в развитие сельского хозяйства Пётр Иванович был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. «Я пылко желаю принести пользу моей Отчизне, в которой пчеловодство является важным предметом», — говорил Прокопович.

Все выпуски программы Жизнь как служение

6 февраля. «Смирение»

Фото: Francesco Alberti/Unsplash

Помышляя о святости и вечной правде Бога нашего, вспоминая изречение царя Соломона об очах Господних, которые, стократ светлейшие солнца, видят и сокровенное, — невольно смиряется душа человеческая, ибо всё обнажено пред Ним, как на ладони, и ничто не может утаиться от Его всепроникающего взора. Страх Божий и смирение взаимосвязаны, и их явление в сердце человека — едва ли не самый драгоценный дар Божий.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Материнская молитва. Мария Чугреева

«Материнская молитва со дна моря достанет». Я знала это библейское изречение всю свою сознательную жизнь и слышала истории, как по молитвам матери дети выживали в самых, казалось бы, непереносимых ситуациях.

Один полковник, участник боевых действий, рассказывал мне, как мама перед его уходом на задание сказала: «Сынок! Не бойся! Я тебя вымолю!» И действительно, участвуя в ожесточенных боях, пройдя через горячие точки, он вернулся живым и невредимым! Я часто произносила эту фразу: «материнская молитва со дна моря достанет», поддерживая мам, в их переживаниях, искренне веря, что мать может вымолить всё! Но недавно сама прожила этот страшный и такой важный опыт.

Мой младший сын внезапно заболел, все произошло быстро, неожиданно... Как нам порой кажется, «со мной это случиться не может». Скорые, реанимация... Когда я узнала, что ребенок находится между жизнью и смертью, кричала в небо: «Господи! Сохрани его! Забери мою жизнь, не его!»

Все произошло вечером, но я поехала в еще не закрытый тогда храм, припадая в слезах к каждой иконе... И конечно, молилась Богородице! Она, Матерь Божия, знавшая, что значат страдания о сыне... Она видит, Она поймёт меня... Женщины в храме подошли ко мне, чтобы успокоить. «Поезжайте в Зачатьевский! Там икона Пресвятой Богородицы, чудотворная! Помолитесь и там!»

Плохо помню, как доехала до дома, как на онемевших ногах дошла до подъезда... Сын неделю был на аппарате искусственной вентиляции легких. Помню мои бесконечные звонки в больницу... На вопрос: «как он?», — прямые ответы врачей: «состояние тяжёлое, никаких гарантий дать не можем». Я считала себя не худшей матерью, способной защитить своих детей, но в тот день реально ощутила, что только Бог способен защитить и спасти моего ребёнка, и от меня ничего не зависит. Но я могу молиться и осознавать свою полную немощь перед Богом.

За те дни, что мы боролись за жизнь сына, я молилась так, будто святые здесь, рядом, настолько близко, что точно слышат меня. Святые Матронушка, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Пантелеимон, Дмитрий Донской, Ксения Петербургская, Савва Сторожевский, Лука Крымский.

Через три дня сынок пришёл в себя. Дальше с каждым днем состояние становилось всё лучше! Бог милостив! Врач реанимации сказал: «Повезло», я ответила «Господь спас!»

Автор: Мария Чугреева

Все выпуски программы Частное мнение

6 февраля. О личности и служении России барона Ивана Черкасова

Сегодня 6 февраля. В этот день в 1692 году родился государственный деятель, тайный советник, барон Иван Черкасов.

О его личности и служении России — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема