Будучи сыном Алексеева, купца девятнадцатого века, Константин работал на фабрике отца и уже в возрасте 18 лет стал директором ее производства. Заняв высокую должность, Константин фундаментальным образом модернизировал производственный цикл изготовления канители — тонкой витой золотой проволоки, которая широко использовалась в швейном деле, а также при изготовлении музыкальных инструментов. Буквально через несколько лет на знаменитой Всемирной выставке в Париже Константин получил Гран-при за новый вид тонких золототканых нитей, а вскоре после этого прославился на весь мир уже в качестве реформатора театрального искусства.

Несмотря на то, что Константин панически боялся сцены в детстве, он мечтал быть директором цирка. Когда ему исполнилось 14 лет, у него состоялся дебют в домашнем театральном кружке. Уже через 11 лет Константин Сергеевич организовал театральную группу под собственным руководством, которая впоследствии трансформировалась в главное детище Станиславского — Московский Художественный театр.

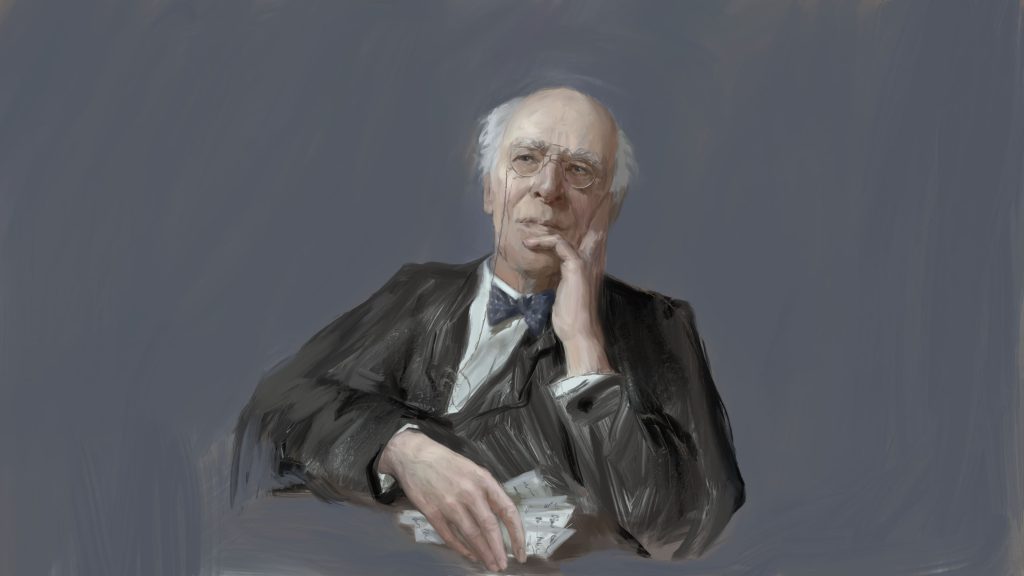

Что подразумевал под талантом Константин Сергеевич, чьим именем названа актерская сценическая система, признанная во всем мире? И какую связь Станиславский видел между жизнью и искусством?

На золотоканительной фабрике купца Алексеева давно закончился рабочий день. Народ разошёлся по домам. Лишь один человек ходил от станка к станку. Что-то измерял рулеткой, делал записи в блокнот. Это был восемнадцатилетний сын владельца фабрики — Константин. Несмотря на юный возраст, отец доверил ему пост директора производства. Канитель — тонкая витая золотая проволока — широко использовалась в швейном деле. Ею расшивались церковные облачения для духовенства, военные мундиры, а иногда и светская нарядная одежда. Использовалась канитель и при изготовлении музыкальных инструментов — для обмотки струн у фортепиано, гитар, скрипок, виолончелей. Процесс её изготовления был долгим и трудоёмким. Получив пост директора, Константин задумал коренным образом модернизировать производственный цикл. Ведь на дворе был конец XIX века — технический прогресс шёл семимильными шагами, а на фабрике всё ещё работали по старинке. Прошло несколько лет, и на знаменитой Всемирной выставке в Париже Константин получил Гран-при — за новый вид тонких золототканых нитей. Это было первое международное признание Константина Сергеевича Станиславского — человека, который вскоре прославится на весь мир. Но совсем не в качестве успешного предпринимателя. А как реформатор театрального искусства, основатель Московского Художественного Театра и создатель знаменитой теории сценического мастерства, названной в его честь, — актёрской системы Станиславского.

Трудно поверить, но в детстве Станиславский панически боялся публики. В его семье любили устраивать домашние концерты и театрализованные представления. Костя прекрасно играл на рояле и знал наизусть множество стихов. Но когда родители просили его выступить перед гостями, мальчик убегал и прятался. Сидя в укромном уголке, он горько плакал, потому что на самом-то деле очень хотел выступать на сцене. В своих детских мечтах Костя был директором цирка — с клоунами и укротителями зверей. Дебют в домашнем театральном кружке состоялся в 1877 году, когда мальчику исполнилось 14 лет. «Я не мог ни сидеть, ни стоять на месте. Сердце билось и минутами подкатывало внутри. Но вот — поднялся занавес, я вышел на сцену, и почувствовал себя превосходно. Что-то внутри толкало, горячило, вдохновляло...», — вспоминал Станиславский о своём первом выступлении. Ровно через одиннадцать лет после этого события Константин Сергеевич организовал театральную труппу под собственным руководством. Именно она и стала той основой, на которой впоследствии возникло главное детище Станиславского — Московский Художественный театр.

Стремление к совершенствованию и новаторству, которое обнаружилось у Константина Сергеевича ещё во времена работы на отцовской фабрике, проявилось и в театре. Существовавшая едва ли не с XVII века актёрская сценическая манера поведения казалась Станиславскому неестественным лицедейством. Ему хотелось, по его собственным словам, отойти от раз и навсегда установленных сценических штампов и внести на сцену жизнь. Так родилась знаменитая система Станиславского. В её основе лежало искусство переживания — когда в процессе игры актёр испытывает подлинные чувства и эмоции, из которых и рождается сценический образ. «Что такое талант? Это — душа», — говорил Станиславский. И учил актёров раскрывать на сцене свой внутренний мир. Так, чтобы, глядя на их игру, не приходило на ум воскликнуть: «Не верю!»

«Моё гражданское служение России» — так называл Константин Сергеевич свою театральную деятельность. Впрочем, разработанная им система актёрского мастерства шагнула далеко за пределы своей родины. Самые известные голливудские актёры играют «по Станиславскому», руководствуясь принципом Константина Сергеевича: «Искусство есть отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя».

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Оттепель»

Фото: Rafa G. Bonilla/Unsplash

В мире нет плохой погоды — «каждая погода благодать»... Сколь драгоценное свойство человеческой души — «оттаять», умягчиться, забыть и простить долговременную обиду. Есть в одном из псалмов царя Давида такие удивительные слова: «Повеет Дух — и потекут воды...» Каждый раз, когда мы сдерживаем себя, смыкая уста в ответ на оскорбительное слово ближнего, и втайне молимся о рассерженном собеседнике — да умирит Бог его душу — к нам свыше приходит благодать, и сердцу «верится и плачется, и так легко, легко...»

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема