Талантливый медик и видный учёный — Валентина Ильинична Пузик — автор двух сотен научных работ по фтизиатрии, известных и признанных не только в СССР, но и за рубежом. В возрасте 28 лет она тайно приняла монашеский постриг с духовным именем Игнатия.

Валентина Ильинична окончила биологический факультет МГУ. Заведовала исследовательской лабораторией Московского научно-исследовательского института. Под руководством профессора медицины Владимира Германовича Штефко Пузик написала и блестяще защитила дипломную работу на тему «Течение туберкулезного процесса у больных различного типа сложения».

Валентина Ильинична была смиренной монахиней и выдающимся учёным. Она также стала одним из первых в Советском Союзе испытателей французской противотуберкулезной вакцины БЦЖ. Ее профессиональная карьера завершилась в возрасте 70 лет, прожила монахиня Игнатия 101 год.

Что говорила сама Валентина Ильинична Пузик о том, как ей удалось избежать лагеря во времена гонений на Церковь в 30-е годы?

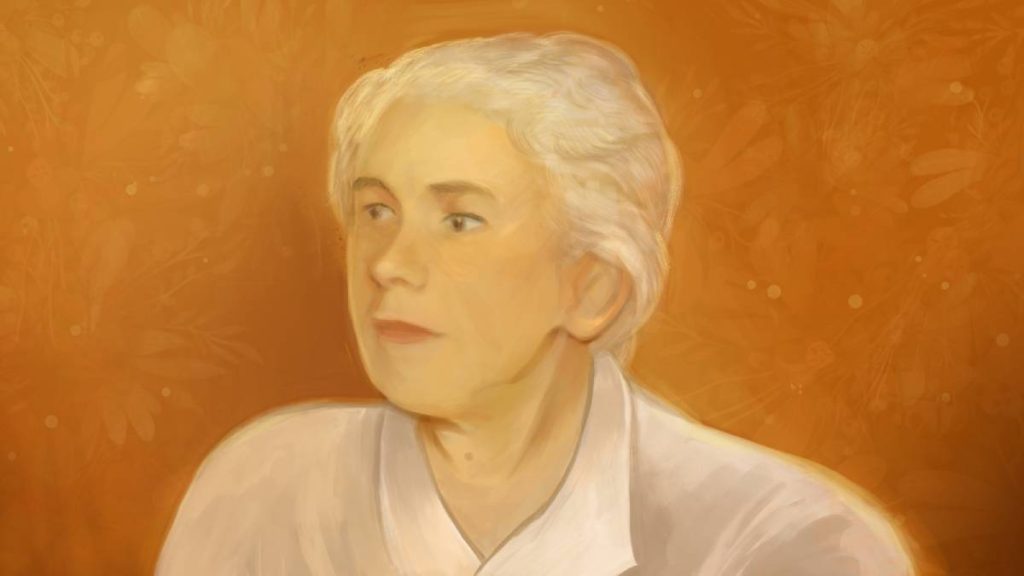

В московском Центральном институте туберкулёза профессора Валентину Ильиничну Пузик знали и любили все. В 40-е годы XX века она заведовала исследовательской лабораторией института. Миниатюрная пожилая женщина с добрым лицом и глазами, всегда излучавшими свет, — у неё для каждого находилось доброе, душевное слово. Коллеги шли к ней со своими проблемами, словно к родной матери, и она всегда старалась помочь, ободрить, поддержать. Конечно, ценили её не только за доброту. Валентина Ильинична была талантливым медиком и видным учёным: две сотни научных работ в области фтизиатрии, известных и признанных не только в СССР, но и за рубежом. Орден Трудового Красного Знамени за профессиональные заслуги. Партийное руководство института готово было даже закрывать глаза на то, что заведующая лабораторией верит в Бога и посещает церковь. Веру свою она не афишировала, но разве от бдительных товарищей такое скроется! Впрочем, коллеги знали о Валентине Ильиничне далеко не всё. Профессор не просто посещала храм. Она была... тайной монахиней!

Валентине Пузик исполнилось 28 лет, когда она приняла монашеский постриг с духовным именем Игнатия. На дворе — начало 30-х годов: время гонений на Церковь, репрессий против священнослужителей и верующих. Православным приходилось существовать фактически в условиях подполья. Связать свою жизнь с Богом в такое время было настоящим подвигом. «Как Господь сохранил от лагеря, не знаю, — делилась воспоминаниями матушка Игнатия. — Может, потому не забрали, что трудилась, и труд мой был нужен». Духовный отец Валентины Ильиничны, от которого она приняла постриг, благословил её работать по профессии. Именно тогда матушка Игнатия и пришла в Московский научно-исследовательский институт туберкулёза. Начинала ассистенткой знаменитого учёного, профессора медицины Владимира Германовича Штефко. Он преподавал на биологическом факультете в МГУ, который окончила Валентина. Под руководством профессора она написала и блестяще защитила дипломную работу на тему «Течение туберкулёзного процесса у больных различного типа сложения». Её опубликовали в крупных медицинских изданиях, в том числе за границей.

Фтизиатрию Валентина выбрала не случайно. Когда девочке было 14 лет, от туберкулёза скончался её отец. Тогда она решила, что посвятит жизнь изучению этой болезни и борьбе с ней. Так и вышло. С той лишь разницей, что жизнь свою Валентина Ильинична посвятила не только медицине, но и Богу. Матушка Игнатия вспоминала, что впервые призыв Божий прозвучал в её сердце в 17 лет, когда она кормила голодающих. Это было в 1921 году. В Москву тогда хлынули беженцы с Поволжья — истощённые, измученные, они сидели на тротуарах и просили хлеба. Неподалёку от площади Трёх вокзалов, на Новой Басманной улице, находилась Петропавловская церковь. Прихожане и жители близлежащих домов организовали там пункт питания для беженцев. Валя каждое утро готовила и приносила в храм ведро похлёбки. И каждый раз задерживалась, чтобы помолиться. Так в её жизнь вошла вера, которая с годами росла, крепла и помогала трудиться на благо людей.

В 40-е годы Валентина Ильинична Пузик стала одним из первых в Советском Союзе испытателей французской противотуберкулёзной вакцины БЦЖ. Её исследования в этой области стали новаторскими и имели мировое значение. Профессиональную деятельность монахиня Игнатия завершила лишь когда ей исполнилось 70 лет. Передав науку в надёжные руки своих многочисленных учеников, остаток жизни матушка Игнатия полностью посвятила Церкви. Она преподавала в воскресной школе, стала известной духовной писательницей. Валентина Ильинична Пузик, она же монахиня Игнатия, прожила 101 год и большую часть из этих долгих лет отдала служению людям — как смиренная монахиня и как выдающийся учёный.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2023»

Все выпуски программы Жизнь как служение

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Говорят, что в Китае есть пожелание: «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». Говорится это так, будто бы хуже времён и представить себе невозможно. А что делать человеку, если ему суждено жить в последние времена? Ответ на этот вопрос звучит отрывке из 3-й главы 2-го послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Глава 3.

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.

2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,

4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,

5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,

7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.

8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.

9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.

Несмотря на явный и вполне однозначный призыв Христа быть бдительными и ожидать Его пришествия всё время, за двухтысячелетнюю историю в христианстве возникало немало движений, руководители которых называли точные даты конца времён и Второго пришествия Христа. Эти даты связывали с рубежами веков или какими-нибудь астрономическими явлениями... Немало подобных попыток существовало и существует и в наши дни. Люди, которые верят таким горе-проповедникам, продают имущество, решая, что оно им больше не понадобится, а потом выпрашивают его обратно, понимая, что история идёт своим чередом. Внимательное обращение к этому вопросу позволяет заметить, что ни авторы Священного Писания, ни официальные церковные деятели никогда подобными вещами не занимались и никаких дат Второго пришествия не назначали. Вместо этого, как и заповедал Иисус Христос, они предлагали жить в каждые времена, как в последние.

Не был исключением и апостол Павел, отрывок из послания которого мы сегодня услышали. Обращаясь к Тимофею, он говорит, что последние времена будут особенно трудными из-за глубокой развращённости людей. Впрочем, читая список греховных качеств, о которых говорит апостол, мы понимаем, что встретить их можно было в любую эпоху. Мы не знаем, столкнулся ли Тимофей со всеми грешниками, о которых говорит апостол, но искренне прислушавшись к собственной совести, мы чувствуем, что и сами не всегда избегали подобного. Разве самолюбие или сребролюбие, гордость или надменность и прочая, и прочая не знакомы нам, пусть даже и в разной степени? Особенно страшно выглядит фраза «не любящие добра», которая как будто бы говорит о тех, кто сознательно выбирает зло, сознательно противостоит Богу. Но ведь и подобные мысли посещают нас, когда чужая красота и доброта воспринимается нами как повод к соперничеству. Конечно, можно сказать, что апостол имеет в виду людей, которые предались этим страстям сполна и сделали указанные поступки главным содержанием своей жизни. И всё же начала подобных проблем важно замечать и в самом себе, во-первых, чтобы никого не судить, а, во-вторых, чтобы понимать, что злодеи последних времён не так далеки от нас, как может показаться.

Но что же апостол советует Тимофею, а вместе с ним и нам, в наши «последние времена»? Его совет предельно краток: «Таковых удаляйся», то есть старайся не вступать с ними в общение. Эти слова могут показаться нам слишком радикальными, ведь так или иначе, все грешат. Кроме того, мера греховности может быть разной. Не дойдёт ли наше стремление избежать общения с грешниками до того, что мы останемся одни? Да и снова задумаемся: куда, если что, деться от самого себя? Думаю, что апостол не имеет в виду полного разрыва со всеми, хотя бы потому, что миссия предполагала обращение к самым разным людям. Скорее речь идёт о том, чтобы не быть причастным жизни тех, кто спокойно и легкомысленно выбирает грех, и не соглашаться с ним самому, стараясь сохранять верность Иисусу Христу.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 109. Богослужебные чтения

Тема Божественной власти — одна из ключевых тем Псалтири. С особой силой она раскрывается в мессианских псалмах, то есть тех, которые содержат в себе пророчества об Иисусе Христе. Именно таким является 109-й псалом пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Из него мы узнаём, какой же властью обладает наш Господь и какую именно власть Он предлагает нам, своим последователям. Давайте послушаем.

Псалом 109.

1 Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.

2 Жезл силы Твоей пошлёт Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.

3 В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твоё.

4 Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

5 Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей;

6 совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной.

7 Из потока на пути будет пить, и потому вознесёт главу.

В только что прозвучавшем псалме царь и пророк Давид, пересказывает те обещания, которые Бог-Отец дал Своему Божественному Сыну. Суть этих обещаний проста — Мессия одержит победу над врагами и будет господствовать над ними. Другими словами, это песнь торжества и победы. Вглядимся же в её образы.

«Седи одесную, то есть с правой стороны от Меня», — говорит Бог-Отец Спасителю. Это очень примечательно. Первое действие, которое должен совершить Мессия, — это не битва и не завоевание. Это согласие занять место покоя и чести рядом с Отцом. Вот она основа Его силы. Власть Христа — не власть захватчика и полководца. Это не власть политического лидера и социального реформатора. Это власть, которую Он получил благодаря тому, что находится в сыновних отношениях с Отцом. Он поддерживает связь со своим Божественным родителем и пребывает в Его любви.

Именно благодаря этой связи Мессия, то есть Христос, называется «священником вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек — это загадочная фигура из Ветхого Завета. О нём известно, что он был царём и священником, хотя сам не принадлежал к богоизбранному народу. Поэтому свой «чин» Мелхиседек получил не от людей. Не в результате выборов. Он царь и священник в результате прямого божественного избрания. Так и Христос является царём и первосвященником, потому что находится с Богом в особо близких отношениях. Бог действует через Него в этом мире. И ничто, и никто не в силах этой силе противостоять.

Ещё один важный образ псалма — это строчка «из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твоё». С одной стороны, это указание на таинственное рождение Мессии от Отца «прежде Денницы», то есть прежде, чем этот мир озарил первый луч света, ещё до начала всякого времени. С другой стороны, здесь говорится о том, что несмотря на Божественное могущество, Спаситель будет действовать не грандиозно, как действуют земные политики, но подобно тому, как зарождается роса, то есть тихо, мягко, нежно, а порой и безымянно.

И, наконец, ещё один важный момент. После описания того, как Бог-Отец сокрушит всех врагов Мессии и произведёт над ними суд, следует странная строчка: «Из потока на пути будет пить, и потому вознесёт главу». Несмотря на огромную духовную силу и поддержку со стороны Владыки всего мироздания, Мессия будет уязвим и беззащитен. Он не будет похож на царского сына. Скорее он будет напоминать странника, который пьёт из ручья на обочине дороги, чтобы набраться сил для продолжения пути. Однако именно за эту кротость и смирение, за Своё доверие и послушание Небесному Отцу Бог вознесёт Его главу, то есть поддержит Его, укрепит и даст Ему победу.

Итак, прозвучавший псалом предлагает нам образ царственного Мессии, власть Которого очень непохожа на власть земных правителей. Путь к этой власти нередко проходит через уничижение. На самом же деле это просто путь доверия Небесному Отцу. Это ощущение глубинной связи с Богом. Именно Его благодать подсказывает и нашему сердцу, что, когда свирепствует буря, лучше стать травинкой, которую просто пригнёт к земле. Если сопротивляться, подобно крепкому дереву, то есть риск, что следующий порыв сломает тебя или разнесёт в щепки. Важно понимать, что сила, которую несёт в себе Христос, — это сила самой Жизни, источником которой является Владыка Вселенной. Именно эту силу Господь предлагает и нам. Всё, что от нас требуется, — посвятить свою жизнь Творцу. То есть искать Его волю, исполнять Его заповеди и служить ради Него тем, кто нас окружает.

«Радость и печаль». Священник Анатолий Главацкий

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из книги блаженного Августина «Исповедь» об источниках настоящей радости и печали, о том, почему земные радости и стремление к комфорту часто заканчиваются разочарованием и не приносят пользу душе, а также как научиться видеть смыслы в приходящей печали и научиться благодарить Бога за всё, в том числе, за те грехи, которые мы не совершили, так как благодать Божия помогла устоять. Разговор шел о том, почему человек впадает в грех, как действует страсть, а также какой критерий может подсказывать, пребываем ли мы в общении с Богом и благословляет ли Господь наше начинание.

Ведущие: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов