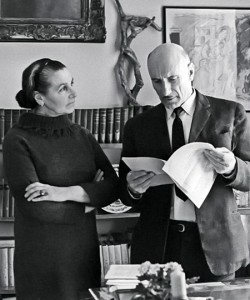

Говорят, что союз режиссёра Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой был союзом равных. Ещё говорят, что Макарова, идя рядом с Герасимовым, всегда была на полшага позади супруга. И всё же никто не мог сказать, кто в этой паре играет главную роль. Они удивительно дополняли друг друга. Такие союзы, наверное, создаются на Небесах.

Говорят, что союз режиссёра Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой был союзом равных. Ещё говорят, что Макарова, идя рядом с Герасимовым, всегда была на полшага позади супруга. И всё же никто не мог сказать, кто в этой паре играет главную роль. Они удивительно дополняли друг друга. Такие союзы, наверное, создаются на Небесах.

Сергей и Тамара познакомились в конце 20-х годов 20 века. Макарова – девушка изумительной красоты – была начинающей актрисой. Он – актёром, мечтающим снимать своё кино. Их первое свидание действительно проходило как в кино. Только режиссировала его Макарова. Она решила проверить своего аристократичного кавалера – Герасимов был из дворянской семьи – на прочность. Сама Тамара жила на Лиговке – самом опасном районе Ленинграда и была знакома со всеми местными хулиганами. Дочь военного врача царской армии характер имела решительный. По её задумке, на выходе из ресторана, где проходило свидание, Сергея окружила лиговская шпана. Герасимов и не подумал удирать. Тамару это потрясло. Через месяц молодые люди уже были женаты. В первые годы жили скромно. В их комнатке не было даже занавесок. Макарова о них просто мечтала.

В своих дебютных картинах Герасимов жену не снимал. Главную роль она получила лишь в четвёртой его работе. Но настоящая слава обрушилась на Герасимова и Макарову после выхода на экраны фильма «Семеро смелых». В этой картине снимался и Пётр Алейников. Он не на шутку увлёкся Макаровой. Но рядом был «Аполлинариевич» – так Алейников называл Герасимова. «Не судьба», - вздыхал несчастный влюблённый.

Когда началась война, Макарова и Герасимов отказались от эвакуации. Он снимал фильм о защитниках Ленинграда, она работала медсестрой в госпитале. В 43 году всё же пришлось уехать в Ташкент. Там в семье Герасимова и Макаровой появился ребёнок – приёмный сын Артур. Сестру Тамары и её мужа репрессировали, а отдавать племянника в детский дом Макарова не захотела. Фамилию Артур взял от приёмной мамы, а отчество – от приёмного отца.

К концу войны Герасимов и Макарова переехали в Москву. Он занимался документальным кино. Знаменательный факт: Герасимов снимал парад Победы на Красной площади. Это по его задумке был снят эпизод с брошенными вражескими флагами. А Макарова тогда впервые за много лет снялась в кино у другого режиссера. Сказка «Каменный цветок», где Тамара Фёдоровна перевоплотилась в Хозяйку Медной горы принёс актрисе мировую известность и предложение сыграть Анну Каренину в Голливуде. Конечно, в то время этот проект осуществиться не мог. Зато реализовался другой. Герасимов и Макарова набрали свою первую актёрскую мастерскую во ВГИКе. Всего же курсов было десять. И все они оказались звёздными. Мастера относились к своим студентам, как к родным детям. Помогали деньгами, подкармливали, покупали обувь и одежду, устраивали на съёмки. О педагогах Герасимове и Макаровой при жизни слагали песни и легенды.

В 1983 году супруги отпраздновали 55-летие совместной жизни. В их доме, обстановку которого Герасимов воссоздал в своём фильме «Дочки-матери» никогда не закрывались межкомнатные двери. Герасимову было важно даже сквозь стены чувствовать присутствие жены. Они всюду появлялись вместе: на съёмках, во ВГИКе, в театрах. Вдвоём изъездили полмира. Он называл жену хозяйкой семейной мастерской, а она его — мастером Герасимовым.

Последней работой великого режиссёра и большой актрисы стал фильм «Лев Толстой». После смерти Герасимова Макарова в кино не снималась. Одиночество и простой в работе приняла как данность. Жаловаться на жизнь не умела и опускать руки не собиралась. Говорила так: «Если каждое утро встречать стоном, а вечером не благодарить Бога за прожитый день, а только жаловаться и причитать, — это же с ума можно сдвинуться…».

Тамара Фёдоровна пережила мужа на 12 лет. В одном из последних интервью, она сказала: «Если бы чудо было возможным, я вновь бы всё повторила и вышла замуж за Герасимова».

Про них говорили, что удача сама плывёт к ним в руки. Фильмы, премии, звания, слава. Основой для всего этого было семейное счастье. Такого Герасимова не было бы, если бы рядом, но всегда на полшага позади, не шла такая Макарова.

Помочь обустроить дом для многодетной семьи, оставшейся без крова

Четыре года назад многодетная семья Ивановых эвакуировалась из Харьковской области, попавшей в зону боевых действий. У Людмилы и её супруга Андрея тогда родился четвёртый ребёнок — дочь Даша. С детьми на руках они спешно покидали родной дом, взяв самое необходимое.

На то, чтобы наладить жизнь в новом месте, ушли годы. Сейчас Андрей трудится на стройке, Людмила — в пекарне. Дети нашли друзей и занятия по душе. Старший, 16-летний Саша, увлекается машинами и поступил в училище на автомеханика. 12-летний Женя и 13-летняя Маша учатся в школе. Недавно Женя вступил в ряды казаков. Младшая Даша любит выступать перед публикой и любимым котом.

Прошлым летом Ивановы купили пустующий дом в рассрочку. За полгода супруги своими силами расчистили участок, провели канализацию, поставили туалет и постепенно обустраивают комнаты.

Родителям с детьми хочется поскорее привести новое жильё в уютный и домашний вид, но ресурсов не хватает. В доме до сих пор нет газовой печки, бытовой техники, некоторой мебели и предметов первой необходимости.

Этот дом — не просто стены, а настоящая опора в новой спокойной жизни. Обрести её помогает фонд «Ясное дело». Организация поддерживает семью все эти годы. Вы тоже можете присоединиться и помочь семье Ивановых на сайте проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Душеполезные поучения» прп. аввы Дорофея». Епископ Феоктист (Игумнов)

У нас в студии был епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Разговор шел о смыслах книги «Душеполезные поучения» аввы Дорофея, в частности, о страхе Божием, о значении добродетели смирения и об опасности превозношения над другими, о важности неосуждения, о том, что такое смиренномудрие, а также о том, какие задачи может ставить перед христианином Великий пост, и как пройти его с духовной пользой.

Этой программой мы открываем цикл из пяти бесед, посвященных книгам, которые стоит прочитать Великим постом.

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

«Человек и цифровая среда». Протоиерей Михаил Потокин, Арутюн Аветисян

У нас в студии были председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе протоиерей Михаил Потокин и директор Института системного программирования Российской академии наук Арутюн Аветисян.

Разговор шел о том, как на жизнь современного человека, в том числе духовную, влияет развитие технологий и цифровая среда, об опасностях, которые важно знать и видеть, и о пользе, которую нужно уметь извлекать. Также мы говорили о фильме «Сеть» телеканала «Спас».

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер