Христианская проповедь на славянском языке на территории Сербии впервые зазвучала в 9-м веке — из уст святых братьев Кирилла и Мефодия. Позже миссионерскую деятельность здесь продолжили их ученики — святые Климент и Наум.

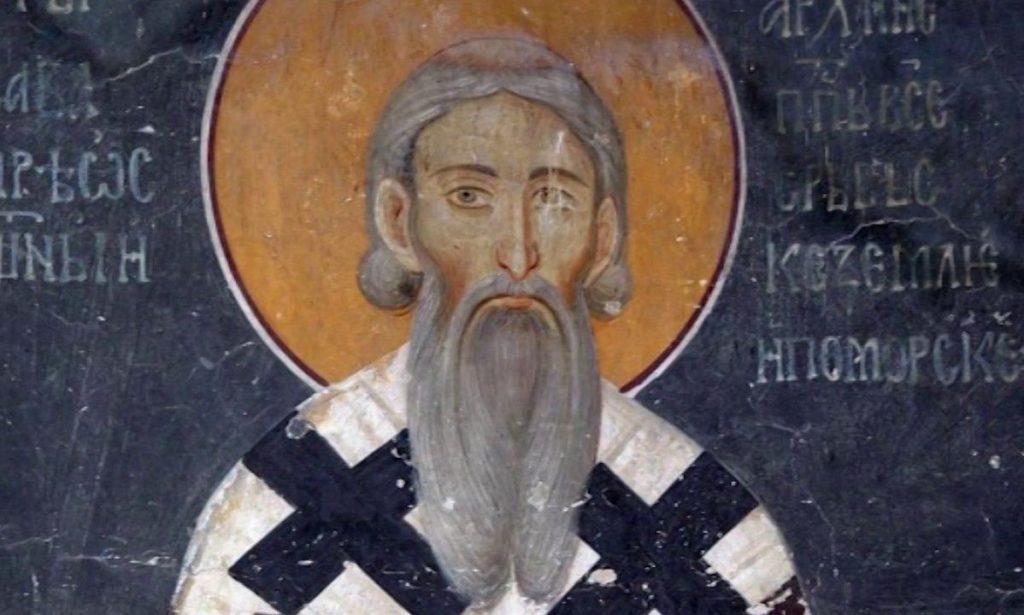

Самый дорогой сербскому сердцу и самый почитаемый на этой земле святой — святитель Савва. Он основал независимую Православную Сербскую Церковь и стал ее первым архиепископом, много лет трудясь над просвещением своего народа.

Святой Савва, в миру Растко, был сыном знаменитого основателя самостоятельного сербского государства Стефана Немани. В 17 лет он тайно покинул отчий дом и принял на Афоне монашеский постриг под именем Савва. А спустя 4 года и его отец, отрекшись от престола, постригся в монахи под именем Симеон и поселился с сыном на Святой Горе. Вместе они возвели на Афоне сербский Хиландарский монастырь. Но вскоре после завершения строительных работ Симеон скончался.

Спустя время на Афон стали приходить страшные вести из родного края святого Саввы: в Сербии началась война между его братьями. Старший Вукан при помощи венгров захватил часть сербских земель и объявил себя королем. Для достижения своих целей Вукан подчинился папе римскому, и в его владениях было сильно влияние римской католической церкви.

Савве пришлось покинуть любимую обитель и отправиться на родину, чтобы примирить враждующих братьев. Житие описывает, что прибыв в Сербию, он ходил по родной стране, неустанно проповедуя Евангелие.

Уговорами и молитвами святого Саввы, вражда между его братьями прекратилась, и в сербских землях воцарился мир.

В 1219-м году Савва отправился к константинопольскому патриарху Герману. Тогда произошло важное историческое событие: он был поставлен архиепископом всея Сербии. Это означало создание независимой Сербской Православной Церкви.

Всю свою дальнейшую жизнь первосвятитель посвятил утверждению Православия и распространению славянского просвещения на родной земле. По его воле открывались новые епархии, где строго соблюдались церковные каноны и совершалось богослужение на славянском языке. В жизнь монашества святитель ввел афонские уставы, а сами монастыри сделал центрами духовного просвещения.

Четырнадцать лет управлял святой Савва своей паствой. Он стал незаменимым духовным покровителем своего народа, неустанно наставляя и укрепляя своих чад.

Святитель Савва скончался в 1237-м году. Спустя триста лет его чудотворные мощи были сожжены турецкими поработителями Сербии на горе Врачар. На этом месте сейчас находится храм Святого Саввы — один из самых крупных православных храмов в мире.

24 декабря. Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом

В 8-й главе Евангелия от Марка есть слова о Христе: «Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».

Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. О важности духовного роста христиан

В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Для вас нужно молоко, а не твёрдая пища».

О важности духовного роста христиан — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. Об укорении Христом иудеев

Сегодня 24 декабря. В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия».

Об укорении Христом иудеев — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема