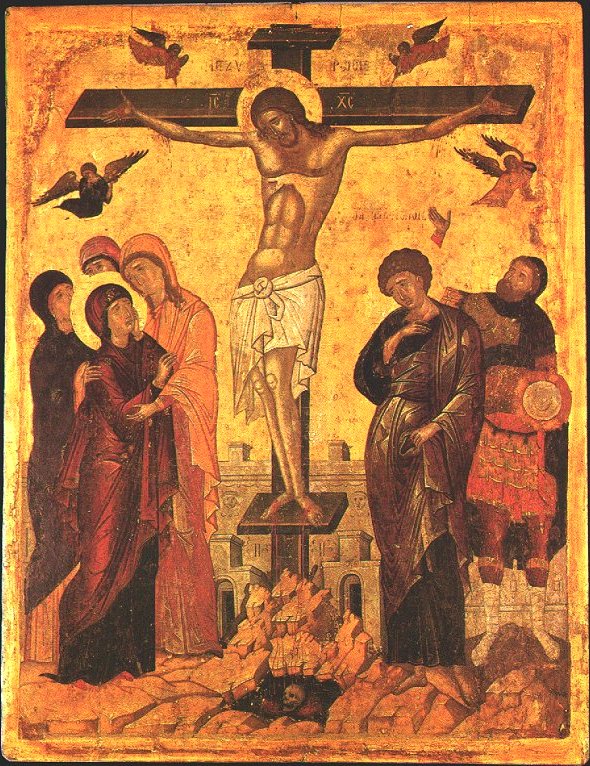

В тот момент, когда Христос умер на кресте, «земля потряслась и камни расселись» - то есть в скалах появились глубокие трещины. Так говорится в Евангелии от Матфея.

В тот момент, когда Христос умер на кресте, «земля потряслась и камни расселись» - то есть в скалах появились глубокие трещины. Так говорится в Евангелии от Матфея.

Эта яркая деталь евангельского рассказа заинтересовала ученых из Германского исследовательского центра геологических наук. В 2012 году немецкие специалисты с помощью современных методов попытались выяснить – говорит евангелист о реальных природных явлениях, происходивших в действительности, или просто использует яркий образ для того, чтоб подчеркнуть драматизм ситуации?

После ряда исследований геологи Маркус Шваб и Ахим Брауэр смогли доказать, что в момент смерти Спасителя в Палестине и в самом деле произошло землетрясение.

Мнение эксперта:

Во время исследований вертикальных срезов донных отложений Мертвого моря, обнаружился интересный феномен: некоторые залегающие снизу и более плотные слои почвы периодически набегают на верхние - менее плотные и более молодые. Это приводит к образованию волнообразных узоров. Причиной такого перемешивания донных слоев Мертвого моря могли стать встряски, вызванные подземными толчками.

Донные осадки имеют структуру годичных слоев – подобно годовым кольцам на срезе дерева. По ним можно довольно точно провести датировку. Мертвое море в северной его части находится от Иерусалима всего в девятнадцать километрах. Так что благодаря донным слоям мы можем с уверенностью сказать, что в период с двадцать шестого по тридцать шестой год в районе Иерусалима случилось ощутимое землетрясение, оказавшее определенное влияние на земную кору.

Интересно, что установленное немецкими учеными возможное время землетрясения - с двадцать шестого по тридцать шестой год, совпадает с периодом правления римского наместника в Иудее Понтия Пилата, при котором и произошло Распятие Христа.

Сохранилось еще одно историческое свидетельство о том, что в конце третьего, или в начале четвертого десятилетия первого века по Ближнему Востоку прокатилось мощное землетрясение. Об этом рассказывает в своих дневниках греческий историк второго века Публий Элий Флегон. Он называет наиболее вероятными годами стихийного бедствия тридцать второй или тридцать третий. При этом Флегона трудно заподозрить в желании придать вес евангельскому рассказу. Флегон был придворным хронографом римского императора Адриана, который относился к христианам враждебно.

Сейсмологические исследования немецких ученых существенно дополнили исторические свидетельства и подтвердили правдивость евангельского рассказа. Однако специалисты Германского исследовательского центра геологических наук на этом не остановились. Основываясь на своих открытиях, они попытались установить точную дату Распятия Спасителя.

Мнение эксперта:

В Евангелии говорится, что это событие произошло в пятницу, накануне иудейской пасхи, которая отмечается в 15-й день весеннего месяца Нисана. Этот месяц еврейского календаря начинается после первых проявлений весны, с появлением на небе новой луны. Он частично совпадает с мартом и апрелем, и его 15-й день в разные годы приходится на разные дни недели. В тот год, когда наступление иудейской пасхи совпало с пятницей, и произошло Распятие Христа. Ученые воссоздали лунный иудейский календарь первого века, сопоставили его с данными сейсмологических изысканий и евангельским рассказом, и назвали дату – 3 апреля 33-го года.

Версия немецких ученых, предлагающая точные даты Распятия и Воскресения, к сожалению, не может считаться убедительной. Дело в том, что в древнем Израиле был принят лунный календарь с месяцами по 28 дней. Двенадцать месяцев по 28 дней не восполняют солнечный год, так что приходится либо в некоторые годы вставлять дополнительный месяц, либо в сложном порядке вставлять дополнительные сутки. Как именно это происходило во времена Спасителя, точно сказать невозможно. Все попытки воссоздать еврейское исчисление дней двухтысячелетней давности находят своих критиков.

А вот научное доказательство того, что земля не только содрогнулась в ответ на Распятие Богочеловека, но и до наших дней сохранила в своих недрах информацию об этом, было принято с благодарностью всеми христианами.

Евгения Павлычева

Псалом 146. На струнах Псалтири

(Аллилуия.)

(Аллилуия.)

1 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, — хвала подобающая.

2 Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.

3 Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их.

4 Исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.

5 Велик Господь наш и велика крепость (Его), и разум Его неизмерим.

6 Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.

7 Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях.

8 Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву (и злак на пользу человеку);

9 дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.

10 Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит;

11 благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Псалом 146. Богослужебные чтения

О чём следует просить Бога в своих молитвах в первую очередь? Важную рекомендацию на этот счёт находим в псалме 146-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 146.

[Аллилуия.]

1 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, — хвала подобающая.

2 Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.

3 Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их;

4 исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.

5 Велик Господь наш и велика́ крепость Его, и разум Его неизмерим.

6 Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.

7 Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях.

8 Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку;

9 даёт скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.

10 Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит,

11 благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Глубокая истина скрыта в прозвучавших словах. Задумаемся, зачем мы обращаемся в своих молитвах к Богу? Нередко затем, чтобы Он дал нам что-то, без чего мы испытываем нехватку. И это не обязательно какие-то материальные блага. Это не обязательно имущество, деньги и физическое здоровье. Наши просьбы могут быть вполне себе альтруистическими и даже духовными. Дай мне, Господи, умение любить, понимать, прощать, миловать, служить. Но во всех этих случаях я молюсь, чтобы получить. Мне чего-то не хватает. И молитва становится средством воздействовать на Творца. Он Тот, кто может дать мне то, чего у меня нет.

Псалмопевец предлагает нечто иное. «Бла́го петь Бо́гу на́шему, и́бо э́то сла́достно», — говорит он. Из его слов следует, что молитва может совершаться не ради просьбы. Ценность молитвы в самой молитве. Ценность беседы с Богом в самой беседе. Иногда мы так разговариваем с любимыми людьми. Разговариваем просто, чтобы поговорить. Нам просто хорошо быть с ними в контакте. Вот так и здесь. Молитва — это состояние, когда внутри себя я ощущаю связь, контакт с той Великой Силой, которая любит меня безусловно и принимает, несмотря на моё несовершенство. Я направляю на Бога всё своё внимание. Для моей израненной и тревожной души — это величайшее благо на свете. Эта беседа даёт мне огромное утешение и сердечный покой. Самого по себе этого ощущения достаточно для того, чтобы перестать метаться по этой жизни, чего-то страстно желать, что-то искать и о чём-то просить. Ведь в этот момент у меня уже и так всё есть. Это состояние духовной сытости и наполненности.

От такой молитвы в душе рождается славословие. И мы видим это в 146-м псалме. Автор благодарит Бога за жизнь, за Вселенную и то, что её наполняет, за все Его благодеяния в этом мире. Как он пишет: Господь «покрыва́ет не́бо облака́ми, приготовля́ет для земли́ дождь, произраща́ет на гора́х траву́; даёт скоту́ пи́щу его́ и птенца́м во́рона, взыва́ющим к Нему́». Именно к такой молитве нас призывают стремиться все христианские подвижники. Да и Сам Христос говорит в Евангелии: «не говори́те ли́шнего, как язы́чники, и́бо они́ ду́мают, что в многосло́вии своём бу́дут услы́шаны... зна́ет Оте́ц ваш, в чём вы име́ете нужду́, пре́жде ва́шего проше́ния у Него́».

И Господь, и псалмопевец дают эти рекомендации не потому, что просить нельзя. В христианской традиции многих просительных молитв на разные случаи жизни. Просто им хорошо известен духовный закон: если постоянно думать о нужде, она никогда не уйдёт. Если постоянно просить, аппетиты будут увеличиваться, и тогда где остановишься в своих просьбах? Человеку всегда всего бывает мало. Поэтому и предостерегает Господь злоупотреблять чрезмерными и суетными просьбами к Богу.

Каждый из нас призван к тому, чтобы почувствовать вкус самой беседы с Творцом. Ощутить тихую радость безмолвного предстояния Богу. Познать, что это такое — быть в Его присутствии. И учиться этому можно начать с практики благодарности. Благодарить Его за любые мелочи, которые нас окружают и которые с нами происходят на протяжении дня. И за хорошее, и, что наиболее полезно, за то, что нам кажется нехорошим. Если будем усердны в этой духовной работе, то однажды отчётливо увидим, как изменились наши внутренние ощущения. В душе словно сместились акценты. И даже то, в чём мы недавно объективно нуждались, перестало быть для нас критичным. Нас это не беспокоит так остро, как раньше. Ведь самое главное мы уже имеем в себе. И этого достаточно для того, чтобы жить наполненной, полноценной жизнью.

Псалом 146. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 146. (Церковно-славянский перевод)

Послание к Евреям святого апостола Павла

Рембрандт (1606—1669) Апостол Павел

Евр., 317 зач., VII, 18-25.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

У священства есть масса функций: это и богослужение, и учительство, и духовное окормление, и совершение таинств, и молитвенное предстательство за людей. Если же сказать кратко, то священство нужно для того, чтобы приводить людей к Единому Истинному Пастырю Господу нашему Иисусу Христу. Христос — вот высшая цель священства Нового Завета, а всё прочее — лишь средства. Священство Ветхого Завета было устроено иначе, у него были другие цели и задачи. С приходом Христа ветхозаветное священство утратило свой смысл, эту мысль доносит до нас 7-я глава Послания апостола Павла к Евреям. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из этой главы. Давайте его послушаем.

Глава 7.

18 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,

19 ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.

20 И как сие было не без клятвы,

21 ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека,

22 то лучшего завета поручителем соделался Иисус.

23 Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному;

24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,

25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.

Послание к Евреям задаёт очень верный вопрос: кто достиг совершенства благодаря закону Ветхого Завета? Да, мы можем вспомнить множество праведников Ветхого Завета, но все они либо жили до появления закона — к примеру, Ной, Авраам, Исаак и Иаков, либо они выходили за очерченные законом рамки, здесь в качестве примера можно вспомнить о пророках и об Иоанне Предтече. Если же люди строго следовали закону и не выходили за его пределы, то вместо искомого совершенства они получали нечто совсем иное, то, что Спаситель называл лицемерием. Оказалось, что простое исполнение закона, даже самое тщательное, не сообщает человеку никаких духовных дарований, а вот надменность и гордыня приходят почти неизбежно.

Священство ничем помочь не могло. У священников были совсем иные задачи: они совершали богослужения в Иерусалимском храме, богослужения были неразрывно связаны с жертвоприношениями, и, по мысли закона, такое служение Богу должно было примирять человека с Богом. Однако ещё пророк Исайя возвестил голос Божий: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу» (Ис. 1:11). Оказалось, что всё то, на чем строилось служение Богу в ветхозаветную эпоху, не приводит человека к Богу, но, напротив, при определённых условиях может человека от Бога удалить.

Автор Послания к Евреям предлагает вспомнить об этом и ответить на вопрос о совершенстве. Если совершенство было недостижимо, то стоит ли держаться за постановления Ветхого Завета? Или всё же стоит обратить внимание на Того, Кто способен помочь человеку стать совершенным с тем, чтобы затем войти в непосредственное общение с Богом и обрести спасение? Речь, конечно же, идёт о Христе, ведь Он — Новый Адам, и Он же, как о том было сказано в прозвучавшем сегодня апостольском отрывке, «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:28).

Слушая слова Послания к Евреям, невозможно не удивиться и не подумать: а какое это всё отношение имеет к нам, ведь мы не только не исполняем постановления Ветхого Завета, о большинстве из них мы и вовсе никогда не слышали и не услышим? Зачем нам эти слова апостола?

В качестве ответа нам стоит подумать вот о чём: а нет ли в нашей жизни того, с помощью чего мы надеемся обрести совершенство? К примеру, некоторые широко известные герои Достоевского думали, что совершенство придёт вместе с богатством, ну а некоторые наши современники полагают, что совершенство тела синоним совершенства человека. Подобного рода поисков совершенства вне Христа бесконечное множество, и крайне непросто ими не увлечься. Сегодня Церковь в очередной раз напоминает, что тратить время своей жизни на такой поиск категорически не стоит, она дана нам для того, чтобы стяжать полноту веры во Христа и в Нём обрести спасение.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов