— Дядя Андрей, взгляни на картину! Седовласый старец сидит у реки на фоне закатного неба. Голова его чуть запрокинута — то ли он смотрит вдаль, то ли погружён в размышления. На плечах чёрный плащ без рукавов, прихвачен фигурной застёжкой. Это какой-то сказочный персонаж?

— Нет, Паша! Это Константин Эдуардович Циолковский, основоположник космонавтики. Выдающийся российский ученый долгое время жил здесь, в Калуге, и в городе хранят память о нём. Ей служит и портрет, написанный художником Владимиром Любимовым. Важный экспонат музея изобразительных искусств, в котором мы с тобой находимся!

— Портрет был с натуры написан?

— Нет, Любимов создал его в 1977 году, на тот момент Циолковского уже больше сорока лет не было в живых. Владимир Петрович работал по карандашным эскизам, которые сделал в начале тридцатых годов двадцатого века.

— При встрече с учёным?

— Да! Любимов на тот момент был отчислен, как сын священника, из Ленинградского художественного института. Он вернулся в родную Калугу, где познакомился с Циолковским. Несколько набросков, которые он сделал с натуры, в дальнейшем стали основой для серии портретов.

— Циолковский похож на себя на портрете, что висит перед нами? Он и в самом деле выглядел как добрый волшебник из фэнтези?

— Сходство безусловное! И плащ-разлетайку учёный носил, и неординарность была ему свойственна. Жители Калуги считали его городским чудаком. И тому были причины!

— А какие, расскажи?

— Константин Эдуардович проводил различные испытания, которые и удивляли людей, и веселили, и пугали. Зимой он устанавливал на кресло парус и катался по льду Оки. Летом запускал в небо деревянного ястреба с привязанным к нему фонарём.

— А зачем Циолковский это делал? Детей развлекал?

— Вовсе нет! Изучал возможности для развития воздухоплавания, разрабатывал идеи, которые современникам казались фантастическими. Так, в 1887 году научное сообщество раскритиковало доклад Циолковского о создании управляемого металлического дирижабля. А спустя несколько лет немецкий офицер Фердинанд Цеппелин подхватил идею и создал первый аэростат.

— Циолковский переживал из-за этого?

— Наверное. Но, вместе с тем, продолжал заниматься наукой. Он на тот момент уже вынашивал идею освоения космоса. Что выглядело не только недостижимым, но и дерзким. Многие ошибочно считали богоборчеством стремление лететь к звёздам.

— А как сам Циолковский к религии относился?

— Он был верующим. В 1898 году Константин Эдуардович написал статью «Научные основания религии», в которой рассуждал о Боге, как о Первопричине мира.

— Теперь понятно, почему такой просветлённый взгляд у Циолковского на картине Владимира Любимова!

— Да, автор передал внутренний настрой Константина Эдуардовича. Художнику, как сыну священника, было важно показать ученого не богоборцем, а искателем, работающим во славу Божию!

Портрет Константина Циолковского кисти Владимира Любимова можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.

Все выпуски программы: Краски России

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

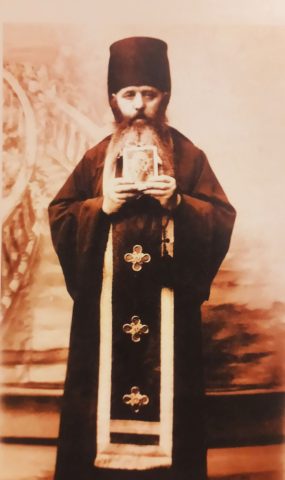

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди

19 февраля. «Смирение»

Фото: Diana Polekhina/Unsplash

Учит верующего человека добродетели смирения даже его тело, увы, подверженное многочисленным хворям и болезням. Не имей мы телесного состава, неизбежно погибли бы, как и демоны, из-за гордости, в вечном отчуждении от благодати Христовой. Промыслу Божиему свойственно и худые дела наши обращать к благим для нас последствиям — ведь многие телесные недуги имеют причиной наше собственное невоздержание. Невольно смиряясь в телесных болезнях, мы тянемся к Богу в молитве за помощью и облегчением, как чахлые растения — к источнику света и тепла. И это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды