Заглянем в самый конец военной повести ленинградского писателя и фронтовика Вадима Шефнера «Сестра печали», – написанной в шестидесятые годы прошлого века:

Заглянем в самый конец военной повести ленинградского писателя и фронтовика Вадима Шефнера «Сестра печали», – написанной в шестидесятые годы прошлого века:

«…Снаряд разорвался в самых дверях парадной. Из аптеки слышались крики и плач – туда втащили раненых. Женщина в синем платье, которая стояла справа от меня, пережидая обстрел, и мужчина в железнодорожной форме, который стоял от меня слева, неподвижно лежали на плитках пола.

Ко мне подошла дежурная и сказала, чтобы я шел в аптеку. Я не понял зачем. Потом увидел, что с рук у меня течет кровь. Это я исколотил их о дверь и о кружку для писем. С такими царапинами стыдно было идти на перевязку, когда тут же рядом лежат убитые и когда перевязывают раненых. Дождавшись отбоя, я пошел на свою линию, домой. Тетя Ыра обмыла мне руки кипяченой водой и смазала коллодием, потом дала выпить полстакана водки. Она ни о чем не стала меня расспрашивать, а мне не хотелось рассказывать, где это я искровенил руки».

Из повести Вадима Шефнера «Сестра печали» читал Андрей Медведев (проект «Аудиокнига своими руками»). Главный герой повести Шефнера, бывший детдомовец Толя по прозвищу Чухна, недавний рабочий фарфорового завода, разбил в отчаянии руки о дверь опустевшей квартиры своей возлюбленной Лёли, – такой же юной, как и он сам, погибшей во время одной из блокадных бомбежек. Она очень ждала этого Толю, пока он сражался на линии обороны в пригороде Ленинграда.

…Тетя же Ыра (как ее называла одна маленькая девочка по коммуналке, не умевшая выговаривать букву «и») – добрейшая и очень бедная соседка троих вчерашних детдомовцев, которых эта женщина любила и опекала. Ребята ее тоже любили, чуточку подтрунивая над тетиыриной религиозностью (как я теперь понимаю, чистой, «непросвященной» и почти детской). А взрослые общественники – это тогда называлось ЖАКтом – конечно же, боролись с убеждениями отсталой «гражданки», подсовывая ей антирелигиозные брошюры, которые она прочитывала с большим интересом, – ведь там непонятно разоблачались родные ее сердцу чудеса, а описания этих чудес ее очень волновали и укрепляли.

…Она всегда была неподалеку от них, неподалеку – и в тот уже давний день, когда четвертый бывший беспризорник из этой компании – Гриша Смолянинов – уходил добровольцем еще на финскую и ребята готовили ему прощальный вечер.

«В тот вечер тетя Ыра, сидя перед керосинкой, читала-почитывала одну такую книжечку. Взглянув на мои бутылки, она вдруг высказалась:

– Вот вы, молодежь, в Бога не верите, а Спаситель-то наш в Кане Галерейской воду в вино превратил, в магазин с авоськой не бегал. На свадьбе это дело было.

– Ну, у нас не свадьба, – ответил я. – У нас дело посерьезнее. Гришка на войну добровольцем идет.

– На войну? – Тетя Ыра встала с табуретки, встревоженно помешала ложкой в кастрюле, потом повернулась лицом к углу, где висел отпечатанный на жести плакат “Неосторожное обращение с примусом ведет к пожару”, и несколько раз перекрестилась.

– …Гришу мне жалко, он из вас четырех самый самостоятельный. Завтра за него свечку Николаю Чудотворцу поставлю…»

Гриша вернулся, и по возвращении умер от ран, но друзья еще успели навестить его в больнице. Тетя Ыра потом скажет, что Бог прибирает лучших.

Боже мой, эта милая верующая ленинградка, как я расслышал и тут же сверил по книге Шефнера, называет Галилейскую Кану – «Галерейской», – но ведь и то сказать: где же ей было раздобыть в те годы Евангелие?..

Вообще-то я вот о чем.

…И за них, когда-то воевавших наших дедов и прадедов, – в годы войны в большинстве своём юных и безбожных, так не узнавших многих радостей мирной жизни – изо дня в день молились вот такие русские женщины, родные и не родные, и живые и давно отошедшие к Господу.

Молились неустанно, всей силою своих бессмертных душ.

И за нас ведь, друзья, за обратившихся в детстве и в зрелые годы, за не пришедших покуда к Богу (а может, так и не сумеющих придти в этой нашей земной жизни) – кто-то сейчас, в эту самую минуту, горячо молится.

…О них, за нас, грешных, молящихся, тех, что сейчас рядом с нами, и – тех, кто были до нас (и знают о нас лучше, чем мы сами знаем о себе), – подумалось мне, перечитывая великую книгу литератора-фронтовика, собравшего в личности главного героя своей «Сестры-печали» черты нескольких своих друзей, таких же детдомовцев, каким и он был когда-то.

Псалом 106. Богослужебные чтения

Во всём следует соблюдать меру. Особенно в радости. Чтобы не потерять чувства реальности и не споткнуться в самый неподходящий момент. Доказательством тому является и личный опыт человека, и исторический опыт отдельных народов. О чём и говорится в псалме 106-м, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 106.

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!

2 Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,

3 И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.

4 Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населённого города;

5 Терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.

6 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,

7 И повёл их прямым путём, чтобы они шли к населённому городу.

8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:

9 Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.

10 Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;

11 Ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.

12 Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.

13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

14 Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.

15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:

16 Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.

17 Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;

18 От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.

19 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

20 Послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.

21 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!

22 Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!

23 Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,

24 Видят дела Господа и чудеса Его в пучине:

25 Он речёт, — и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:

26 Восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;

27 Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.

28 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.

29 Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.

30 И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.

31 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!

32 Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!

33 Он превращает реки в пустыню и источники вод — в сушу,

34 Землю плодородную — в солончатую, за нечестие живущих на ней.

35 Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую — в источники вод;

36 И поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;

37 Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.

38 Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.

39 Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, —

40 Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.

41 Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.

42 Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.

43 Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 106-й был написан неизвестным автором вскоре после возвращения древних евреев из Вавилонского плена — длившейся почти 70 лет депортации иудеев на территорию Вавилонского царства (современного Ирака). Пленение народа иудейского произошло в шестом веке до Рождества Христова и нанесло огромный удар по религиозному сознанию евреев. Они вдруг поняли, насколько неправильно, с духовной точки зрения, жили. Иудеи покаялись, стали жить благочестиво и, наконец, обрели свободу.

Прозвучавший псалом горечь несвободы описывает предельно красочно: «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего». О принесённом покаянии псалом тоже говорит ярко, пронзительно: «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их».

Вавилонский плен завершился. Наступило время возвращения домой. Но тут случилась другая беда. Вернувшись на родину, ветхозаветные евреи впали в эйфорию. И совершенно забыли про Бога и Его помощь. И прозвучавший псалом служит тому некоторым доказательством. Нет. Здесь, конечно, Господь упоминается, Ему адресуется благодарность. Но проявляет себя в прозвучавшем тексте и некоторая горделивость — в отношении враждебных народов. И самое главное — в тексте псалма ни слова не говорится о храме Божием в Иерусалиме.

Ветхозаветная вера концентрировалась вокруг единственного храма, где совершалось богослужение в честь Бога единого. Так вот. Древние евреи, вернувшись в историческую Палестину по окончании Вавилонского плена, первым делом стали заботиться о хлебе материальном. И совершенно забыли про то, что надо бы восстановить храм Божий, начать вновь молиться, находить укрепление и вдохновение в общении с Господом.

В общем, иудеи не соблюдали меру в своей земной радости. Эта радость (безусловно, сильная, искренняя) затмила собой радость духовную. И автор псалма ближе к концу своего произведения как будто нечто такое чувствует. Он, в частности, пишет: «Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».

Опыт ветхозаветных иудеев пусть научит нас избегать различного рода крайностей. Будем знать меру и в сожалении, и в радости, чтобы не терять нам чувства реальности, но идти исключительно выверенным, царским путём, который Господу угоден и который ведёт и отдельно взятого человека, и целый народ к светлой реальности Царства Божия.

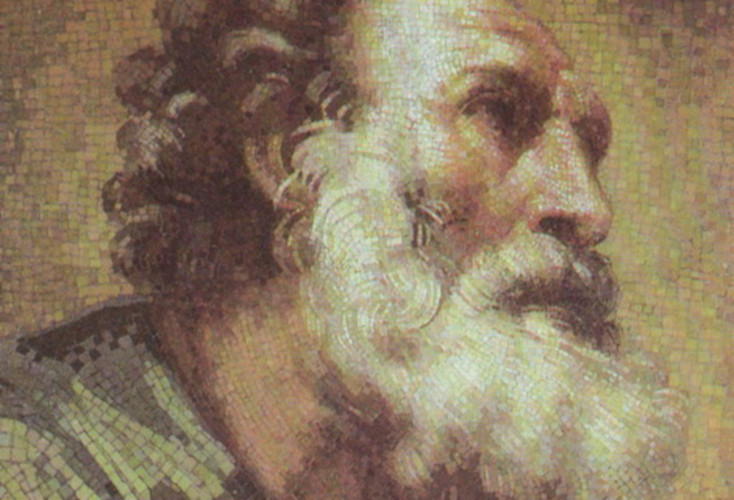

Первое соборное послание святого апостола Петра

Апостол Пётр

1 Пет., 62 зач., IV, 12 - V, 5.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Признаём мы этого или нет, но все мы несём на себе отпечаток современной нам эпохи. В той или иной степени, конечно. Но всё же. Что является отличительной чертой современности? Индивидуализация. Одиночество, независимость, действия без оглядки на окружение воспринимаются сегодня как норма. И в ряде случаев, конечно, является неверным подходом. О том, в частности, рассуждает апостол Пётр в отрывке из 4-й и 5-й глав своего первого послания, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.

Глава 4.

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.

15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое;

16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.

17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?

18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?

19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.

Глава 5.

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:

2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Услышанный нами текст был написан в эпоху гонений, которым подвергалась древняя Церковь. Об этом можно судить по выражению «огненное искушение», которое использует апостол Пётр. Христиан распинали, отдавали на растерзание диким зверям, сжигали заживо. Всё потому, что они отказывались соблюдать культ обожествлённого императора, считая достойным поклонения исключительно истинного единого Бога, прославляемого в Троице Божественных Лиц — Отца, Сына и Духа Святого.

Христиане, при этом, не были какими-то революционерами, не собирались рушить основания государства. Они просто честно говорили, что человек (даже если он надел на себя корону) — это всего лишь человек, а не Господь Бог. Потому не нужно никого обманывать. Законы нужно соблюдать, а вот творить из людей идолов не стоит. Но Римская империя считала иначе, потому и устраивала гонения на последователей Христа. В том числе, и Его апостолов.

Автор прозвучавших строк — апостол Пётр — был, в конце концов, схвачен и казнён язычниками. Петра распяли вниз головой. Святой на момент написания послания, прекрасно знал, что ждёт его в будущем, но не унывал. И читателей своих призывает к радости. Он, например, пишет: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас». При этом, апостол проявляет глубокую мудрость и подчёркивает, что не все страдания одинаковы. Если человек подвергается гонениям за веру во Христа — это одно. А если христианин нарушил закон, что-то украв, кого-то убив, и его подвергают наказанию, то тут мы имеем дело с совершенно иным случаем.

Такое страдание не только Богу не угодно, но что хуже — позорит Церковь. Потому Пётр и пишет: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Речь не идёт напрямую о какой-то коллективной ответственности. Апостол стремится всего лишь показать, что каждый христианин (понимает он это или нет) есть витрина Церкви для своего ближайшего окружения. По поведению данного человека знакомые с ним люди судят, каково христианство, что представляет собой Евангелие Христово. Потому нельзя быть христианином исключительно по праздникам, в пространстве храма. Учеником Спасителя следует быть всегда и везде: дома, на работе, в магазине, в транспорте. От веры отпуска не бывает.

Обращается в прозвучавшем отрывке апостол и к пастырям Церкви. На них лежит ещё большая ответственность. Если по мирянам судят о вере Христовой, то чего уж говорить про священнослужителей. Как известно — каков поп, таков и приход! Потому апостол и призывает пастырей к следующему идеалу: «(Служите) охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим». Пастырь, таким образом, призван приводить людей не к себе, но ко Христу. И никто не имеет права Христа собой заслонять, занимать собой Его место. Ведь тем самым этот человек собственными руками разрушит свою жизнь, ведь Господь гордым противится и только по-настоящему смиренным даёт благодать.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Византия от Юстиниана до иконоборчества». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.

Разговор шел о том, как менялось положение христианской Церкви в Восточной Римской империи после эпохи императора Юстиниана и как развивалась история Византии в разные века от Юстиниана до кризиса VII века и периода иконоборчества.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.

Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026)

Вторая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от Константина Великого до императора Юстиниана (эфир 27.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер