Режиссер Глеб Панфилов дебютировал в 1967 году кинокартиной «В огне брода нет» — это нестандартный портрет гражданской войны. К тому времени роман Александра Солженицына — «В круге первом», посвящённый спецтюрьме — «шарашке», где работали репрессированные советские инженеры, уже был изъят на обыске сотрудниками КГБ.

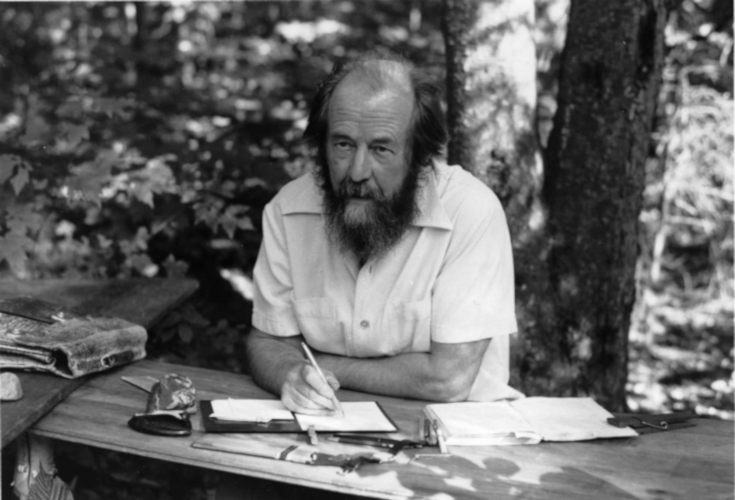

Сорок лет спустя, в 2006-м, Панфилов снял по роману и солженицынскому сценарию, десятисерийный фильм «В круге первом». Писатель участвовал в подборе актёров и записал для фильма фрагменты своего авторского чтения.

В восьмой серии картины, на фоне ведущего под одеялом свои тайные записи заключённого Нержина (роль Евгения Миронова), — звучит голос его великого прототипа. Кстати, и почерк Нержина, появляющийся иногда в кадре — это рука Александра Исаевича.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами, и обладали невесомыми мыслями. Они не обладали счастьем, и потому не испытывали тревоги его потерять. Плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. ...Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни здесь принадлежали только друзьям. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка. Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

В предыдущей серии, на тюремном дне рождения, Глеб Нержин ещё поднимает заздравную жестяную кружку именно за эту дружбу, за лицейское свободное братство, недоступное на воле — если не считать, как верно заметит другой заключённый Рубин — блаженной поры детства.

— Вот мне тридцать один год. За это время жизнь меня и баловала, низвергала, — но я клянусь вам, я никогда в жизни не забуду того истинного величия человека, которое я узнал в тюрьме. И я горжусь, что сегодня здесь, на мой скромный юбилей, собралось такое отобранное общество. Давайте выпьем за дружбу, расцветающую в тюремных склепах.

Напоминать содержание большого романа и многосерийной кинокартины «В круге первом» я не буду. Напомню лишь себе и слушателю о прекрасном актёрском ансамбле, собранном режиссером Глебом Панфиловым. Тут много легендарных и набирающих популярность имён. Отдельно поклонюсь памяти народного артиста Михаила Кононова (помните учителя в «Большой перемене»?), — для которого гениально исполненная роль дворника Спиридона Данилыча оказалась последней...

Интересно, что в фильме (роль писателя Галахова) снялся драматург, режиссер и литератор Евгений Гришковец, в другом эпизоде можно заметить театроведа, педагога и критика Бориса Любимова...

Ну и, конечно, не удержусь вспомнить, что Солженицын ввёл в сценарий эпизод, которого не было и не могло быть в книге. Это — мировоззренческий спор христианского философа, инженера Сологдина и несгибаемого марксиста Рубина, начавшийся в тюремном туалете, неожиданно продолжающийся на набережной Москвы-реки 2000-х годов и завершающийся снова в стенах уборной.

В этом эпизоде — вся соль, боль и драма нашего времени, вот так я думаю.

— Что с тобой?

— Ничего не понимаю. Только что видел Кремль: на одних башнях — орлы двуглавые, на других — звёзды. Ты видел — автомобили какие-то странные, не наши — несутся с бешеной скоростью?...

— Что с тобой? Ты бредишь, марксист...

Сериал Глеба Панфилова «В круге первым» оказался редким для этого жанра (в отечественном кино уж точно), конгениальным экранизированному сочинению — творением. И не забудем: одной из последних прижизненных встреч Александра Солженицына — со своим читателем и своим народом — в том числе и посредством живого голоса.

— А жаль, друзья, что мы не выпили за наш народ... Народ — это не просто все, говорящие на нашем языке...

— ...но и говорящие на вашем (все смеются)

— ...народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ. А — по душе. Душу же выковывает себе каждый сам, год от году. Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то — крупицей своего народа.

«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема