В сентябре 1941 года гитлеровские части, наступавшие на Ленинград, заняли станцию Вырица. Вскоре немцам донесли, что в поселке есть некий полуживой старик-ясновидящий, очень почитаемый русскими. Несколько немецких офицеров в сопровождении переводчика вошли в дом, где увидели изможденного старца.

В сентябре 1941 года гитлеровские части, наступавшие на Ленинград, заняли станцию Вырица. Вскоре немцам донесли, что в поселке есть некий полуживой старик-ясновидящий, очень почитаемый русскими. Несколько немецких офицеров в сопровождении переводчика вошли в дом, где увидели изможденного старца.

Немецкий капитан переводчику:

— Спроси его, скоро ли наши войска пройдут победным маршем по Дворцовой площади?

Переводчик старцу:

— Господин офицер спрашивают скоро ли войска великой Германии пройдут победным маршем по Дворцовой площади?

Старец:

— Этого никогда не будет!

Немецкий капитан::

— Вы уверены?!

Старец:

— А еще скажу я, что смерть к Вам придет под Варшавой в 1944 году.

Предсказание старца Серафима Вырицкого сбылось. Как сбылись и другие его пророчества, сделанные им в самую тяжелую для России пору: от лихолетья революции 17-го года до всенародного испытания Великой Отечественной...

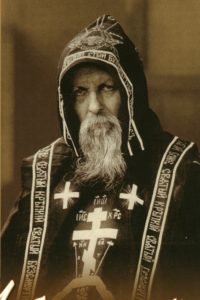

В миру великого святого звали Василием Муравьевым. Родился он в крестьянской семье, в Ярославской губернии. С детства мальчик мечтал посвятить себя Богу, но по благословению монаха-схимника, Василий Николаевич сначала принял на себя тяготы мирского пути: стал коммерсантом-благотворителем, женился, воспитал детей. Путь к монашеству занял у него сорок лет.

Начав с самых низов, Василий Муравьев уже в 26 лет открыл контору по торговле пушниной. Это были времена расцвета российского купечества: сам Генри Форд призывал тогда учиться вести бизнес у русских. Став одним из крупнейших поставщиков меха в Европу, Василий Николаевич щедро одаривал монастыри, храмы, богадельни и больницы. В его успешной богатой семье всегда соблюдался самый строгий устав православной жизни.

Когда грянула Октябрьская революция, Василий Муравьев сделал невероятно странный поступок для своего времени: он не перевел бизнес за границу, как это делали другие, а пожертвовал весь капитал монастырям и принял постриг. Вслед за ним ушла в монахини и его супруга Ольга Ивановна.

Имя Серафим – в честь преподобного Серафима Саровского – Василий Муравьев получил, когда принял великую схиму – в 1926-м – в годы жесточайших гонений на церковь. Тогда среди православного люда пронеслась весть, что появился новый великий молитвенник и печальник земли Русской. За духовным окормлением потянулись к нему и священники, и монахи, и миряне, среди которых были ученые, врачи, деятели культуры. Знаменитый академик Павлов, отец современной физиологии, часто приходил к иеросхимонаху Серафиму на исповедь и беседы.

В конце 20-х годов у старца Серафима проявился дар исцеления. Однажды к нему привели женщину, которая никак не могла войти в храм: ее трясло так, что она даже не могла поднять руку для крестного знамения.

До конца своих дней старец Серафим помогал больным. По его молитвам люди исцелялись даже от слепоты и умственных помешательств, о чем сохранилось множество свидетельств.

Осенью 1941- го немцы заняли Вырицу, где жил Серафим. С этого времени старец стал с ещё большим усердием молиться о спасении России. В течение тысячи дней, на протяжении всей войны, он простаивал многие часы на камне, подобно преподобному Серафиму Саровскому. Об этом сохранились воспоминания его внука:

«В саду, за домом выступал из земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и возносил ко Господу свои прошения отец Серафим. На яблоньке укреплялась икона, а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу... Чего ему это стоило! Видимо, Сам Господь помогал ему, но без слез на все это смотреть было невозможно. Неоднократно умоляли мы его оставить этот подвиг — ведь можно было молиться и в келии, но в этом случае он был беспощаден и к себе, и к нам».

3 апреля 1949 года со словами: «Спаси, Господи, и помилуй весь мир», - Серафим Вырицкий перешёл в жизнь вечную. Во время отпевания одним из четырех воспитанников духовных школ, удостоившихся стоять у гроба великого старца, был Алексей Ридигер – будущий Святейший Патриарх Алексий II.

А спустя полвека, в 2000 году, старец Серафим Вырицкий был причислен к лику святых.

«Не нужно просить у Бога ничего, кроме исполнения воли Всевышнего, ибо Господь сам знает, что ниспослать нам».

Мальской Спасо-Рождественский монастырь, Псковская область

В Псковской области, в двадцати километрах южнее города Печоры, есть небольшая деревенька Малы. Здесь, на берегу Мальского озера, в пятнадцатом веке поселился отшельником преподобный Онуфрий Псковский. Примеру подвижника последовали и другие иноки, также искавшие молитвенного сосредоточения. Образовалась монашеская община, которую стали называть Онуфриевой пустынью.

Во второй половине шестнадцатого века насельники построили на берегу Мальского озера каменный храм в честь Рождества Христова с отдельно стоящей звонницей. В 1581 году эту церковь разграбили войска польского короля Стефана Батория. Захватчики не смогли войти в расположенный неподалёку богатый Псково-Печерский монастырь, окружённый каменной стеной, и выместили злобу на маленькой беззащитной обители. Польские солдаты не только разорили церковь, но и убили всех монахов.

Почти столетие Мальской Спасо-Рождественский монастырь пребывал в запустении, а в 1675 году здесь вновь зазвучала молитва. Об этом свидетельствует надпись на колоколе, уцелевшем до наших дней. Его отлили специально для восстановленной звонницы.

В начале восемнадцатого века, во время Северной войны, Онуфриеву пустынь разорили шведы. В 1730 году по воле императрицы Анны Иоанновны обитель попытались возродить. На царские пожертвования отреставрировали Рождественский храм и колокольню. Но былой славы монастырь уже не стяжал, и при Екатерине Второй его упразднили. Рождественская церковь стала приходской. Здесь молились жители деревни Малы и ещё двух соседних селений.

В конце девятнадцатого века храм прославился благодаря местному крестьянину Матвею Кондратьеву. Из-за болезни он оказался прикован к постели, но со смирением переносил испытание. Непрестанно молился и получил от Бога дар прозорливости. К праведнику за духовными советами обращались верующие, многие из которых приезжали издалека. Все пожертвования паломников Матвей тратил на содержание церкви Рождества Христова. На эти средства в 1902 году к древнему зданию пристроили придел во имя преподобного Онуфрия.

После революции 1917 года Рождественская церковь осталась действующей и даже чудом уцелела во время фашистской оккупации в 1944 году. Немцы заминировали храм, но взорвать не успели. После Великой Отечественной войны приход в деревне Малы возглавил священник Михаил Беллавин. Он был внучатым племянником патриарха Тихона, возглавлявшего Русскую церковь в первые годы советской власти. Отец Михаил преставился ко Господу в 1988 году и был похоронен на кладбище при храме.

Сейчас за его могилой ухаживают жители села Малы и монахи Псково-Печерского монастыря. В 2000 году Рождественский храм приписали к этой обители. Монашеское поселение, основанное преподобным Онуфрием на берегу Мальского озера в пятнадцатом веке, возродилось в двадцать первом столетии!

Все выпуски программы ПроСтранствия

Новая страница

Фото: Rajesh S Balouria / Pexels

Аккуратная шапочка из пузырьков над кофейной туркой сигналит, что кофе готов. Тот же ароматный напиток, что и всегда, но как будто даже он сегодня немного иной. Вчера был последний рабочий день на прежнем месте. В голове крутится мысль, что надо забрать трудовую книжку. Решаю, что лучше сделать это сегодня с самого утра. Испытываю смешанные чувства. Понимаю, что решение правильное, для профессионального роста нужно двигаться дальше. Но взвешенный выбор не облегчает тревоги перед будущим. Позади знакомая твёрдая почва, впереди — относительная неизвестность. Как всё сложится?

Знакомая до мелочей дорога занимает чуть больше времени, чем обычно. Иду не спеша, будто прощаюсь с маршрутом. Привычным движением толкаю стеклянную дверь проходной. Пока сижу в кабинете отдела кадров и жду, что поставят печать в документ, рассматриваю пространство вокруг. Глаза скользят по письменному столу, стеллажу с папками, распечатками с номерами телефонов служб на стене. Внимание привлекает беспечное чириканье птиц, что доносится через приоткрытое окно. В голове всплывают евангельские строки: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?».

Эти слова наполняют сердце спокойствием и уверенностью. Зачем тревожусь? С Божьей помощью всё получится! Впереди новая страница жизни.

Текст Екатерина Миловидова читает Алёна Сергеева

Все выпуски программы Утро в прозе

23 февраля. О важности соблюдения постов христианами

Сегодня 23 февраля. Первый день Великого поста.

О важности соблюдения постов христианами — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Святитель Иоанн Златоуст замечает, что Великий Пост составляет десятую часть от всего года. Действительно, семь недель по семь дней — это сорок девять. Вычтем из этого субботы и воскресенья, в которые нет коленопреклонений и строгого поста, — это четырнадцать дней, остаётся тридцать пять. Теперь добавим Великую Субботу, в которую мы строго постимся, ибо вспоминаем Христа во гробе, и ещё половину благословенной ночи, в которую воскрес Спаситель. Получается тридцать шесть с половиной дней.

Как в древности люди приносили Богу десятину от своих имений, так и мы приносим пост, словно десятину от всего прожитого года. Если не отдадим эту десятину, живя в благочестии, то как тогда получим от Господа прощение грехов? Ведь грех вошёл в мир через преступление закона, данного Адаму. Не сохранив чистоты поста, который заповедал Бог, Адам принял телесную смерть.

Поэтому пост, который нам надо провести в чистоте тела и духа, позволяет, по слову Златоуста, избежать духовной смерти, вечной муки. А настроиться на духовный лад поможет нам умилительный канон Андрея Критского, в котором есть всё для врачевания души. Не пропустим этого замечательного чтения, вводящего нас в познание себя.

Все выпуски программы Актуальная тема