Видеть свои грехи — необходимое условие нормальной духовной жизни христианина. Но, если кто-то думает, будто это легкое и необременительное дело, он глубоко ошибается. Самый подходящий инструмент для того, чтобы убедиться в этом — заповеди Евангелия. По сути своей они являются не чем иным, как свойствами духовно-здорового человека. Попробуй жить по ним хотя бы один день, внимательно наблюдая за движениями своей души, и сразу же станет понятно, соответствуешь ты этой норме или не очень.

Попробуй не обижаться, когда тебе говорят гадости. Не поддаваться на лесть. Не гордиться, когда тебя хвалят. Не завидовать. Не смотреть с вожделением на людей другого пола. Попытайся ни с кем не спорить, не доказывать свое, просто и доброжелательно принимая каждого человека. Попробуй за этот «контрольный» день не сказать ни одного плохого слова. Ни разу не подумать о ком-нибудь плохо.

Результат будет весьма показательным. Наше поврежденное грехом естество сразу же начнет топорщиться, сопротивляться и попытается любым способом улизнуть от исполнения заповедей, даже когда мы вполне осознанно решили по ним жить. Вот тут-то у человека и открывается дар видения своих грехов. Лишь на сияющем фоне заповедей Евангелия становятся видны пятна греховной черноты, которые, словно кариес, разъедают душу человека.

«Умеете ли вы играть на скрипке?» — «Не знаю, ни разу не пробовал».

Недалекий персонаж этой шутки блестяще вывел формулу, объясняющую, почему мы не видим своих грехов. Грех — это нарушение заповеди. Но чтобы увидеть нарушение, нужно как минимум попробовать исполнить саму заповедь. Ни разу не бравший в руки скрипку чудак не видит, что он абсолютно не умеет на ней играть. Не старающийся жить по заповедям — не видит своих грехов.

Человеку свойственно фантазировать на различные темы. В мечтах можно считать себя крутым бойцом, талантливым артистом, гениальным художником. Или, например, — христианином. Не так уж важно, кем мы сами себя считаем. Подлинное наше содержание выявляется лишь в реальных делах. Боец — покажи себя в спарринге, артист — добро пожаловать на сцену, художник — вот тебе кисть, холст. И сразу же станет понятно, кто есть кто.

Не в том ли корень проблемы, что и христианство наше зачастую оказывается таким вот «чисто теоретическим», существующим исключительно внутри наших представлений о самих себе? И никак (ну, или почти никак) не выраженным в нашей деятельности. Христианские реальные дела — это исполнение заповедей. Которые, к слову сказать, тоже — дар Божий людям. Лишь приняв заповеди, решившись жить по ним всерьез, можно получить и другой удивительный дар — видение своих грехов. А чтобы яснее было, с чего именно здесь следует начинать, вот прекрасное практическое наставление святителя Игнатия (Брянчанинова):

«Кто отказался от осуждения ближних, помысел того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних».

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

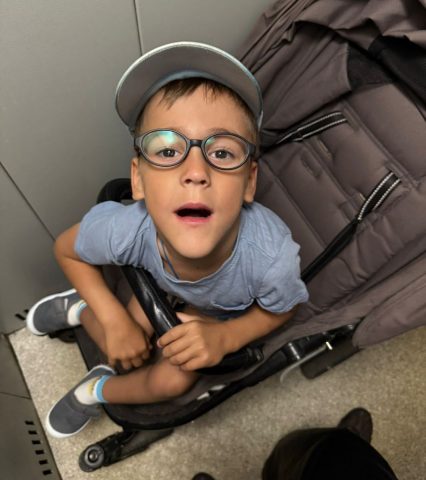

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер