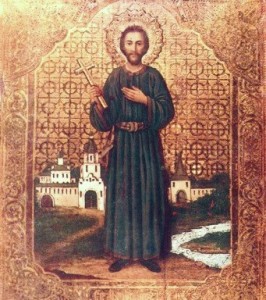

Мученик Иоанн Казанский жил на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков. Он был уроженцем Нижнего Новгорода. Однажды войско Казанского ханства напало на город и увело пленных. В их числе был и молодой юноша Иван. После раздела добычи он достался ханскому родственнику Алей-Шнуру. Днем Иоанн честно служил своему господину, а ночами молился. Ордынец решил обратить своего невольника в ислам, но Иоанн не подчинился. Его привели зимой на кладбище, изранили мечами и оставили в снегу. Очнувшись ночью, Иоанн добрался до русского посольства. Ему позвали священника, мученик причастился, а наутро скончался. К лику святых мученик Иоанн Казанский был причислен в тысяча пятьсот девяносто втором году по инициативе первого митрополита Казанского, будущего Патриарха Московского и всея Руси Гермогена.

30 декабря. О Новом завете Бога и человека

В 9-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о ветхозаветной скинии: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего».

О Новом завете Бога и человека — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О важности сохранения брака

В 10-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа о незыблемости супружеских уз: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

О важности сохранения брака — священник Александр Ермолин.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О творчестве Джозефа Киплинга

Сегодня 30 декабря. В этот день в 1865 году родился английский писатель, лауреат Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема