Немного известно из Библии о праматери Рахи́ли, жене ветхозаветного патриарха Иакова. Она родила Иакову двух сыновей и умерла в молодости. Но имя этой женщины, жившей тысячи лет назад, стало символом любви и красоты.

Сегодня мы говорим о праматери Рахили и стихотворении Анны Ахматовой «Рахиль».

После того, как Иаков, внук Авраама, хитростью получил отцовское благословение и право первородства, ему пришлось бежать из дома от гнева старшего брата Исава.

Долго блуждал он по безлюдным местам, пока не добрался до большого селения в долине Тигра и Ефрата, вокруг которого были богатые пастбища. Возле колодца, куда стада пригоняли для водопоя, Иаков встретил юную девушку по имени Рахиль и помог ей напоить овец. В ходе разговора он узнал, что она - дочь Лавана, родного дяди Иакова.

Рахиль побежала домой рассказать отцу о встрече возле колодца. Лаван с родственным радушием в свой дом племянника, сына своей сестры Ревекки. Иаков стал служить Лавану, и тот, заметив его усердие, решил ему назначить плату за труды.

Иакову приглянулась Рахиль, он сказал, что готов семь лет работать на Лавана, чтобы по истечении строка тот отдал ему дочь в жены.

Как говорится в Библии, эти семь лет показались Иакову за «несколько дней, потому что он любил» Рахиль.

В стихотворении Анны Ахматовой «Рахиль» описан ход событий, предшествующий супружеству Иакова и Рахили.

Анна Ахматова:

И встретил Иаков в долине Рахиль,

Он ей поклонился, как странник бездомный.

Стада подымали горячую пыль,

Источник был камнем завален огромным.

Он камень своею рукой отвалил

И чистой водою овец напоил.

Но стало в груди его сердце грустить.

Болеть, как открытая рана,

И он согласился за деву служить

Семь лет пастухом у Лавана.

Рахиль! Для того, кто во власти твоей,

Семь лет - словно семь ослепительных дней.

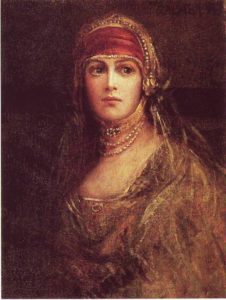

У Лавана было две дочери, из которых старшая, Лия, как сказано в Ветхом Завете, «была слаба глазами, а другая Рахиль была красива станом и красива лицом».

Когда же настало время свадьбы Иакова, Лаван воспользовался восточным обычаем, по которому невесту в день заключения брака плотно закутывают в покрывала, и обманул племянника. Вместо Рахили он привел в брачные покои Лию, позже оправдываясь тем, что по местным обычаям младшую дочь не отдают замуж прежде старшей.

Анна Ахматова:

Но много премудр сребролюбец Лаван,

И жалость ему незнакома.

Он думает: каждый простится обман

Во славу Лаванова дома.

И Лию незрячую твёрдой рукой

Приводит к Иакову в брачный покой.

Течёт над пустыней высокая ночь,

Роняет прохладные росы,

И стонет Лаванова младшая дочь,

Терзая пушистые косы.

Лаван предложил племяннику еще семь лет проработать за Рахиль – и Иаков согласился. В обычаях того времени было многожёнство, и Иаков вернулся на родину с двумя женами: с Лией и Рахилью.

Рахиль долго была бездетной, а потом родила Иакову двух сыновей: Иосифа и Вениамина. Из Библии мы знаем, что до конца своих дней Иаков оплакивал прекрасную Рахиль, которая умерла после родов Вениамина, а в стихотворении Ахматовой – она даже ему снится по ночам…

Анна Ахматова:

И снится Иакову сладостный час:

Прозрачный источник долины,

Весёлые взоры Рахилиных глаз

И голос её голубиный:

Иаков, не ты ли меня целовал

И чёрной голубкой своей называл.

Стихотворение «Рахиль» Анна Ахматова написала в 1921 году.

В России голод, разруха, гражданская война, и вдруг – библейская история об отношениях Иакова и Рахили, как напоминание о том, что в мире всё преходяще, кроме любви.

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.

Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема