Фото: PxHere

Лучшими войсками российской армии долгое время считались гусарские полки. О подвигах бравых и отважных гусар слагали стихи, песни и романы, снимали кино. Однако не менее, чем художественные произведения о гусарах, интересен исторический взгляд на возникновение гусарства в России.

Родиной гусар считается Венгрия — именно там в XV-м веке появились первые подразделения лёгкой кавалерии, которая выполняла функции, схожие с деятельностью современного спецназа. Гусары устраивали разведывательные рейды, проводили спецоперации в тылу врага. По одной из версий, слово «гусар» происходит от венгерского числительного «гус», что означает «двадцать», поскольку в гусарские подразделения брали каждого 20-го дворянина. Некоторые же исследователи считают, что корень названия следует искать в латинском слове «курсус», которое переводится как «набег». Так или иначе, гусары считались одной из самых грозных сил европейских армий.

По западному примеру, гусарские «шкадроны» появились и на Руси. Это произошло в годы правления царя Михаила Фёдоровича, которое пришлось на первую половину XVII-го столетия. Гусарские формирования русской армии входили в число так называемых «полков иноземного строя», поскольку набирались из наёмников-иностранцев, преимущественно — немцев и поляков. Первые гусары храбро проявили себя в таких важных кампаниях, как, например, Смоленская война. В мае 1654-го года царь Алексей Михайлович провёл торжественный парад Государева полка. В нём приняли участие и гусары. Свидетели этого события оставили красочное описание прохода гусарских подразделений: «Полковник Рыльский вёл тысячу гусар, обмундированных по польскому образцу, с барабанами и свирелями».

В годы правления Петра Великого гусарские полки были упразднены. И только в 1723-м году, после Персидского похода первого русского императора, гусары вновь вернулись в состав русской армии. Полки по-прежнему набирались из иностранцев — сербов, венгров, молдаван. При Петре Первом был создан и Грузинский гусарский полк, в который вошли грузинские князья-переселенцы. Лишь ко второй половине XVIII-го столетия, при Екатерине Второй, в гусарские подразделения стали набирать русских воинов. За время своего существования в России — вплоть до революции и Гражданской войны — гусары принимали участие во всех ключевых кампаниях. Особенной самоотверженностью и отвагой, как известно, отличились эти армейские подразделения в Отечественную войну 1812-го года. Интересно, что именно из гусар вышли многие наши писатели и поэты — например, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов.

С развитием и совершенствованием оружия необходимость в лёгкой кавалерии постепенно сошла на нет. В 1882-м году Александр III упразднил все гусарские полки, за исключением Первого Лейб-гвардейского, который продолжил выполнять свои охранные и парадные функции. Интересно, что уже в ХХ-м веке гусарские подразделения, как продолжение старых русских воинских традиций, восстановил последний русский император Николай II. И хотя в современной Российской армии гусар уже нет, пример этих храбрых воинов прошлого по-прежнему вдохновляет русских солдат.

Все выпуски программы Открываем историю

- Русский промысел — золотное шитьё

- Русское подворье Святителя Николая в Бари

- Первая детская больница в Москве

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

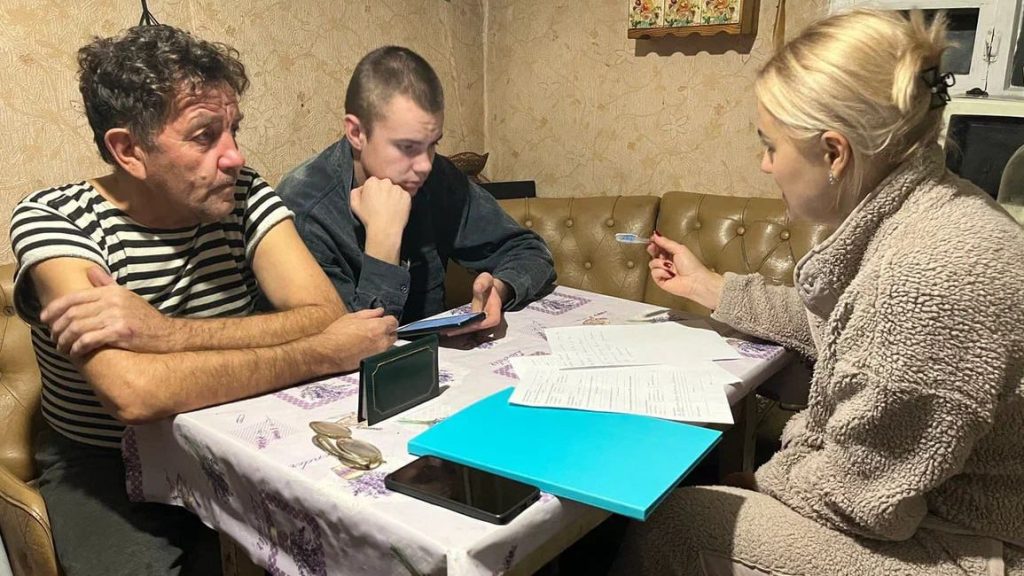

Поможем дедушке, который один воспитывает четверых внуков

Юрию Ивановичу 63 года. Полгода назад ему пришлось принять непростое, но «единственно возможное», как он сам говорит, решение. После смерти 37-летней дочери мужчина воспитывает четверых внуков один.

Старшему Сергею 22 года. Он учится на повара. У молодого человека дефект речи, из-за которого он стесняется общаться и ведёт замкнутый образ жизни. Остальные трое ребят — школьники. Пятнадцатилетний Олег любит футбол, тринадцатилетней Карине нравится рисовать картины по номерам. Ещё она увлекается рукоделием и посещает секцию волейбола. Младшему Валере всего девять.

Большая и дружная семья живёт в доме с двумя комнатами и кухней. Поскольку газа нет, дедушке с внуками приходится обходиться печным отоплением. В доме нет и горячей воды, а ветхая проводка опасна и требует замены. Холодильник почти вышел из строя. Готовит семья на печи и старой электроплите.

Но Юрию Ивановичу некогда унывать, ведь на нём школьные хлопоты, быт и переживания детей. А ещё проблемы с собственным здоровьем.

Сейчас семье необходима помощь с оформлением документов и детских пособий. И детям, и Юрию Ивановичу требуется психологическая поддержка. Ребятам нужно помочь пережить потерю мамы, а дедушке — научиться находить общий язык с подростками. А ещё семья нуждается в простых, но жизненно важных вещах для быта: холодильник, бойлер, постельное бельё, школьные принадлежности.

Помочь «многодетному дедушке» и его внукам можно на сайте фонда «Ясное дело».

«Византия от Константина до Юстиниана». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.

Разговор шел о том, как при императоре Константине Великом христианство обрело официальный статус и как формировались первые церковные институты. Кроме того, мы говорили о том, как развивалась Восточная Римская империя в разные века от правления Константина Великого до императора Юстиниана и как при этом существовала христианская Церковь.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.

Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Женщины в Библии». Священник Алексей Котельников

Гостем программы «Светлый вечер» был руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии священник Алексей Котельников.

Разговор шел о женщинах в Библии, кому из них и почему уделяется особое внимание в Ветхом и Новом Заветах. Какая роль отводится женщинам в библейском повествовании, кто и какое влияние оказал на ход Священной истории. Как показана вера женщин и их отношения с Богом. Как объяснить, почему в Священном Писании присутствуют образы не только праведниц, но и грешниц.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Светлый вечер