Неприхотливые масличные деревья с незапамятных времен густыми зелеными волнами стекали по юго-восточному склону Елеонской горы возле селения под названием Вифания. Здесь в тени олив стоял дом, принадлежавший Лазарю и двум его сёстрам — Марии и Марфе. Они рано осиротели и привыкли находить опору друг в друге и в Боге. Унаследовав от родителей огромное состояние, Лазарь, Мария и Марфа щедро делились с теми, кто нуждался. Паломники, держащие путь в Иерусалимский храм, знали, что в доме Лазаря всегда найдут ночлег и угощение. Обретали приют в гостеприимном семействе и странствующие проповедники, коих немало было в Израиле в дни римского господства.

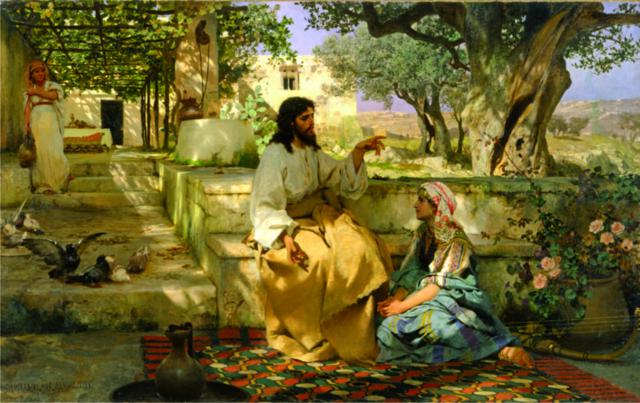

В бесконечном потоке путников Лазарь и его сёстры выделяли Человека по имени Иисус. Младшая, Мария, замирала, когда слышала Его проповедь, столь непохожую на речи всех прочих мудрецов Израиля. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — эти слова звучали в сердце девушки радостной песнью о Боге, и казалось, что больше нечего желать на земле.

Старшая сестра, Марфа, старалась угодить дорогому гостю — чистила дом до блеска и готовила лучшие блюда. Иисус приходил с учениками, и хозяйка хлопотала, чтобы каждый был сыт. Она весь день проводила в заботах, но как будто не помнила об усталости. Лишь однажды, к вечеру, увидев сестру праздно сидящей у ног Иисуса, проворчала.

МАРФА

Что ж ты, Мария, одну меня оставила служить гостям?

И добавила, обращаясь к Иисусу.

МАРФА

Скажи ей, Господин, чтобы она помогла мне.

Ответ Иисуса поразил обеих: «Мария избрала благую часть, которая не отнимется у неё». Сестрам вдруг стало ясно, что каждое слово Гостя — это и есть благо в глубинном, подлинном смысле. Это открытие стало общим сокровищем Марфы и Марии, соединило их крепче родственных уз.

Иисус часто бывал в гостеприимном доме в Вифании. Он приходил, и все невзгоды перед Ним отступали. Когда Лазарь тяжело заболел, Мария и Марфа не сомневались, что чудесная помощь последует незамедлительно. Но брату становилось хуже, а Иисуса всё не было.

Мария несколько суток молилась, стоя на коленях у постели брата. Ночью она впадала в забытьё ненадолго, опустившись головой на скамью, но и сквозь сон душой устремлялась к Богу. Марфе деятельный характер не позволял оставаться на месте. Отправив к Иисусу гонцов с известием о болезни Лазаря, она побывала в Иерусалимском храме, пригласила лучших врачей, готовила целительные отвары по их рецептам, сама отпаивала брата, не доверяя слугам ухаживать за больным. Не помогало ничего. Юноша угасал на глазах.

Иисус пришел, когда после похорон прошло четыре дня, и… Лазарь восстал из гроба по Его слову. Это невероятное событие многое изменило не только для Марфы и Марии. Раздражение фарисеев и книжников на Иисуса достигло предела, малейшее проявление Его исключительности могло послужить для них поводом к возмездию.

За шесть дней до Пасхи один из учеников Иисуса устроил ужин. Среди приглашённых были и Лазарь с сестрами. Марии хотелось выразить Христу свою любовь и благодарность. У неё давно хранился тонкий кувшинчик с ароматическим нардовым маслом. Благовоние стоило около трёхсот динариев — такой суммы хватило бы небольшой семье на пропитание в течение целого года. Это была единственная личная драгоценность Марии — родительское имение принадлежало старшей сестре и брату. И вот теперь, повинуясь велению сердца, девушка решительно отбила узкое горлышко сосуда и излила благовоние на голову Спасителя. По комнате поплыл тонкий аромат, на Марию устремились удивленные взгляды. «К чему такие траты?» — прозвучал недовольный возглас. «Оставьте её, она тело Мое приготовила к погребению!», — пресёк возмущение Иисус.

Марфа и Мария вместе с другими женами-мироносицами сопутствовали Спасителю в Его восшествии на Голгофу. Воскресение Воскрешающего они встретили как бесценный Божий дар каждому. Лазарь стал христианским епископом на острове Кипре. Сестры помогали ему нести благую весть о Спасителе, служа людям своими трудами и щедро изливая драгоценное миро христианской любви.

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».

О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема