В тысяча восемьсот тринадцатом году Москва, словно феникс, возрождалась из пепла. В город, пострадавший от пожара в Отечественную войну, стекался рабочий и торговый люд из окрестных городов и сёл. Жизнь снова принимала привычный мирный уклад.

В тысяча восемьсот тринадцатом году Москва, словно феникс, возрождалась из пепла. В город, пострадавший от пожара в Отечественную войну, стекался рабочий и торговый люд из окрестных городов и сёл. Жизнь снова принимала привычный мирный уклад.

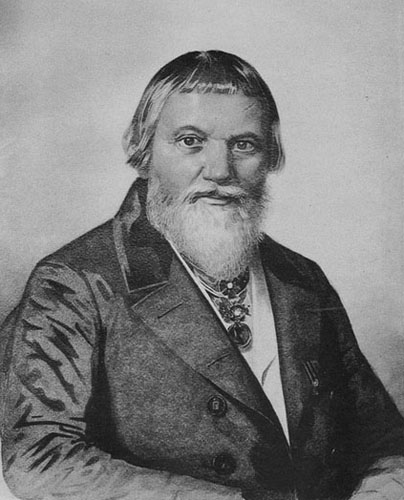

Вместе с другими пришёл в Москву и Логин Кузьмич Лепёшкин. Бывший крепостной крестьянин из Каширы записался в московские купцы и открыл в городе текстильный и красильный заводы. Новоявленный предприниматель вскоре стал широко известен не только своими деловыми успехами, но и щедростью. Лепёшкин раздавал милостыню, жертвовал на восстановление храмов после пожара и на строительство новых церквей. Сыновьям своим - Василию и Семёну - Логин Кузьмич с детства втолковывал главное: важно уметь копить деньги; еще важнее – уметь ими делиться с тем, кто в нужде.

Дети, в особенности – младший, Семён, твердо усвоили наставление отца. Семён Логинович Лепёшкин, основал в селе Муромцево Дмитровского уезда собственную мануфактуру, доходы с которой всегда распределял так, чтобы и семью обеспечить, и поддержать нуждающихся. В течение десяти лет Семён Логинович был старостой церкви на Даниловском кладбище. На его средства ветхий деревянный храм был перестроен; вместо него появилась каменная церковь Святого Духа, которую Семён Лепёшкин поддерживал пожертвованиями всю свою жизнь. Большое попечение оказывал он Андреевской богадельне – приюту для пожилых людей, открытому по особому распоряжению императора Александра Первого в стенах монастыря Святого Андрея Стратилата на Воробьёвке. Когда московское купечество обратилось к императору с просьбой об открытии богадельни, Семён Лепёшкин одним из первых поставил свою подпись на листке по сбору средств. Тридцать тысяч рублей выделил Семён Логинович на пособия неимущим и стипендии нуждающимся студентам Мещанских училищ Москвы.

Семейную традицию продолжили сыновья Семёна Логиновича. Дмитрий Семёнович, будучи попечителем Николаевского дома призрения вдов и сирот, потратил на благотворительность двести пятьдесят тысяч рублей. Василий Семёнович поддерживал Андреевскую богадельню и построенную отцом Церковь Святого Духа. Супруга Василия, Варвара Яковлевна, тоже не осталась в стороне: она основала в Москве, на Пятницкой улице, женское профессиональное училище. На его развитие и содержание она оставила полмиллиона.

Особое внимание Лепёшкины уделяли заботам о храмах. «Богатство - от Бога, и Богу следует воздавать за него» - любил повторять глава династии, Логин Кузьмич. Из поколения в поколение не оставляли Лепёшкины своим попечительством храм Живоначальной Троицы в ВишнякАх, церковь преподобного Марона Пустынника на Якиманке.

А Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь стала для одной из представительниц этого семейства по-настоящему родным домом. Александра Васильевна Лепёшкина поступила в монастырь, когда ей было всего семнадцать, и всю себя посвятила обители. Получив в пОстриге имя Афанасия, она скоро стала игУменьей монастыря. В годы гонений на церковь, матушка Афанасия не отступила от веры даже под страхом смерти, и была причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

Псалом 130. Богослужебные чтения

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Многим нашим современникам идея необходимости уметь ограничивать свой разум и его работу покажется чем-то совершенно несуразным, странным и даже глупым. Однако в Священном Писании мы найдём совсем иное отношение к этому вопросу. Так, о волевом ограничении своей мысли повествует и звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 130-й псалом. Давайте его послушаем.

Псалом 130.

Песнь восхождения. Давида.

1 Господи! не надмевалось сердце моё и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое.

2 Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.

3 Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.

Основная тема только что прозвучавшего псалма — смирение, понимаемое, во-первых, как подчинение своей воли воле Божией, а во-вторых, как осознание собственной ограниченности.

Благодаря первым главам книги Бытия, мы знаем, что Бог не творил хаос, напротив, Бог первоначальный хаос упорядочил, видимый мир Он устроил таким образом, что мир — то есть природа — естественным путём стремится к порядку и гармонии. Человек тоже был создан гармоничным, но грехопадение изменило нас, и теперь мы вынуждены постоянно пытаться вернуться к утраченной гармонии, мы пребываем в постоянном поиске того баланса, который не был бы для нас разрушительным, но, напротив, позволил бы жить полноценно.

Конечно, это очень непростая задача, и к её решению стоит подходить, взяв в качестве руководства Священное Писание, ведь оно несёт в себе ту мудрость, которая имеет своим источником Бога. В услышанном нами сегодня псалме прозвучала крайне важная мысль, эту мысль можно назвать основой для возвращения к гармоничному состоянию: «Не надмевалось сердце моё и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое» (Пс. 130:1). Псалмопевец в обращении к Богу в качестве своего достоинства упомянул удивительную и непонятную для нас добродетель: он сказал о своей способности не делать то, что сделали Адам и Ева, — не простираться разумом туда, куда не стоит.

Само по себе упоминание псалмом границ для разума достойно нашего внимания: нам стоит запомнить, что такие границы есть, следовательно, думать можно не о всём, и надо уметь понимать, в какую сторону безопасно направлять нашу мысль, а в какую, напротив, простираться размышлениями не стоит.

Для Адама и Евы границы были очевидны: нельзя есть от древа познания добра и зла, как мы знаем, вкушению от этого древа предшествовала беседа с искусителем, который и зародил недолжную мысль, приведшую в конечном итоге к грехопадению. Из истории наших прародителей видно, что падения можно было бы избежать, если бы Ева сумела следить за своими мыслями и их ограничивать.

Если же перейти от первых людей к нам, то мы увидим, что любому греху предшествует мысль, а потому необходимо учиться собственные мысли отслеживать и ограничивать. К примеру, не стоит вдаваться в размышления о грехах других людей, ведь такие размышления — это путь к губящему душу человека осуждению.

Не менее опасно и бесплодное теоретизирование о вещах, которые Бог скрыл от нас ради нашего же блага. Псалмопевец в прозвучавшем сегодня псалме сравнивает свою душу с «дитятей, отнятым от груди матери» (Пс. 130:2). Это удивительно глубокий образ: ребёнок уже не требует молока, он просто пребывает в покое на руках матери, доверяя ей без каких-либо вопросов. Так и христианин, осознавая свою ограниченность, должен научиться перестать терзать себя вопросами, которые способны лишь привести к унынию и ропоту, христианин должен научиться абсолютному доверию Богу.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов

2 Ин., 75 зач., I, 1-13.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Нередко мы представляем себе путь к Богу, как прямую и чистую линию. А потому, когда оглядываемся на свою прошлую жизнь, на свои порой кривые, грязные и тёмные тропинки к вере, на нас нападет горечь и тоска. Некоторые эпизоды своей жизни вне Бога нам хочется вычеркнуть из своей духовной биографии. Мы стыдимся времени неведения, стыдимся сомнительных увлечений и нравственных падений. И всегда найдутся те, кто будет культивировать в нас эти гнетущие состояния. А что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим во втором послании апостола Иоанна Богослова, которое звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 1.

1 Старец — избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,

2 ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.

3 Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.

5 И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.

6 Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.

7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.

8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.

9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.

10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.

11 Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.

12 Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.

13 Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.

Важные слова слышим в только что прозвучавшем послании апостола: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». Они напрямую адресованы всем тем, кто впадает в уныние по поводу своего прошлого.

Греческое слово, которое на русский язык переведено как «труд», означает тяжёлую, изнурительную работу. Так человек продирается сквозь густые, непроходимые заросли. И это не только труд соблюдения заповедей после обращения к Богу. Но и весь мучительный опыт столкновений с жизнью и до встречи с ним. Это труд заблуждения, поиска, разочарования в ложных путях, труд познания своей немощи перед лицом реальности. Напряжение, которое в итоге привело нас к той точке, в которой мы сейчас находимся. И апостол призывает сегодня «наблюдать за собой», то есть не забывать о том, кто мы и откуда пришли. Бережно хранить память о своем странствии. Не пытаться редактировать в своей голове свою духовную биографию. Ведь так мы теряем корни своей личной истории взаимоотношений с Творцом, Который вёл нас к Себе особой дорожкой. Мы теряем ту уникальную почву, на которой проросла наша вера. Отношения с Богом становится стерильно-абстрактными, неличными, неживыми.

Особенно же апостол предостерегает от обольстителей. Это не обязательно люди, искажающие доктрины Церкви. Это могут быть и лукавые мысли. Наиболее опасные и вредоносные из них те, которые требуют признать наш выстраданный путь бессмысленным. Под видом духовной заботы культивируют в нас чувство вины и горького стыда за ту дорожку, которой мы пришли к Богу. И так постепенно обретают над нами власть. Апостол Иоанн призывает не принимать таких в дом и не приветствовать их. «Дом» — это не обязательно строение. Скорее, это пространство нашей внутренней жизни. Это наше сердце. И не стоит впускать туда того, кто по своему невежеству презрительно осквернит это святилище. Мы должны учиться стоять на страже нашей личной истории взаимоотношений с Богом, который вёл нас к Себе через все жизненные перипетии.

Такое бережное отношение к себе — не имеет ничего общего с самооправданием и ленью. Но это всегда результат познания важной духовной закономерности. Люди не приходят к Богу мгновенно от рождения. Они мучительно обретают Его в процессе своего жительства. Ведь и Сам Христос говорит в Евангелии о том, что Царство Божие нудится. На пути к нему человек подобен рожающей женщине, которая испытывает нестерпимые муки во время родов. Честно помнить о прошлом важно для того, чтобы учиться от сердца благодарить Бога за то, что Он нас нашёл, подобрал, пригрел и взял к Себе. И чем больше этой благодарности, тем больше смысла открывает нам Господь о нашей личной истории. Мы начинаем в ином свете видеть самые мрачные её эпизоды. И благодать Божия подсказывает нам, как мы можем использовать этот отрицательный опыт так, чтобы он принес максимальную пользу и нам самим, и Церкви Христовой, и тем людям, которые нас окружают.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Шанс для ребят с аутизмом стать более самостоятельными

Косте шесть лет. Он любит воду и уверенно плавает в бассейне под наблюдением инструктора. Хотя ещё недавно это было невозможно. Новая обстановка и чужие люди вызывали страх и бурю эмоций. Мальчик мог лечь на пол, закрыть уши, будто весь мир внезапно повысил громкость.

У Кости аутизм. И первые годы жизни и ему, и любящим родителям было не просто, пока в жизни ребёнка не появилась АВА-терапия. Эти занятия через повторение и поддержку учат новым навыкам. Помогают выражать желания, общаться, быть более самостоятельными.

Шаг за шагом Костя учился принимать всё, что его окружает. Он уже умеет терпеливо ждать, слушает инструкции, без слёз переходит от игры к занятиям. Сам одевается и выполняет простые гигиенические процедуры. А главное — говорит.

Для мамы Кости этот прогресс — настоящее счастье. А возможен он стал благодаря фонду «Подари завтра». Здесь помогают детям с аутизмом получить возможность заниматься АВА-терапией.

Поскольку услуги специалистов стоят дорого, семья надеется на поддержку фонда. Помочь Косте и ребятам с аутизмом делать новые успехи в развитии можно на сайте организации «Подари завтра» или отправив смс на номер 3434 с текстом: УДМ 100, где 100 — любая сумма.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов