— Паша, обрати внимание вот на этот пасхальный натюрморт. Я и не знал, что здесь, в Севастопольском художественном музее, есть работа Кузьмы Петрова-Водкина.

— Паша, обрати внимание вот на этот пасхальный натюрморт. Я и не знал, что здесь, в Севастопольском художественном музее, есть работа Кузьмы Петрова-Водкина.

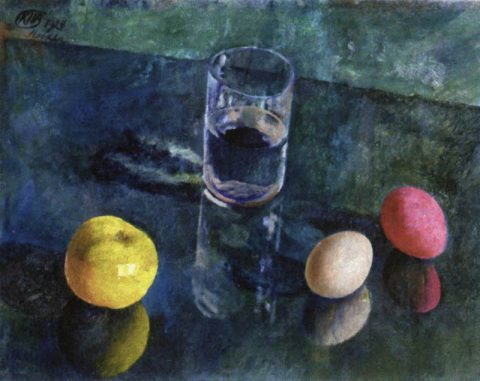

— Дядя Андрей, а почему ты называешь эту картину пасхальной? На табличке написано просто — «Натюрморт на зелёном фоне». Яблоко, стеклянный стакан с водой, два яйца отражаются на полированной поверхности стола. Где же тут Пасха?

— Эх, племянник! Одно-то яйцо — крашеное! Как можно не заметить такую говорящую деталь!

— А ведь точно, крашеное! Но всё равно. Ты думаешь этого достаточно, чтобы назвать натюрморт пасхальным?

— Считаю, что более чем достаточно. Картина написана в 1924 году, это время гонений на Церковь. К примеру, здесь, в Севастополе большевики тогда с особой жестокостью разорили Херсонесский Свято-Владимирский монастырь. И по всей стране страдали верующие во Христа. Любое проявление религиозности могло расцениваться как контрреволюционная деятельность и преследоваться. Так что для художника безопаснее было избегать на картине пасхальных символов. И если уж Кузьма Петров-Водкин изобразил один из них, то мы просто обязаны заметить это и отдать должное его смелости.

— А может быть, он не осознавал опасность? Может, просто нарисовал картину, не придавая особого значения деталям. Ну, вот сочетание цветов ему понравилось — ярко-жёлтое яблоко контрастирует с красным яйцом, прозрачный стакан отражает тёмно-зелёный фон. Это же всего лишь натюрморт!

— Всего лишь? Петров-Водкин называл жанр натюрморта «острейшей беседой живописца с натурой». И работа, которую мы видим перед собой, определенно говорящая. Яблоко, например, напоминает историю грехопадения Адама и Евы — ведь именно этот фрукт часто символизирует запретный плод с райского древа познания добра и зла.

— Что, и стакан о чём-то говорит?

— О, стакан на этюдах Кузьмы Петрова-Водкина — неизменная примета послереволюционного быта. Я видел одну его работу в частной коллекции, где гранёный сосуд, полюбившийся хозяевам новой жизни, красуется поверх полустёртых затушёванных изящных бокалов — барских, дворянских.

— Новое время — новая посуда?

— Новые нравы, новая эстетика. Даже, если хочешь, новая религия — вера в особую миссию пролетариата. Стакан стал таким же её атрибутом, как красная косынка или куртка-кожанка.

— А Кузьма Петров-Водкин тоже эту веру исповедовал?

— Может быть, в какой-то момент. Февральскую революцию 1917 года он встретил восторженно, через месяц после неё писал матери: «Чудесная жизнь ожидает нашу родину, жалкие клоповники-деревни зацветут садами и любовью к труду». А после октябрьского переворота настроение художника изменилось, поздравляя маму в письме с новым 1918 годом, он желал, «чтоб кончилось безделье, хулиганство и болтовня на земле русской» и рассуждал о том, что «творить судьбу страны можно только миром, а не насилием, не штыками, не тюрьмами». И позднее скорбел, как трудно и болезненно проходит Россия свой жизненный путь.

— А в Бога Петров-Водкин верил?

— Верил, да. О его вере свидетельствует такой, например, факт. В 1922 году, в разгар безбожия, он пригласил священника домой, чтобы совершить таинство крещения новорождённой дочери Елены. И писал матери о появлении новой христианки.

— Если так, то и крашеное пасхальное яйцо не могло быть случайной деталью в «Натюрморте на зелёном фоне».

— Конечно! Эта картина Кузьмы Петрова Водкина — как зашифрованное послание «Христос Воскресе!». Оно возвещает, что даже в падшем мире, охваченном новой безумной идеологией, есть место радости о Боге, победившем смерть.

«Картину Кузьмы Петрова-Водкина „Натюрморт на зелёном фоне“ можно увидеть в Севастопольском художественном музее имени Михаила Крошицкого».

4 февраля. «Смирение»

Фото: Archee Lal/Unsplash

Будучи подобным утробному младенцу, чрез пуповину получающему от организма матери всё необходимое к его благобытию, смиренному человеку должно научиться «дышать» молитвой к своему Создателю. Как нищий простирает руки в надежде получить пропитание, так и христианин свои чаяния да связывает с милостью Господа и просит Его во всех нуждах с детской верой и упованием. И это подлинное проявление смирения.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

4 февраля. О духовных размышлениях перед Великим постом

Сегодня 4 февраля. Среда 1-й подготовительной недели к Великому посту.

О духовных размышлениях перед Великим постом — клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

4 февраля. Об истории Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря

Сегодня 4 февраля. Об истории Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в день памяти преподобного Макария Жабынского — игумен этого монастыря Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема