Проект «Свидание с шедевром» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

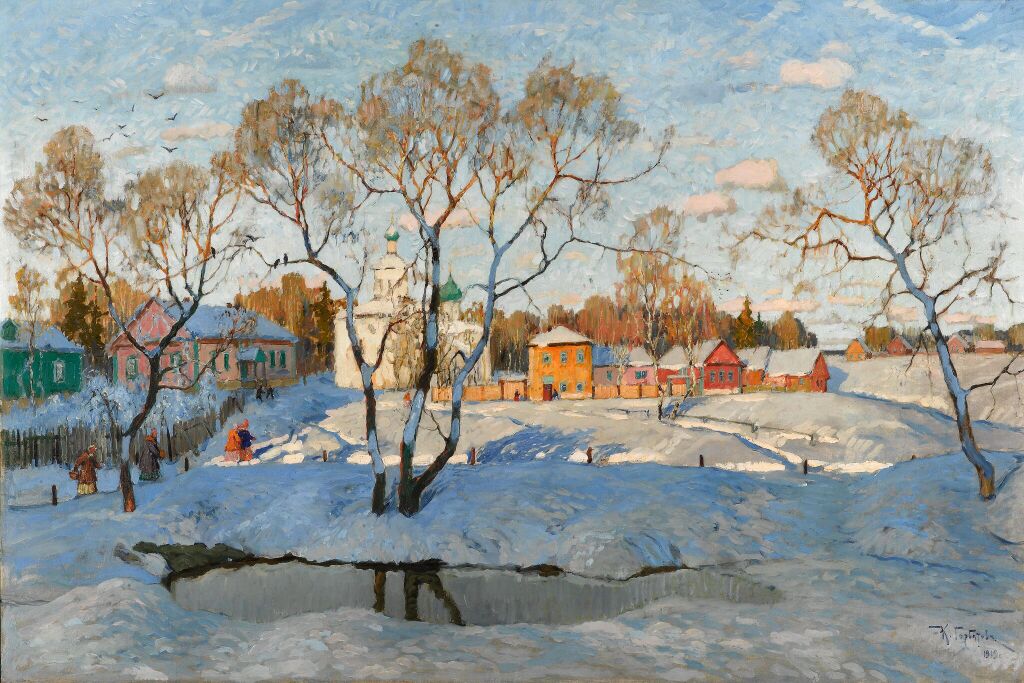

Константин Горбатов написал сельский солнечный пейзаж «Зима» в 1919 году, в страшный для страны период гражданской войны: художник считал, что живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть».

— Маргарита Константиновна, здравствуйте!

— Настенька! Давно ты не заходила к нам в Третьяковскую галерею. Рада тебя видеть!

— Я тоже очень рада! Учёба, учёба... Ни минутки свободной! Вот только на зимних каникулах и получилось выбраться к вам. И то — по серьёзному поводу. Я участвую в конкурсе сочинений «Русская зима». Мне нужно написать эссе о какой-нибудь зимней картине. Ну я, конечно, сразу о вас вспомнила — и бегом в Третьяковскую галерею. Может быть, вы мне что-то подскажете?

— С радостью помогу, Настенька. Тем более, что в нашей коллекции немало замечательных работ, посвящённых зиме. Можно взять какой-нибудь пейзаж... Саврасова, например... Или Васнецова...

— Маргарита Константиновна, а посмотрите-ка, прямо перед нами зимняя картина! Такая светлая, радостная! Давайте её возьмём в качестве темы!

— Точно! Она так и называется «Зима». Написал её художник Константин Горбатов в 1919 году. Понравилась тебе эта работа?

— Очень! На ней изображён сельский пейзаж в зимний солнечный день. На заднем плане небольшие деревенские дома и церквушка, впереди — высокие раскидистые деревья. Ветви у них тонкие, изящные, будто кружевные! Слева на картине — местные жители в ярких одеждах. А небо — светло-светло-голубое! Солнечное, весёлое!

— «Весёлое небо»! Как ты поэтично рассказываешь, Настя. Почему тебе так показалось?

— Посмотрите: в левой верхней части картины художник поместил птиц. Они кружат в небе среди облаков. Будто радуются солнечному зимнему дню.

— Ты уловила суть творчества Константина Горбатова. Все его работы наполнены солнцем, светом, яркими красками. Художник считал, что живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». И эта идея прошла сквозь всё его творческое наследие.

— Но Маргарита Константиновна, разве русская деревенька не могла выглядеть именно так, как на картине, в один из солнечных зимних дней?

— Могла, но всё-таки в своей работе художник идеализирует окружающую действительность. Ведь, как я сказала, пейзаж был написан в 1919 году. Для России, охваченной гражданской войной, это страшный период. Голод, хаос, разруха... Не было ни одной семьи, ни одной деревни, которой не коснулась бы беда тех лет... И в столь тяжёлое для страны время художник пишет картины, наполненные счастьем, умиротворением, нежностью: например, «Городской пейзаж», «Псков (Жизнь на реке Пскова)», «Ранняя весна. Голубые тени».

— И вот эта работа, что перед нами! Но как художник создаёт такое светлое настроение?

— С помощью ярких пятен и золотистых оттенков. Посмотри, какие краски он использует: голубой и сиреневый, а ещё золотистый, розовый, оранжевый...

— Сколько интересного вы для меня сегодня открыли, Маргарита Константиновна! Теперь я совершенно по-другому воспринимаю картину «Зима» Константина Горбатова.

— Художник ставил перед собой задачу в любых, обстоятельствах дарить своим творчеством людям добрые и светлые чувства, утешение, спокойствие. За всю жизнь он побывал и поработал в разных странах — в Италии, в Германии, в Палестине, и везде он создавал картины жизнерадостные, экспрессивные, яркие...

— А какие краски он использует! Оранжевые, жёлтые, синие... Переливы холодных и тёплых оттенков.

— О, это отличительная черта, творческий почерк художника. Смелыми яркими мазками он умел так гармонично собрать композицию, что всё пространство полотна, и природные (созданные Богом), и рукотворные объекты — соединяются в единое, гармоничное целое. Таким художник видел мир.

— Но знаете, Маргарита Константиновна, я иногда замечаю вокруг себя нечто настолько же прекрасное, что изобразил на картине «Зима» Константин Горбатов. Виды природы. Например, заснеженный лес около нашей дачи, или виды скалистого Черноморского побережья, где мы с родителями отдыхали прошлым летом... И наш яблоневый сад за школой, который так чудесно расцветает весной!

— Наш мир прекрасен, Настенька. Особенно в глазах такого, как ты, доброго и светлого человека.

— Маргарита Константиновна, спасибо вам за рассказ о картине!

— Я так рада, что смогла помочь. Уверена, у тебя получится замечательное сочинение о картине Константина Горбатова «Зима» из коллекции Третьяковской галереи.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.

Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.

Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.

Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.

Все выпуски программы Актуальная тема