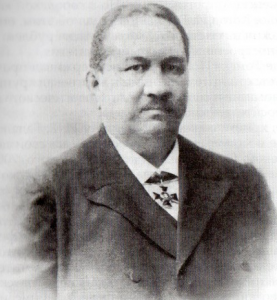

В девятнадцатом веке газеты Енисейской губернии, границы которой сегодня практически повторяет Красноярский край, как правило, печатали последние новости из далёкой столицы, острые рецензии на театральные постановки и литературные новинки, сведения о погоде и объявления. А еще каждый год на страницах местной прессы известный купец Иван Герасимович Гадалов публиковал свои отчёты о том, сколько он заработал и чем приумножил свои капиталы.

В девятнадцатом веке газеты Енисейской губернии, границы которой сегодня практически повторяет Красноярский край, как правило, печатали последние новости из далёкой столицы, острые рецензии на театральные постановки и литературные новинки, сведения о погоде и объявления. А еще каждый год на страницах местной прессы известный купец Иван Герасимович Гадалов публиковал свои отчёты о том, сколько он заработал и чем приумножил свои капиталы.

Хотя декларация о доходах в то время совершенно не вменялась предпринимателям в обязанность, Иван Герасимович считал своим долгом показать, что дела он ведёт честно, никого не обманывает, на чужом несчастье не наживается. Впрочем, читатели газет это и так прекрасно знали. В Красноярске, Томске, Енисейске и других окрестных городах был повод поговорить о Гадаловском милосердии.

Иван Герасимович - выходец из бедного крестьянства. Его отец был крепостным. Получив волю, Гадаловы приписались к купечеству. А вскоре отец Ивана прослышал о том, что на берегах Енисея открыто золотое месторождение. Недолго думая, он вручил тринадцатилетнему Ване холщёвую котомку с провизией, кое-каким мелким товаром на случай нехватки денег, и… отправил мальчика в Сибирь.

Но золотопромышленником Иван Гадалов не стал. Вместо этого он открыл в Енисейске и Канске пятнадцать бакалейных и мануфактурных магазинов, и уже вскоре был известен как один из самых успешных сибирских купцов. К двадцати пяти годам молодого предпринимателя заметили местные власти. В городе Канске Иван Гадалов был избран на должность словесного судьи – так раньше именовались представители закона, разбирающие торговые и финансовые тяжбы.

Публичная должность дала Ивану Герасимовичу возможность увидеть, как много людей вокруг нуждается в помощи. И он решил не копить официальные прошения в ящике своего письменного стола, а действовать, используя для этого собственные возможности и материальные ресурсы.

Как раз в это время под угрозой остановки оказалось строительство мужской гимназии в Красноярске: у земства не хватало средств. Гадалов внёс недостающую сумму – пятьдесят тысяч рублей, и взял на себя обязательства по дальнейшему содержанию учебного заведения. Ровно двадцать лет Иван Герасимович был попечителем Красноярской мужской гимназии, ежегодно выделяя на её нужды по тысяче рублей.

Иван Герасимович проявлял по-настоящему отеческую заботу к сиротам. Он был попечителем Канского приюта для детей осуждённых, который содержал на собственные деньги. Много жертвовал он и приютам в других городах Сибири. А когда в Красноярске из-за нехватки строительных материалов вдруг приостановилось строительство земского сиротского приюта, Гадалов незамедлительно купил и отправил на стройку полторы тысячи пудов извести.

В январе тысяча восемьсот девяносто шестого года в газете «Енисейск» появилась скромная заметка о том, что купец Иван Герасимович Гадалов в день коронации Их Императорских Величеств Николая Второго и Александры Фёдоровны, пожертвовал пятнадцать тысяч рублей Томскому приюту для слепых, и столько же – на прочие нужды города.

Но далеко не все дела милосердия Ивана Герасимовича попадали в прессу. Да и сам Гадалов вряд ли желал, чтобы его благотворительность становилась достоянием общественности. Он просто помогал всюду, где только мог: заботился о раненых солдатах, возвращавшихся с Русско-Японской войны – специально для этого он содержал духовой оркестр, игравший по выходным в Томском городском саду, а все доходы с этих концертов направлял на помощь больницам, военным госпиталям и семьям погибших и раненых солдат.

Иван Герасимович много и щедро помогал Церкви. На его полном попечительстве находились домовые храмы Канской мужской гимназии и Томского университета. Когда в Томске началось строительство Троицкого собора, Иван Гадалов вошёл в состав строительного комитета и оказывал финансовую помощь на всех этапах грандиозной стройки. Но особенным вниманием купца пользовался Спасский собор в Канске – там покоился отец Ивана Герасимовича. За неустанную заботу о нуждах собора Иван Гадалов был удостоен письменной благодарности Святейшего Синода.

Конечно, добрые дела Иван Герасимович совершал совсем не ради почестей. И хотя его благотворительная деятельность была отмечена самыми почётными наградами Российской Империи: орденами Святого Станислава, Святой Анны и Святого Владимира, он до конца жизни считал, что помощь ближнему – не заслуга, а долг каждого человека.

Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

«Апостол Павел». Рембрандт (1606–1669)

1 Кор., 140 зач., VIII, 8 - IX, 2.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Церковь продолжает готовить нас к Великому посту, который наступит совсем скоро — буквально через неделю. Эта оставшаяся неделя у большинства христиан, к сожалению, пройдёт вовсе не так, как то предполагает Церковь: вряд ли мы начнём задумываться о своей душе и о покаянии, скорее всего последние предпостовые дни мы посвятим нелепым попыткам насытиться той пищи, которая будет исключена Великим постом. Однако Церковь не оставляет надежды, и сегодня она вновь напоминает нам об истинном смысле поста и о том, на чём мы в первую очередь должны сосредоточить внимание в ближайшие дни. Об этом нам говорит отрывок из 8-й и 9-й глав Первого послания к Коринфянам святого апостола Павла.

Глава 8.

8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.

9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.

10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?

11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.

12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.

13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

Глава 9.

1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?

2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства — вы в Господе.

Только что прозвучавший отрывок апостольского послания затронул очень непростую и для многих наших современников совершенно непонятную тему: апостол Павел написал о внимательности и деликатности по отношению к друг другу.

Когда мы собираемся поститься или, напротив, решаем, что пост нам пока что не нужен, мы, как правило, полагаем, что это исключительно наше дело, и никак не сообразуем своё решение с окружающими. Апостол Павел полагал, что так поступать не стоит, необходимо заботиться о том, чтобы наша свобода «не послужила соблазном для немощных».

Для того, чтобы понять мысль святого апостола нам стоит немного погрузиться в контекст появления Первого послания к Коринфянам.

В Коринфе были христиане, которые справедливо полагали, что языческие идолы — это ничто, это просто предмет, точно такой же, как, скажем, стакан или утюг. А потому принесение жертв идолам по своей бессмысленности равно принесению жертв стакану. Следующим логическим шагом было отношение к идоложертвенной пище как к совершенно обычной, и, следовательно, её можно было есть и христианам. Но были и другие люди, которые в идолах видели бесов, стремящихся погубить человека через его уклонение от Единого Истинного Бога. Если так, то идоложертвенное вкушать, конечно же, недопустимо. Апостол Павел не очень хотел вдаваться в эту дискуссию, ведь его интересовали не идолы, а люди, за которых умер Христос. Павел хотел, чтобы никто, соблазнившись недопустимым, как ему могло показаться, поведением других христиан, не отпал от Христа и не лишился спасения.

Поэтому апостол избегает инструкций. Он не отвечает прямо на вопрос о допустимости вкушения идоложертвенной пищи, он советует переключить внимание с пищи на ближних, на тех, кого наше поведение может соблазнить. Неважно как, но мы должны приводить людей ко Христу, а не уводить от Него.

Иногда это требует строгого соблюдения постной дисциплины. Иногда наоборот. Но невозможно никого сделать христианином, идя по пути обжорства и невоздержания. Давайте постараемся не забывать об этом в наступающие предпостовые дни церковного года.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Воплотить мечту Севы ходить самостоятельно

Всеволоду десять лет. Он долгожданный ребёнок в дружной семье. Однако его жизнь началась с испытания — болезнь мамы во время беременности привела к преждевременным родам. Мальчик родился в тяжёлом состоянии и проявив характер настоящего бойца, выжил. Но осложнения при рождении оставили след — детский церебральный паралич тяжёлой степени.

Все эти годы родители Севы делали всё возможное, чтобы их сын приобрёл как можно больше навыков и стал самостоятельнее. Их главная мечта — чтобы Сева научился ходить.

Благодаря курсам реабилитации, а также сложной операции на спинном мозге в 2021 году, мальчик многого достиг. Он переворачивается, ползает, сидит, ходит с поддержкой и активно общается. Теперь необходимо научить мышцы работать по-новому и закрепить успех, чтобы делать следующие шаги в развитии.

Несмотря на интенсивные занятия и реабилитацию, Сева успевает учиться в специализированной школе, где у него много друзей. А ещё любит проводить время со старшей сестрой Лизой, слушать музыку и смотреть мультфильмы. Семья много занимается с ребёнком дома. Но для подготовки к самостоятельной ходьбе требуются курсы с инструктором и уникальным оборудованием, а ещё важная операция, которая ожидает Севу в феврале. Без этого этапа все достижения могут быть потеряны.

Оплачивать дорогостоящие занятия семье с каждым годом всё сложнее. Мама Севы Жанна одна справляется с заботой о сыне, пока его папа, врач-хирург, спасает людей в зоне боевых действий.

Вместе с фондом «Мои друзья» мы можем помочь Севе пройти реабилитацию и встать на ноги. Для этого переходите на сайт МоиДрузья.орг и сделайте любой посильный перевод.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Неделя мясопустная. Сретение Господне». Священник Стахий Колотвин

В нашей студии был клирик храма Ризоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.

Разговор шел о смыслах и особенностях богослужения и Апостольского (1Кор.8:8-9:2) и Евангельского (Мф.25:31-46) чтений в воскресенье «о Страшном Суде», о празднике Сретения Господня, о подготовке к Великому посту, о днях памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского), преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, Собора всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Седмица