Сюжет Воздвижения Креста Господня очень популярен в иконографии и легко узнаваем. При этом у него есть одна особенность: на иконах, посвящённых одному и тому же празднику могут быть изображены два разных события.

Сюжет Воздвижения Креста Господня очень популярен в иконографии и легко узнаваем. При этом у него есть одна особенность: на иконах, посвящённых одному и тому же празднику могут быть изображены два разных события.

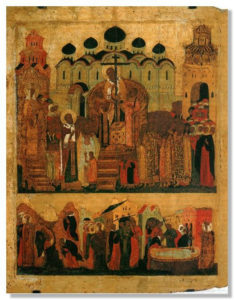

На одних образах священник или епископ держит в руках распятие. Его окружает множество народа, в числе которых по одежде и царским регалиям можно узнать императора и императрицу. На других иконах изображено богослужение, в центре композиции на возвышении стоит епископ, который поднимает высоко над головой небольшой лёгкий Крест, украшенный ветвями и цветами.

Дело в том, что под «Крестовоздвижением» могут пониматься разные исторические события. А различия в композиций икон объясняются тем, на каком из них хотел сделать акцент иконописец.

Первое произошло в триста двадцать шестом году. Император Константин Великий, сочувствовавший христианам, попросил свою мать, императрицу Елену, отправиться в Святую Землю, чтобы найти свидетельства евангельских событий. Экспедиции удалось обнаружить Крест Спасителя, а также место Распятия и Погребения Христа. Вокруг собралось множество народа, стремившегося поклониться святыне. И тогда Макарий, епископ Иерусалимский, поднял, то есть воздвиг Истинное Древо, чтобы Крест Господень был виден всем.

Сам император Константин не присутствовал в Иерусалиме в эти дни, но его очень часто изображают на иконах Крестовоздвижения. Так Церковь показывает, что прославление Креста Господня было бы невозможным без веры и участия равноапостольного императора.

Второй сюжет напоминает о традиции, зародившейся в Византийской империи и чаще встречается в византийской книжной миниатюре. К десятому веку Крестовоздвижение стало одним из самых почитаемых праздников года, после Пасхи и Богоявления. В этот день на возвышение перед алтарем храма Святой Софии выносилась драгоценная реликвия — часть Животворящего Древа. Патриарх Константинопольский поднимал её над всеми верующими в знак благословения. Так византийцы вспоминали и чтили события обретения Креста. Чин воздвижения Креста совершается в православных храмах и в наши дни.

Приблизительно с шестнадцатого века распространяется особый вариант иконографии Крестовоздвижения. Крест, который держит епископ, превышает человеческий рост. Святитель уже не поднимает распятие, а держит его перед собой. Так иконописцы подчёркивали, что это Истинное Древо Креста, а на иконах изображено именно происходившее в Иерусалиме.

В Московском государстве семнадцатого века встречались и такие иконы Крестовоздвижения, на которых рядом с равноапостольными Константином и Еленой изображались русские царь и патриарх. Дело в том, что в особой реальности Церковного богослужения и евангельские события, и явление Честного Креста происходят «здесь и сейчас». Церковь приглашает всех верующих стать очевидцами и Крестных страданий Спасителя, и Его Воскресения, и обретения Животворящего Креста. Кроме того, эта деталь подчеркивала духовное единство и преемственность Рима Древнего, Рима Нового — Константинополя и Третьего Рима — молодого Московского государства.

«Как праздновать Новый год?» Протоиерей Алексей Батаногов, Максим Аншуков, Ольга Цой

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Батаногов, лидер музыкальной группы «Ключевая» Максим Аншуков и филолог, кандидат искусствоведения Ольга Цой говорили о христианском отношении к празднованию Нового года. Как отмечать этот праздник, если по церковному календарю еще идет Рождественский пост, как найти баланс между всеобщей радостью и подготовкой к встрече грядущего Рождества Христова и какие появляются новые традиции встречи Нового года в церковной среде.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.

Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.

И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.

На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.

Все выпуски программы Актуальная тема