Внучка архиепископа Серафима (Чичагова) — Варвара Васильевна Чёрная — с детства тянулась к вере и науке.

После Октябрьского переворота Варвара вместе с мамой и младшей сестрой поселились в Александровском монастыре близ города Калязина. Окончив школу, она поступила на вечернее отделение Московского института тонких химических технологий. После блестящей защиты диплома Варвара устроилась работать на московский завод «Каучук» технологом-резинщиком. В 1960 году Варвару Васильевну в качестве одного из главных экспертов привлекли к созданию скафандра для космонавта № 1. В рамках данной работы Чёрная сконструировала специальные элементы, благодаря которым скафандр мог быть подвижным. За это Варвара Васильевна получила Государственную премию и звание Заслуженного деятеля науки и техники. В 1994 году Чёрная приняла монашеский постриг и была назначена настоятельницей Новодевичьего монастыря. Отошла к Господу игумения Серафима в 1999 году.

Что говорила о своём отношении к Господу матушка Серафима?

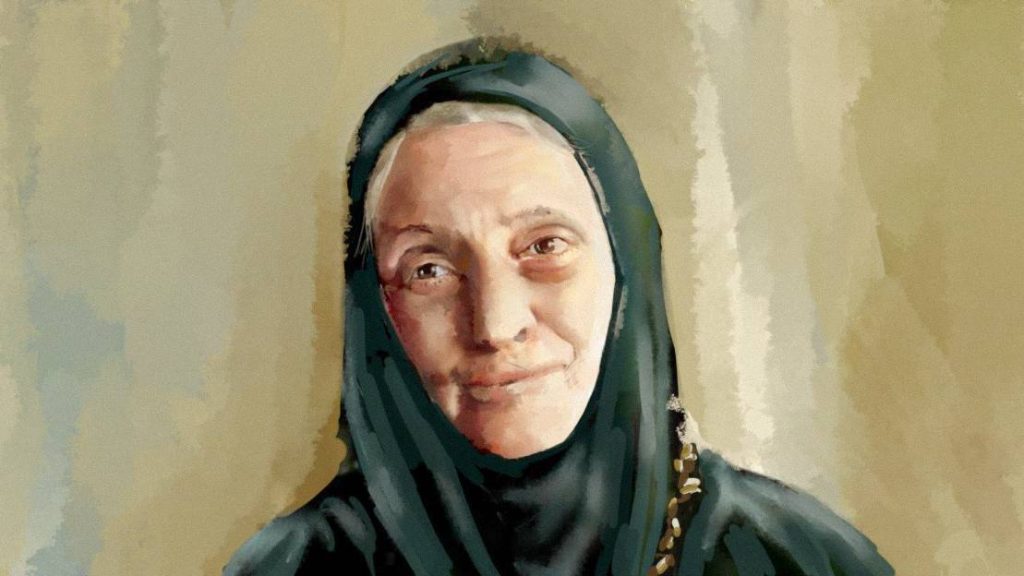

В конце восьмидесятых годов ХХ века в московском храме Илии Пророка в Обыденском переулке за свечным ящиком можно было увидеть пожилую женщину. Её морщинистое, светлое, улыбчивое лицо запоминалось каждому, кто приходил в храм. А таких становилось всё больше и больше. Советская антирелигиозная пропаганда теряла своё влияние, люди тянулись к Богу. Многие приходили в церковь впервые в жизни. Приветливая женщина за свечным ящиком всегда помогала: если было необходимо, что-то подсказывала, доброжелательно отвечала на вопросы. Люди, которым довелось общаться с нею в те годы, наверное, здорово бы удивились, узнав, что добрая «церковная старушка» — никто иной, как выдающийся советский химик, учёный с мировым именем, кандидат химических наук и доктор технических наук, лауреат Государственной премии Варвара Васильевна Чёрная.

Вера и наука в её жизни всегда шли рядом. Сколько себя помнила, Варвара верила в Бога. «Господь всегда был в моём сердце», — говорила она. Внучке архиепископа Серафима Чичагова, Варе, было три года, когда она вместе с мамой и младшей сестрой сразу после Октябрьского переворота по совету деда поселилась в Александровском монастыре близ города Калязина. Новая власть организовала в обители трудовую сельскохозяйственную артель, но храмы какое-то время оставались открытыми, в них шли богослужения. «Мне нравилось вставать в 6 утра и бежать в монастырскую церковь, нравились церковные службы, молитвы, песнопения», — вспоминала Варвара Васильевна. Она признавалась, что монастырский образ жизни стал ей близок с детских лет.

А вот химия ворвалась в её жизнь внезапно. Когда Варвара перешла в девятый класс, школу, где она училась, преобразовали в нефтехимический техникум. Два года углублённого изучения основного предмета сделали своё дело — химия Варю увлекла. После школы она поступила на вечернее отделение Московского института тонких химических технологий. После блестящей защиты диплома устроилась работать на московский завод «Каучук» технологом-резинщиком. И вдруг — война... В 1941 году завод эвакуировали на Урал. Поставили задачу: в кратчайшие сроки наладить производство резиновых деталей для танков и авиации. Но где взять сырьё?! В условиях войны привезти натуральный каучук из Индии не представлялось возможным. Нужно было срочно искать какой-то выход. Так Варвара Васильевна возглавила научную группу по разработке синтетической резины — латекса. «Мне удалось внести в решение этой важной задачи свой скромный вклад и по мере сил послужить Родине», — говорила Варвара Чёрная. Свои заслуги она действительно оценивала крайне скромно.

На деле же разработанная Варварой Васильевной уникальная технология получения особо мягкой резины стала новейшим словом в химической промышленности. По сей день она широко используется, например, в медицине — для изготовления искусственных сердечных клапанов.

Любопытно, что эти разработки помогли полететь в космос Юрию Гагарину! В 1960 году Варвару Васильевну в качестве одного из главных экспертов привлекли к созданию скафандра для космонавта № 1. Чёрная сконструировала специальные резиновые элементы — сочленения, благодаря которым скафандр стал подвижным: в нём космонавт мог сгибать руки и ноги, поворачивать голову. Это изобретение принесло Варваре Васильевне Государственную премию и звание Заслуженного деятеля науки и техники.

...Но дороже всех почётных званий было для неё скромное место свечницы в московском храме Илии Пророка. Вера и церковь никогда не исчезали из жизни Варвары Чёрной. А в 1994 году она приняла монашеский постриг и была назначена настоятельницей Новодевичьего монастыря. На Международной конференции по исследованиям каучука и резины, которая прошла в Москве через несколько дней после этих событий, Варвара Васильевна Чёрная — теперь игумения Серафима — выступала с докладом уже в монашеском одеянии. Когда в 1999 году матушка отошла к Господу, проститься с ней пришли и духовные лица, и известные учёные, и даже космонавты. И просто люди, которые не забыли, как однажды впервые переступили порог храма, и старушка у свечного ящика одарила их своей светлой лучезарной улыбкой.

Все выпуски программы Жизнь как служение

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. Об истории Российской Академии наук

Сегодня 7 января. В этот день в 1726 году была основана Российская Академия наук.

О её истории — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема