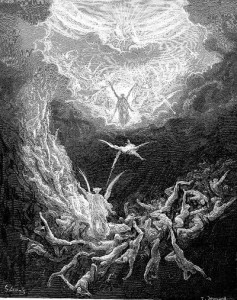

Если спросить современного человека, с чем у него ассоциируется слово «Армагеддон», он скорее всего ответит - с концом света. Даже тот, кто плохо знаком со Священным Писанием, знает, что в одной из библейских книг - Откровении Иоанна Богослова, или, иначе, в Апокалипсисе, Армагеддон назван местом последней битвы между силами добра и зла. Но вряд ли многим известно, что это место обозначено на географических атласах. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту Израиля и найти на ней холм Мегиддо. Холм, или гора, по-еврейски звучит как Хар, и в итоге получается то самое апокалиптическое название - Хармегиддо.

Но почему именно этой земле апостол Иоанн предрек стать местом последнего сражения тьмы и света? Точно на этот таинственный вопрос ответить трудно. А вот предположения стали звучать с тех пор, как в девятнадцатом веке французские ученые Огюст Мариетт, Гастон Масперо и Жорж Легрен провели ряд научных исследований.

Комментарий эксперта:

Именно на холме Мегиддо египетский фараон Тутмос Третий разбил объединенное войско ханаанских царей в пятнадцатом веке до Рождества Христова. Эту битву подробно описал придворный хронист фараона Тутмоса Третьего. Его записи были утрачены, но выдержки из них, в том числе и рассказ о сражении при Мегиддо, сохранились на стенах в карнакском храме Амона, в так называемом Зале анналов. Битва Тутмоса Третьего с ханаанскими царями оказалась первым в истории человечества тщательно задокументированным вооружённым конфликтом. Записи на стенах карнакского храма дают представление о грандиозном масштабе этого сражения, с которого началось победоносное шествие фараона, расширившее границы Египта до невиданных ранее размеров. Логично предположить, что последней на Земле битве библейский автор определил произойти там, где некогда свершилась первая из известных.

Битва Тутмоса Третьего была первой, но далеко не последней состоявшейся в окрестностях Мегиддо исторической драмой. По словам Эрика Клайна, профессора американского университета имени Джорджа Вашингтона, «в течение столетий Мегиддо и долина Изреэль служили центром военных действий, которые определяли ход истории».

Город Мегиддо появился задолго до Иерусалима и Рима. Он занимал важное стратегическое положение, поскольку стоял на пересечении торговых путей. Именно поэтому в течение тысяч лет за Мегиддо шли кровавые бои. Двадцать пять раз город сгорал полностью, но люди упорно восстанавливали его. На холме с девятнадцатого века ведутся археологические раскопки, в ходе которых учеными вскрыт непрерывный комплекс поселений, насчитывающий 26 слоев. И в каждом метре каждого культурного слоя археологи находят большое количество человеческих останков. Это свидетельствует о том, что история Мегиддо не прерывалась, но чаще всего складывалась трагично для его жителей.

Не только военные баталии становились причиной массовой гибели людей в окрестностях Мегиддо. Здесь издавна был установлен языческий культ Ваала, в котором практиковались человеческие жертвоприношения. В тридцатых годах прошлого века группа американских археологов из Чикагского института Востоковедения под руководством Гордона Лауда обнаружила в самом древнем из слоев Мегиддо большой круглый жертвенник.

Комментарий эксперта:

Храмовые постройки и большой круглый жертвенник, обнаруженные в Мегиддо во время археологических раскопок, датируются разным временем. Самые древние постройки были сооружены в четвертом тысячелетии до Рождества Христова, самые поздние – в конце второго. Языческое святилище было оснащено двумя постаментами, предназначенными для изваяний ханаанских божеств – Ваала и Астарты. Вокруг жертвенника археологами было обнаружено множество обгоревших костей. То есть, на протяжении двух с половиной тысячелетий Мегиддо оставался центром религиозного культа, адепты которого приносили в жертву не только животных, но и людей.

В иудейской, а позднее и в христианской традиции Ваал отождествляется с Вельзевулом, представителем демонических сил. Вероятно, поэтому Иоанн Богослов назвал местом итогового сражения добра и зла гору Мегиддо, на которой в течение многих веков этот идол принимал кровавые жертвы и где он должен быть побеждён.

В Апокалипсисе, или, в переводе с греческого, Откровении, апостол призывает не страшиться грядущих событий Армагеддона. Ведь несмотря на то, что в ней описаны многочисленные катаклизмы, прежде всего это - весть о том, что в конце концов победит Бог, который есть любовь.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

8 декабря. Об исполнении пророчества

В 19-й главе Евангелия от Луки есть пророчество Христа об Иерусалиме: «Не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».

Об исполнении этого пророчества — протоиерей Максим Горожанкин.

Пророчество Господа об Иерусалиме исполнилось в точности. Действительно, язычники, захватив город, не оставили в нём камня на камне. Всё было снесено, а Иерусалим был перепахан и пересеян солью.

И только в IV веке, когда мать императора Константина, равноапостольная Елена, совершит своё паломничество в Иерусалим, город будет расчищен, будет обретён Честной и Животворящий Крест, и церковная жизнь в Иерусалиме, который и название своё на тот момент утратил, будет восстановлена.

Вот так Господь показал, что для народа Божия может означать отступление от Бога. Иудеи, которые кричали: «Распни, распни Его», в итоге оказались без своего города, без своих святынь и вне своей Родины. Это мощнейший урок, сильнейший урок для каждого человека, читающего Евангелие. Нужно просить Бога о том, чтобы и нас за неверие, или маловерие, или жестокосердие, или нечувствие не постигла та же участь.

Все выпуски программы Актуальная тема

8 декабря. Об увещевании ближних с любовью и чистым сердцем

В 5-й главе 1-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестёр, со всякою чистотою».

Об увещевании ближних с любовью и чистым сердцем — протоиерей Максим Первозванский.

Мы увещеваем кого-то, когда, с нашей точки зрения, человек поступает неправильно. В чём-то заблуждается, возможно, живёт не так, говорит не так, думает не так. И апостол Павел противопоставляет укорению увещевание. Он говорит: старца не укоряй, но увещевай.

Укорение — это всегда с позиции такой менторской, это всегда с позиции руководителя, это всегда сверху вниз. Если можно так сказать, с позиции фарисейской, в смысле, я такой хороший, я знаю, как правильно, а ты вот, значит, послушай теперь меня.

Конечно, апостол Павел говорит о том, что наша помощь нашим близким в ситуации, когда нам кажется (это ведь ещё не факт, что на самом деле так, но нам кажется), что человек заблуждается и как-то живёт не так или думает не так, чувствует не так — это всегда позиция либо равных, либо снизу вверх. И даже если вдруг мы относимся к младшим, например, младших как братьев (то есть, мы вроде бы можем как старшие братья, но всё равно братья — это равные), то есть либо это позиция равных, либо это позиция снизу вверх. Я не знаю, но вот, извини, я хочу тебе сказать, мне кажется, что это вот так-то, так-то и так-то. То есть ни в коем случае не учительская позиция, в которую мы встаём, а позиция сострадательная и обязательно с любовью. Апостол Павел ещё говорит про молодых сестёр: молодых как сестёр увещевай, — и обязательно добавляет — со всякой чистотой.

Все выпуски программы Актуальная тема