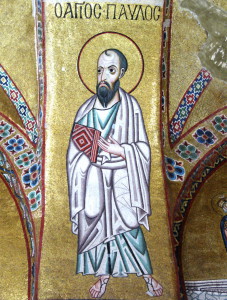

Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Глава 4, стихи 7-13.

Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Глава 4, стихи 7-13.

Некоторые полагают, что существование древней Церкви было легким и безоблачным. Якобы на этапе своей ранней истории христианские общины находились в состоянии внутреннего единодушия и мира. А различные нестроения угрожали христианству лишь извне. На самом деле, всевозможные внутренние искушения стали постигать христиан еще в те далекие времена. Последователи Христа периодически забывали о своем высоком призвании и начинали, например, выяснять – кто из них обладает большими дарованиями от Бога, а кто меньшими. Больше всего конфликты в христианских общинах огорчали апостолов, учеников Спасителя, трудами которых многие из этих общин и возникли. Это вполне понятно. Представьте, сколько трудов стоило тому или иному апостолу основать христианскую Церковь в каком-нибудь городе римской империи! И вот в определенный момент в этой Церкви, созданной ценой неимоверного терпения и самоотвержения, начинаются конфликты, в которых христиане ведут себя почти как язычники. Об одном из таких конфликтов мы можем узнать из послания апостола Павла к христианам города Эфес. Эфес был одним из самых дорогих сердцу апостола городов. Здесь он прожил, ежедневно проповедуя, три года и оставил после себя крепкую общину, о неожиданных внутренних проблемах которой узнал находясь по лживому навету в римской тюрьме. Желая помочь дорогой его сердцу Эфесской церкви, из мрачных застенков Рима в 63 году апостол Павел направил христианам Эфеса послание, отрывок из которого читается сегодня во время утреннего богослужения.

Братья, 4.7 каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. 4.8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. 4.9 А «восшел» что́ означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 4.10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. 4.11 И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, 4.12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 4.13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.

После ухода Павла из Эфеса местные христиане сначала жили в мире, но затем среди них начались нестроения. Эфесяне стали составлять что-то наподобие рейтинга – кто из них обладает бОльшими духовными дарованиями, а кто меньшими. Одна из главных особенностей существования ранней Церкви состояла в том, что ее члены обладали необычными способностями – кто-то из древних христиан по вдохновению свыше мог говорить на иностранных языках, кто-то – пророчествовать о будущем, кто-то из них был способен с воодушевлением учить других христианскому вере и Священному Писанию. Некоторые совмещали в себе несколько духовных дарований. Большое количество способностей у одних христиан Эфеса вызывало зависть у других. Зависть и послужила основной причиной конфликтов в эфесской общине. Апостол Павел, направляя свое послание в Эфес, призывал местных христиан не заниматься пустыми спорами, а довериться Богу. Павел прямо говорит, что только от Христа зависит, кому и какой дар ниспослать. Бог лучше знает, кому какое дарование подходит. При этом христианин не должен пассивно относиться к своей духовной жизни. Божественный дар приходит лишь к тому, кто стремится подражать Спасителю. Как Христос получил власть над миром, проявив смирение перед Небесным Отцом, так и христианин должен жить с покаянием в сердце, благодаря чему только и может принять дар от Бога. Различные духовные дарования продолжают жить в Православной Церкви. Они не столь очевидны, как в древности, но они есть. В Церкви по-прежнему имеются люди, способные на чудеса и мудрое духовное руководство. Как тогда, в древности, так и сегодня это необходимо для созидания церковной жизни, для того, чтобы все христиане стремились духовной прогрессировать, беря в пример более совершенных собратьев по вере. Различные духовные дарования позволяют также Церкви развиваться в целом, внутренне совершенствоваться, по слову апостола Павла, возрастать в меру полного возраста Христова.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема