Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Праздник Светлого Христова Воскресения испокон веков почитался в России, как один из главных христианских Праздников. В течение сорокадневного Великого поста, предваряющего Пасху, не устраивались большие торжества, а жители страны старались совершать дела милосердия.

К окончанию поста, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приурочивались Вербные базары, где кроме ароматных веточек с пушистыми почками можно было приобрести игрушки, свистульки и постные пироги с рыбой, капустой, грибами и яблоками. Часто на таких ярмарках начинали покупать подарки близким к Пасхе. Самый большой Вербный базар устраивался на Красной площади.

На Страстной неделе к Пасхе убирали в домах, а городовые следили за тем, чтобы к Торжеству были приведены в порядок улицы и городские фасады. В XIX веке в России широко распространилась традиция дарить на Пасху друзьям и близким пасхальные яйца: шоколадные, сахарные, из дерева и фарфора. И конечно, во многих семьях красили яйца — с помощью ягод, луковой шелухи или тряпичных лоскутков. В конце XIX века в Россию из Европы пришла новая традиция: накануне Праздника обмениваться с родственниками и друзьями, которых не удастся поздравить лично, пасхальными открытками. Первая русская коллекция открыток, приуроченная к Светлому Празднику, была создана художником Николаем Каразиным в 1898 году по инициативе благотворительной общины святой Евгении. Средства от продажи шли на нужды Красного креста. Позднее, иллюстрации для пасхальных открыток рисовали такие знаменитые художники, как Александр Бенуа и Илья Репин. На почтовых карточках часто изображали православные храмы, весенние сюжеты, и праздничные угощения.

К концу Страстной недели все приготовления к Торжеству заканчивались, и жители страны семьями шли на ночную Пасхальную службу. Ночную Литургию в своём рассказе «Светлая заутреня» вспоминал писатель Василий Никифоров-Волгин: «Наступила тишина. И среди этой тишины запели: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех". И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. <...> Смолкли колокола. Сердце затаилось. <...> И вот, то огромное, чего охватить не мог вначале, — свершилось! Запели "Христос Воскресе из мертвых"». Современники событий вспоминали, как красив был ночной пасхальный крестный ход на площади у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Силуэт величественного храма тонул в море огоньков свечей, которые люди несли в руках.

После службы народ христосовался — друзья и близкие троекратно целовали друг друга в щёки с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе Христос!». По обычаю, введенному императором Николаем I, государь христосовался с приближёнными, слугами, офицерами и представителями народа. Каждому, кому довелось похристосоваться с царём на память вручалось расписное фарфоровое яйцо.

Любили пасхальные традиции и в семье последнего русского царя. В 1913 году Император Николай II писал в своём дневнике: «Дети красили яйца с офицерами яхты <...> Одарили друг друга после обеда. <...> Служба была торжественная и замечательно красивая в нашем прелестном храме».

Наступала Светлая седмица — праздничная пасхальная неделя, выходная для граждан империи. По всей России устраивались ярмарки и народные гуляния. С 1913 года по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны, сестры императрицы, совершался благотворительный сбор под названием «Пасхальное яичко», средства от которого шли на помощь беспризорным детям.

Многие светлые традиции празднования Воскресения Христова пережили революцию и дошли до наших дней. Мы так же, как и наши предки идём в Пасхальную ночь на Литургию, печём куличи и красим пасхальные яйца, а ещё передаём эти чудесные традиции нашим детям.

Все выпуски программы Открываем историю

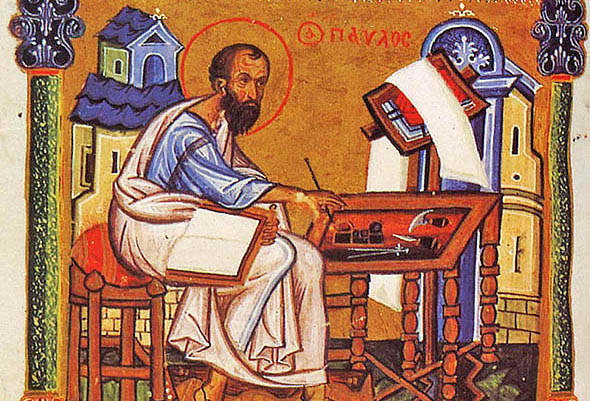

Послание к Филиппийцам святого апостола Павла

Апостол Павел

Флп., 240 зач., II, 5-11

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

В церковном богослужении немало повторяющихся песнопений и гимнов. Чтения из Священного Писания то же довольно часто повторяются. Может показаться, что в этих бесконечных повторах есть нечто навязчивое. Но можно размышлять о них и иначе: да, повторений много, однако исполняю ли я то, что слышу? А что, если эти повторы нужны для меня, для того, чтобы я наконец-то услышал и понял слова Церкви и слова Самого Бога?

Сегодня мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день Церковь предлагает обратить наше внимание на прекрасно знакомый всем православным христианам отрывок из 2-й главы Послания апостола Павла к Филиппийцам. Этот отрывок звучит сегодня во время литургии. Давайте его послушаем.

Глава 2.

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:

6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;

7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,

11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Невозможно не заметить, что только что прозвучавший отрывок ничего не говорит о Божией Матери. Он полностью посвящён Христу, и это неудивительно, ведь и жизнь чествуемой сегодня Пресвятой Девы тоже была безраздельно посвящена Христу, и, вспоминая Ее, мы не можем в своём воспоминании не делать акцент на Том, Кого Она любила — на Её Сыне.

Однако, есть одна проблема. Церковь решила, что, говоря о Божией Матери, разумнее всего будет говорить не просто о Её Сыне, а о Его смирении. Для нас это странно: во-первых, праздник — это, как будто бы, не самое лучшее время, чтобы размышлять о смирении, а во-вторых, разве мы не можем сказать о Воплощённом Боге нечто иное? Разве мало у нас дней, в которые мы вспоминаем Крест Христов и неразрывно связанное с ним смирение Сына Божия?

На второй из этих двух вопросов ответ прост: нет, не достаточно, ведь если бы было достаточно, то мы — чада Церкви — уже давно бы обрели «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», и не стали бы ни завидовать друг другу, ни биться за обладание благами тленного мира, мы не боялись бы нищеты, мы не обижались бы на оскорбления и не стремились мстить, мы во многом были бы подобны Пресвятой Деве. Увы, но мы не таковы, а потому нам требуется напоминать вновь и вновь.

Почему же сделан акцент на смирении Христа?

Его смирение — это, пожалуй, самое непостижимое чудо из всех возможных чудес. Мы по себе знаем, как бывает сложно попросить прощения даже в том случае, если наша вина известна и нам, и всем окружающим. Почти невозможно попросить прощения, если мы объективно не виноваты. Беспредельно сложно ставить себя на последнее место. Почти невозможно не думать о самом себе. Церковь вновь и вновь напоминает: путь возвеличивания самого себя — это тупиковый путь. Христос победил ад, пройдя по противоположному пути — Он смирил Себя не только став человеком, Его смирение простёрлось дальше: будучи человеком, Он предал Себя в руки других людей, Он отказался от сопротивления ради того, чтобы «Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени». Христос, смирившись, обрёл то величие, которое дают не люди, а Сам Бог. Божия Матерь сумела уподобиться в этом Своему Сыну, и Она обрела истинное величие. Церковь призывает нас последовать этому примеру, и получить вместо тленной славы нетленную радость Христова Царства. Пусть же Божия Матерь поможет всем нам на этом пути!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Успение Пресвятой Богородицы». Протоиерей Павел Карташёв

У нас в студии был настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района протоиерей Павел Карташёв.

Накануне дня Успения Пресвятой Богородицы мы говорили об истории и смыслах этого события.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню Успения Пресвятой Богородицы.

Первая беседа со священником Александром Сатомским была посвящена отношению к ограниченности земной жизни в Ветхом Завете.

Вторая беседа с протоиереем Дионисием Лобовым была посвящена христианскому отношению к уходу близких из земной жизни.

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Блаженная Матрона Анемнясевская». Священник Анатолий Правдолюбов

У нас в гостях был клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе священник Анатолий Правдолюбов.

Разговор шел о непростой, но удивительной судьбе блаженной Матроны Анемнясевской, которая еще при жизни своими молитвами помогала людям и считалась святой, за что была арестована советскими властями, при том, что была слепой и не могла самостоятельно передвигаться.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер