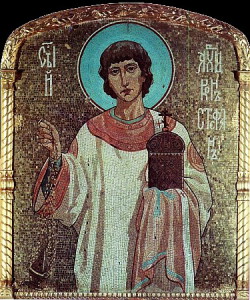

Небольшая деревенька Хирбет Эль-Тирех, что в двух километрах от столицы палестинской автономии, города Рамалла, в ноябре 2014 года неожиданно получила всемирную известность. Палестинские и израильские археологи, проводя исследования в окрестностях этого селения, обнаружили, что именно здесь в тридцать пятом году по Рождестве Христовом был похоронен архидьякон Стефан - святой, который первым в истории принял мученическую смерть за Христа. Руководитель археологической группы, доктор Салах Хуссейн аль-Худеллия сделал официальное заявление, что это открытие имеет исключительную ценность для христиан всего мира.

Небольшая деревенька Хирбет Эль-Тирех, что в двух километрах от столицы палестинской автономии, города Рамалла, в ноябре 2014 года неожиданно получила всемирную известность. Палестинские и израильские археологи, проводя исследования в окрестностях этого селения, обнаружили, что именно здесь в тридцать пятом году по Рождестве Христовом был похоронен архидьякон Стефан - святой, который первым в истории принял мученическую смерть за Христа. Руководитель археологической группы, доктор Салах Хуссейн аль-Худеллия сделал официальное заявление, что это открытие имеет исключительную ценность для христиан всего мира.

Археологические изыскания проводились в рамках проекта по обнаружению древностей Иерусалимского университета. В ходе раскопок близ селения Хирбет Эль-Тирех были найдены остатки обширного византийского храмового комплекса, включающего в себя церковь и монастырские постройки. В одной из исследуемых точек храма взорам ученых неожиданно открылась надпись, указывающая, что эта церковь была построена на месте погребения святого Стефана.

Находка крайне удивила археологов. Ведь историки были убеждены, что первомученик Стефан похоронен совсем в другом месте, в окрестностях города Бейт-Шемеш на склонах Иудейских гор. Какое же из двух захоронений подлинное?

:

О судьбе первого христианского мученика Стефана рассказывается в библейской книге «Деяния святых апостолов». Известно, что этот молодой образованный человек принадлежал к Иерусалимской общине. За проповедь христианства он был привлечен к суду, а затем насмерть побит камнями. В книге «Деяний» говорится, что «Стефана погребли мужи благоговейные». Кто были эти мужи и где они похоронили первомученика, Священное Писание умалчивает. Однако, сохранилось историческое свидетельство об обретении мощей святого спустя почти четыре столетия после его смерти - в 415 году. Это событие описал палестинский священник Лукиан в своем «Послании ко всем Церквам об открытии мощей мученика Стефана». Из этого послания следует, что первомученика похоронил на своем земельном участке некто Гамалиил. Можно предположить, что это тот самый Гамалиил, который упомянут в Новом Завете - будучи членом высшего судебного органа евреев – Синедриона, он выступал в защиту ранних христиан. Точные координаты места захоронения святого Стефана автор послания не назвал, заметив лишь, что «земля Гамалиила» находится неподалеку от Иерусалима.

Мощи архидьякона Стефана после их обретения в 415 году были перенесены в Иерусалим, а оттуда в Константинополь. Постепенно частицы этой реликвии распространились по всему миру. Сейчас святые останки первомученика можно увидеть в храмах Италии, Испании, Франции, Греции, Румынии, Украины. В России, в Троице-Сергиевой лавре хранится десница - правая рука первомученика.

Опустевшая гробница близ Иерусалима продолжала оставаться для верующих предметом почитания. Над ней была выстроена церковь, вокруг которой образовался монастырь. Однако, в седьмом веке персы, захватившие Израиль, уничтожили почти все православные храмы и святыни на Святой земле. Не стала исключением и обитель на месте погребения первомученика Стефана. Спустя несколько веков уже никто не мог точно ответить на вопрос – где именно находится та земля Гамалиила, которая некогда приняла убиенное тело. Так продолжалось до тех пор, пока в 1916 году во время археологических раскопок неподалеку от города Бейт-Шемеш не были обнаружены руины византийского монастыря и пещерные захоронения с пустымисосудами для хранения останков святых. При этом в одной из уцелевших мозаик упоминалось имя святого Стефана. Это дало основаниепредположить, что именно отсюда мощи первомученика были изъяты в 415 году и перенесены в Иерусалим. Однако у специалистов оставались вопросы.

Бейт-Шемеш отделяет от Иерусалима тридцать с лишним километров. Едва ли автор пятого века мог назвать эти селения близко расположенными. Поэтому ученые, занимающиеся вопросами библейской археологии, заинтересованно восприняли обнаруженное доказательство, что именно Хирбет Эль-Тирех – та самая «весь Гамалиила», о которой писал в пятом веке палестинский священник Лукиан. Через пять лет изыскания будут завершены, и деревня Хирбет Эль-Тирех, расположенная в двенадцати километрах от Иерусалима, станет местом паломничества для христиан со всего мира.

Неожиданное открытие палестинских археологов оказалось одинаково ценно и для науки, и для религии. Как справедливо заметил доктор Салах Хуссейн аль-Худеллия, в вопросах веры чрезвычайно важно соблюдать историческую правду.

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема