Лечить больного, а не болезнь — такого принципа придерживался в своей практике и научной деятельности врач Алексей Александрович Остроумов. Профессор Московского университета, в конце XIX-го века он стал основателем терапевтической школы. Доктор Остроумов был уверен: одного, даже самого точного, определения болезни недостаточно для успешного лечения. За диагнозом нужно видеть человека. Знать, как он живёт, о чём беспокоится, в чём нуждается. Чтобы помочь пациенту, важно понимать, что способствовало возникновению и развитию заболевания, считал Остроумов.

Из-за индивидуального, человечного и сострадательного подхода к больным, доктора часто сравнивали со священником. Журналист и писатель Александр Амфитеатров, семью которого лечил Алексей Александрович, писал: «Остроумов был похож на кафедрального протопопа, переодетого в сюртук». Впрочем, он и вправду мог бы стать священнослужителем, пойдя по стопам отца, настоятеля московского храма Пимена Великого в Новых Воротниках. Алексей окончил Московскую духовную семинарию. Однако на последних курсах увлёкся медициной, и решил посвятить себя служению людям в качестве врача. После семинарии Остроумов поступил на медицинский факультет Московского университета.

В 1871-м году он получил диплом. Талантливого выпускника оставили при факультете — Остроумов был назначен лекарем госпитальной университетской клиники. Там Алексей погрузился в исследования, и через три года защитил докторскую диссертацию в Московском университете. Молодого учёного откомандировали стажироваться за границу. Остроумов провёл там несколько лет, набираясь опыта в лучших европейских клиниках. В 1879-м вернулся в Москву, в стены родного университета и начал преподавать. А через год возглавил госпитальную клинику при Московским университете. На этом посту Остроумов оставался 20 лет — до самой своей кончины. Благодаря Алексею Александровичу небольшая университетская клиника превратилась в мощную научно-исследовательскую базу. Остроумов добился разрешения на строительство целого Клинического городка на Девичьем поле в Москве. В оборудование новых лабораторий и лечебных корпусов доктор вкладывал и собственные средства. В обновлённой клинике появился физиотерапевтический кабинет — на тот момент первый в России. Вскоре госпитальную университетскую клинику в народе стали называть «Остроумовская». Со всех концов России съезжались туда не только пациенты, но и врачи — чтобы учиться у Алексея Александровича помогать больным.

Помимо научной и преподавательской деятельности, Остроумов вёл обширную врачебную практику. Пациенты искренне любили доктора и неспроста прозвали его «Пантелеимоном-целителем». Алексей Александрович обладал даром приносить облегчение даже безнадёжным пациентам. Александр Амфитеатров вспоминал, как за неделю до кончины его матери Остроумов приехал на очередной осмотр. Помочь женщине было уже нельзя; но доктор говорил с нею настолько добродушно, по-приятельски, что оставил больную весёлой и счастливой. Сам журналист лечился у Остроумова от запущенного дифтерита, и так описывал визиты доктора: «Приехал, нахохотал, наострил, развеселил меня, мать, отца, поднял настроение в доме и — исчез. И так, затем, каждый день». Амфитеатров писал, что доктор Остроумов покорял больных способностью сразу делаться другом и родным. То же самое отмечал и Антон Павлович Чехов, который был студентом Остроумова, а впоследствии — и его пациентом.

Остроумов старался избегать обезличенного медицинского термина «случай». Он видел перед собой, прежде всего, человека. Характерными чертами терапевтической школы Остроумова стал личностный подход к каждому больному; глубокое изучение среды, в которой тот живёт.

В 1900 году больным почувствовал себя сам доктор. Алексею Александровичу было тогда пятьдесят, много сил отдавал он работе — организм износился, истощилась нервная система. В надежде восстановиться, Остроумов отправился на Черноморское побережье. Однако и там не смог сидеть без дела. В Сухуме он продолжил принимать больных, на пожертвования благотворителей и собственные средства открыл больницу и родильный приют. В Москву доктор вернулся в 1908-м. Уже неизлечимо больным — у него развивалась саркома. Жить ему осталось считанные месяцы. В июле того же года Алексей Александрович Остроумов скончался. Последний земной приют московский доктор нашёл на кладбище Новодевичьего монастыря, что недалеко от Девичьего поля. А память о нём жива до сих пор — имя Остроумова сегодня носит клиника госпитальной терапии Московского Сеченовского университета.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Псалом 32. Богослужебные чтения

Однажды протоиерей Александр Шмеман записал в своём дневнике: «Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться». Эти слова напрямую связаны с главным нервом 32-го псалма Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем внимательно — нам ведь тоже интересно понять, как Бог и радость связаны друг с другом?

Псалом 32.

[Псалом Давида.]

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.

2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;

3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,

4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их:

7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.

8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,

9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.

10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей.

11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.

13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;

14 с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:

15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.

16 Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.

17 Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою своею.

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,

19 что Он душу их спасёт от смерти и во время голода пропитает их.

20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;

21 о Нём веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Весь псалом — сплошная ода радости. Но в этой оде есть и достаточно много обоснований — почему и правда, невозможно знать, что Бог есть — и не радоваться! Давайте посмотрим внимательнее.

Первое основание — Бог верен. Он — «твёрдое основание», его Слово право и дела верны. Что это значит в отношении каждого из нас? То, что Богу можно доверять. Звучит странно, не правда ли?

А дело вот в чём. Как мы знаем из библейской истории, единобожие Израиля находилось в очень плотном и агрессивном окружении языческих верований. Там богов было — на любой вкус и цвет. Отчасти мы можем почувствовать эту специфику, когда знакомимся, например, с историей шаманизма — где с духами всегда надо держать ухо востро: они коварны, своевольны, непостоянны, легко могут подвести в самый неподходящий момент. Духи — те же «языческие боги»: и что они собой представляют на практике, иудеи прекрасно знали.

Теперь с этого ракурса посмотрим на слова Давида. Он кричит от радости о том, что его Бог — совсем не такой, как эти языческие духи: Он — не лукавит и не двоится; Он не ищет какой-то Своей выгоды, Он не предаёт, Он сохраняет верность Своему слову и не переступает через Свои обязательства. Ещё бы рядом с таким Богом не радоваться!..

Идём дальше. Бог, Которому поёт свою песню Давид, — Творец всего мироздания. Не полчище каких-то непонятных сил, бесконечные трансформации через эманации, перевоплощения и прочая нагромождённая путаница — а Он, лично, можно даже сказать, «собственноручно» и создал всё то, что существует. Причём, надо отдать должное — создал не только вполне функционально, но и потрясающе прекрасно — именно для нашего, человеческого глаза! Как тут не радоваться!

А когда Давид смотрит на историю своего народа — через какие перипетии пришлось проходить, из каких непролазных дебрей выбираться, какие непреодолимые вражеские силы под действием Бога рассыпались в пух и прах — Давида просто охватывает ребячий восторг: да, это всё — Он, наш Бог — именно таков, Он — целиком и полностью «за нас!» Ну и как же тут не скакать и не плясать от радости!

Одним словом, Давид не только декларирует, что рядом с Богом и радость будет — но и доказывает эту истину с разных сторон. Так что когда нам в очередной раз придут помыслы пострадать и поунывать — самое время взять 32-й псалом и хотя бы немного прикоснуться к этой радости от близости к нашему Господу и Спасителю!

Первое соборное послание святого апостола Петра

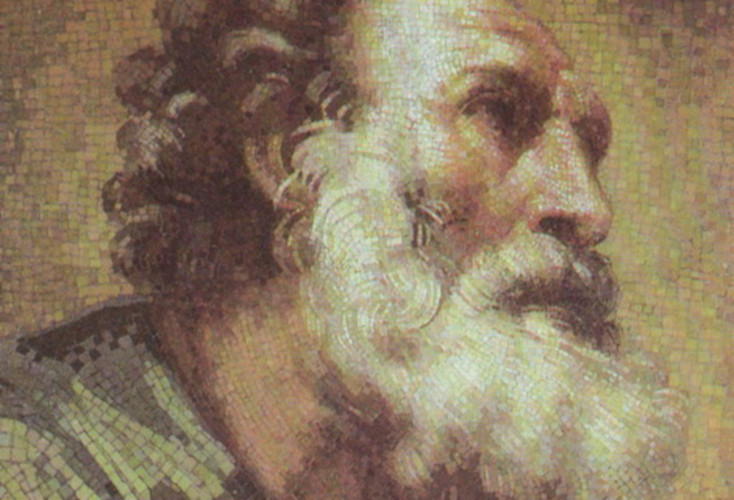

Апостол Пётр

1 Пет., 59 зач., II, 21 - III, 9.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Дерево, как известно, познаётся по плодам. А человек? Правильно. По делам. Можно сколько угодно рассуждать о высоком и добром, но если всё словами и заканчивается, толку от рассуждений немного. Во всяком случае, именно такую мысль развивает в своём первом послании апостол Пётр. Отрывок из 2-й и 3-й глав этого библейского текста читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.

Глава 2.

21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.

22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.

23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

Глава 3.

1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,

2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,

4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.

6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

Послания апостола Петра (а их в Библии — два) носят именование соборных, то есть адресованных не конкретному лицу, а всей полноте Церкви. Хотя, быть может, мы просто не знаем, кому именно апостол Пётр писал. Какой именно общине или человеку. Но это не имеет какого-то особого значения, поскольку содержание посланий действительно касается каждого христианина. Вне зависимости от места и даже времени его проживания. Ведь, согласитесь, прозвучавшие строки, на самом деле, звучат очень актуально.

Апостол Пётр призывает своих читателей следовать примеру Господа Иисуса Христа, подражая Его пониманию мира и человека. Так, Христос никогда не боролся с людьми, а только со злом, которое люди совершали. Спаситель во время Своего земного служения проявлял поразительную мудрость, каждый раз оказываясь способным отделить человека от его ошибок. Христос никогда не мстил, не отвечал злом на зло. Но, приняв на Себя тяжесть пороков этого мира, упразднил власть тьмы через Крестную жертву. И даровал нам свободу — свободу от зла. Или как пишет апостол Пётр: «ранами Его вы исцелились».

Благодаря Христу мы теперь имеем возможность не только не бояться зла, но и не страшиться одиночества. Ведь тот, кто верит в Спасителя, следует Его заповедям, никогда не будет одинок. Во-первых, Христос будет рядом, утешая и поддерживая. Во-вторых, заповеди Господа Иисуса предполагают служение милосердия. А там, где милость, участие, терпение, там дружба и любовь. Благодаря Христу, через Христа мы получаем возможность найти родных по духу людей.

Рассуждает апостол Пётр и о том, как должны выстраиваться отношения между супругами. Он призывает мужей и жён с заботой и нежностью относиться друг ко другу, думать не только о себе, своих интересах, но и о нуждах другого. И Пётр, например, просит жён заботиться внутреннем, чем о внешнем, ведь внешняя красота приобретает какое-либо существенное значение, если она изнутри освящена добродетелями.

А мужей апостол призывает к чуткости. Мы слышали замечательные слова: «(Мужья), обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот как интересно получается. Если муж относится к жене с небрежением, то его молитвы Бог не примет. Потому что милость от Господа приходит только к тому, кто сам проявляет милость по отношению к ближнему. А ближе жены у мужчины никого нет.

И, конечно, по-настоящему вдохновляет окончание сегодняшнего чтения. Призвав читателей к единомыслию, состраданию, дружелюбию, апостол Пётр пишет: «благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Эти слова означают следующее. Если человек считает себя христианином, значит — людям рядом с ним должно быть хорошо. Ведь плодами настоящей веры являются милосердие и сострадание. Именно так на практике проявляет себя упомянутое апостолом Петром благословение, исходящее от Бога через верных Господу людей.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Творить добро: как стать участником «Клуба волонтёров»

Работа волонтёром — это не только общение с подопечными, благотворительные акции, но и текущие административные задачи. Здесь важно найти баланс, и Евгении Агаджанян — координатору проектов «Клуба волонтёров» — это удаётся.

В свободное от рабочих вопросов время Женя с группой добровольцев помогает нескольким многодетным семьям. Недавно одной из них потребовалась помощь с организацией ремонта. Трудились всей командой: как волонтёры, так и сами подопечные. Закупили материалы, поклеили обои, установили натяжной потолок, покрасили рамы и обновили освещение.

«Клуб волонтёров» существует в России более 20 лет. На регулярной основе ребята помогают многодетным семьям в сложной жизненной ситуации, а также поддерживают 25 детских домов и интернатов в 12 регионах страны. Основное внимание активисты уделяют подопечным в посёлках и небольших городах.

Для того чтобы присоединиться к Клубу волонтеров достаточно прийти на День открытых дверей, который ребята проводят каждые 2 недели. Подробную информацию об этом можно найти на сайте организации.