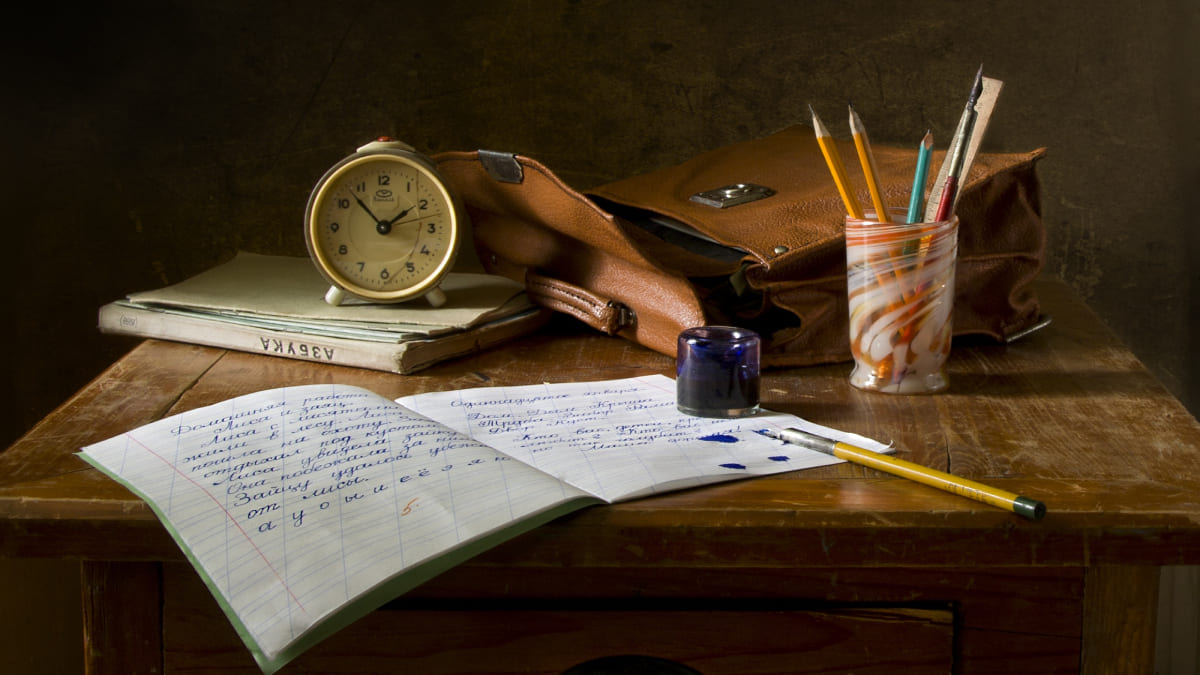

Фото: PxHere

Первым российским вузом официально считается Славяно-греко-латинская Академия, которая открылась в 1687 году при Заиконоспасском монастыре. Именно её в своё время окончил великий Михаил Васильевич Ломоносов. Однако своему возникновению Славяно-греко-латинская Академия обязана другому учебному заведению — Типографской школе. На шесть лет раньше она появилась при Московском Печатном дворе.

Российское государство к концу XVII века остро нуждалось в образованных гражданах. После монголо-татарского ига, бесконечных войн и Смуты, держава заметно растратила свой интеллектуальный потенциал, заложенный ещё во времена Древней Руси. Это ясно понимал молодой, прекрасно образованный царь Фёдор Алексеевич, когда взошёл на российский престол в 1676 году. Государь всерьёз задумывался о том, что Москве необходимо крупное учебное заведение. В своих мыслях царь укрепился после того, как к нему на аудиенцию пришёл иеромонах Тимофей. Четырнадцать лет он прослужил русским послом при Иерусалимском патриархате. Бывал в Константинополе, где учился у греческих богословов. И вот, этот повидавший мир учёный муж вернулся на Родину. Царю он сообщил неутешительные вести: турки, захватившие Константинополь ещё в XV веке, пытаются уничтожить греческую науку. Выслушав иеромонаха Тимофея, Фёдор Алексеевич созвал совет во главе с Патриархом Московским Иоакимом. Совет постановил: «тамо умаляемое учение зде насадити». То есть, сделать центром науки и образования Русь, Москву. Царским указом при Печатном дворе на Никольской улице, в двух каменных палатах была учреждена Типографская школа. Место выбрали не случайно. Печатный двор был сосредоточием учёности, здесь хранилась и постоянно пополнялась уникальная библиотека. Возглавил школу тот самый иеромонах Тимофей — первый среди русских учёных он получил звание «ректора». Типографскую школу иногда даже именовали «Тимофеевским училищем».

Уже к лету 1686 года в школе одновременно обучалось более двухсот человек. Для того времени — внушительная цифра. Подобного масштаба русское просвещение до тех пор ещё не знало. В Типографской школе было два отделения — славянское и греческое. И в том, и в другом преподавались письмо, грамматика, диалектика, риторика, история, география и «пиитика» — то есть, античная литература. Студенты читали Эсхила, Эзопа, Аристофана, Гомера. Основным предметом было, конечно, богословие. Преподавали в школе знаменитые учёные того времени — сам иеромонах Тимофей, «справщики» Печатного двора Мануил Григорьев и Карион Истомин — автор первого русского букваря. Воспитанниками, по указу государя, могли стать «люди всякого чина». Были среди учеников школы и представители знати, и безродные сироты. Студенты получали стипендию. За счёт Патриаршей казны им выдавалась одежда и обувь, а по праздникам — гостинцы.

Между тем, Фёдор Алексеевич не собирался останавливаться на достигнутом. Типографскую школу он видел лишь первым шагом на пути развития отечественной науки и образования. Теперь нужна была академия. Государь даже составил особую грамоту — своего рода проект развития — в которой подробно обрисовывал будущее учебное заведение. По задумке Фёдора Алексеевича, академия должна была крепко стоять на страже православной веры, хранить её чистоту, учёностью защищать от искажения и ересей. Такое учебное заведение, в основу которого легли образовательные и нравственные идеи царя, появилось спустя пять лет после скоропостижной кончины Фёдора Алексеевича. В 1687-м году в Закиноспасском монастыре всё на той же Никольской улице, которую недаром называют «улицей русского просвещения», открылась Славяно-греко-латинская академия. Студенты Типографской школы Печатного двора были переведены туда в полном составе. А её лучшие выпускники стали преподавателями Академии. Так зарождалось в России высшее академическое образование. И уже совсем недалеко было до его расцвета.

Все выпуски программы Открываем историю

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема