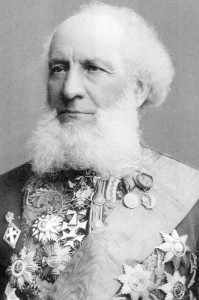

Весь мир знает Петра Семёнова-Тян-Шанского как великого учёного, географа, путешественника, организатора первой Всеобщей переписи населения Российской империи. Он занимал высокие государственные посты: был сенатором и членом Государственного совета. Но список добрых дел Семёнова ничуть не меньше, чем перечень профессиональных.

Пётр с детства привык к ответственности. Его мама тяжело болела, а отец умер, когда мальчику было 11 лет. Пете пришлось самому управлять фамильным имением. Став взрослым, Пётр перенёс чувство ответственности с родового гнезда на всю Россию. Насмотревшись на тяжёлую жизнь крестьян, он возмущался крепостным правом. А побывав в экспедициях в Сибири, и изучив быт северных деревень, Семёнов убедился в том, что стране нужны реформы и стал одним из авторов закона об освобождении крестьян.

Работа на благо людей так понравилась Петру Петровичу, что он не оставлял её до конца жизни. Но он хотел придать благотворительности государственный размах и стал создавать благотворительные организации. 20 лет Семёнов был председателем Общества помощи нуждающимся студентам Петербургского университета. Молодым людям выдавали деньги, их бесплатно лечили, устраивали на работу. Во многих аптеках по договорённости с Обществом учащимся продавали лекарства по сниженным ценам. А сам Семёнов нередко вносил плату за учение студентов.

Почти двадцать лет Пётр Петрович заботился о больных костным туберкулёзом детях. Семёнов был главой Санаторной станции в эстонском курортном городке Аренсбурге. Каждый год здесь бесплатно отправляло туда лечились 50 больных детей из бедных семей. Пётр Петрович считал своим долгом спасение ребятишек: его сын умер от костного туберкулёза.

В Петербурге второй половины 19 века активно развивались церковно-приходские благотворительные общества. Это были добровольные объединения людей, безвозмездно помогавшие бедным. Одно из таких обществ открыл зять Семёнова при Андреевском соборе. И конечно же, Пётр Петрович принимал в работе Общества самое деятельное участие. 32 года он председательствовал в нём. Сначала организация просто выдавала беднякам деньги. Но Семёнов настаивал на том, чтобы это были выплаты не от случая к случаю, а пусть небольшие, но регулярные пособия.

Считая, что делает слишком мало, Пётр Петрович решил построить дом и поселить в нём детей-сирОт, стариков и инвалидов. Купив землю, Семёнов возвёл на ней двухэтажное здание. На первом этаже жили старики и дети, на втором – помещались дешёвые квартиры. Вскоре был построен ещё один - трёхэтажный дом с церковью. Андреевскому обществу так доверяли богатые люди, что стали завещать ему и другие дома, с условием, что в них разместят, к примеру, больных неимущих женщин. Андреевское общество стало делом всей семьи Семёнова. Воспитательной частью детского приюта заведовала его супруга, учительницами служили дочь и племянница, и сын во всём помогал отцу, а после его смерти занял пост председателя общества.

Когда в 1905 году после войны с Японией многие дети в России остались сиротами, правительство обратилось именно к Семёнову с просьбой стать во главе комитета для призрения детей. Петру Петровичу было уже 78 лет, но он всё равно разъезжал по уездам и лично навещал семьи погибших солдат.

Как-то отвечая на вопрос: «Ваша любимая добродетель?», Пётр Петрович ответил: «Любовь к человечеству вообще и к каждому человеку в особенности, полная сочувствия к его достоинствам, снисхождения к его недостаткам, отзывчивая к его страданиям, всегда готовая облегчИть их».

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

Богопознание во времена Ветхозаветные было делом дефицитным. Немногие пророки, самые светлейшие личности поколений, сподаблялись ради своей верности, ради своей ревности о Господе, особой благодати ведать Его, Его волю узнавать, Его дыхание чувствовать в ноздрях своих, как об этом говорит Иов Многострадальный.

Но иное дело — новозаветная благодать. И не только великие, но и малые, то есть всякий человек, теперь имеет возможность просто и ясно созерцать Бога-Человека, Бога, воспринявшего человеческое естество, ради того, чтобы в нем произвести новую закваску в роде человеческом, стать новым Адамом.

И эта великая благодать, этот Новый Завет, эта новая эпоха жизни человечества поставляет каждого безответным перед Господом. Как ты ни мал, как ты ни незначителен, ты, тем не менее, не можешь отвернуться от той правды Бога воплощения, от Креста и Воскресения Христова, знакомство с которыми доступно каждому.

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема