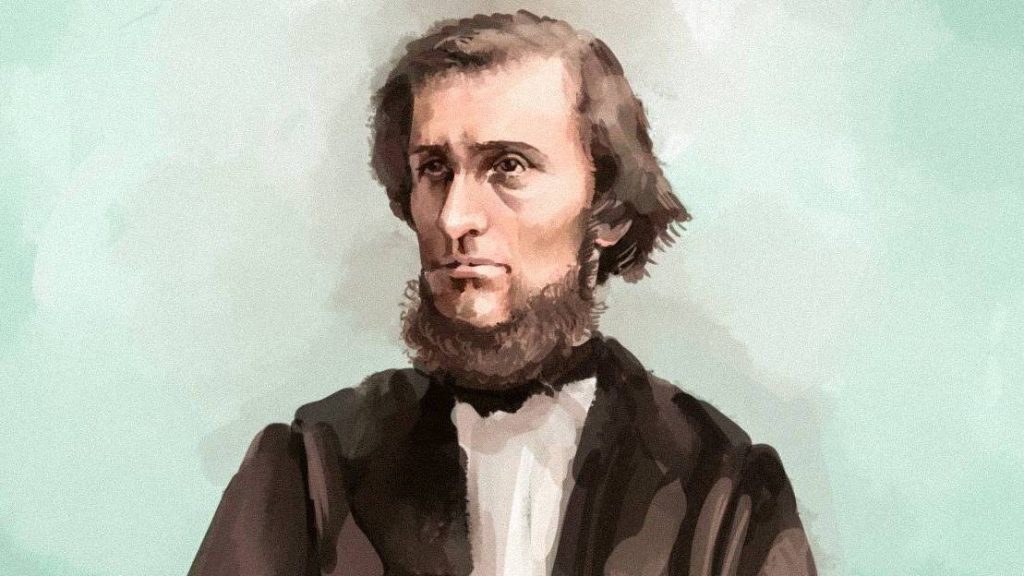

Учитель русских учителей, профессор Константин Дмитриевич Ушинский — основоположник отечественной педагогики.

Константин Дмитриевич родился в 1823 году в Туле. Начальное образование получил дома. В 1835 году Ушинский поступил сразу в третий класс Новгород-Северской гимназии. Годы спустя Ушинский трудился в ярославском Демидовском лицее, Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благородных девиц в Петербурге. Константин Дмитриевич стал автором знаменитого учебника «Родное слово», в котором ставил во главу угла духовное развитие человека. На книге, пронизанной истинно христианским духом, выросло несколько поколений учеников и учителей.

Что писал о Константине Дмитриевиче Ушинском его друг и соратник Лев Модзалевский?

В Демидовском лицее города Ярославля давно прозвенел звонок, оповещавший об окончании лекций. Но двери одной из аудиторий по-прежнему оставались закрытыми. Студенты не вскакивали радостно со своих мест и не спешили, как обычно, по домам. Они, кажется, и вовсе не слышали звонка. Затаив дыхание, все слушали преподавателя. Речь профессора Константина Дмитриевича Ушинского была яркой, вдохновенной и увлекательной. «Он летит из аудитории под громом аплодисментов очарованных его речью студентов», — вспоминал эти лекции Владимир Ермилов, один из учеников Ушинского.

Учитель русских учителей — так современники называли Константина Дмитриевича — родился в 1823 году в Туле. Отец Ушинского был военным, поэтому семья довольно часто переезжала. И в конце концов осела в окрестностях городка Новгород-Северский Черниговской губернии. Там родители Константина приобрели небольшое имение. Детство и юность Ушинского прошли среди живописной природы Малороссии, которая стала для мальчика своего рода первой школой. Там он научился ценить красоту окружающего мира, любить родную землю и людей, живущих на ней. Позже в одной из своих работ Ушинский писал: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет огромное воспитательное влияние на развитие молодой души».

Будущий основоположник отечественной педагогики стремился к знаниям с юных лет. Начальное образование Константин получил дома. С мальчиком занималась мать, и подготовила его настолько хорошо, что в 1835 году Ушинский поступил сразу в третий класс Новгород-Северской гимназии. Её директор, Илья Фёдорович Тимковский, стал для Ушинского примером беззаветного служения своему делу и отношения к ученикам — уважительного, неравнодушного и доброго. Именно он оказал влияние на жизненный выбор Константина. Ушинский оканчивал гимназию с твёрдым решением стать учителем. В своём дневнике он записал: «Жертвуя всем, будем трудиться для потомства! Отказавшись от почестей, славы, богатства. Не жди награды ни на земле, ни на небе, и отдай жизнь свою ко благу».

Этим принципом он руководствовался всюду, где бы ни довелось ему трудиться: в ярославском Демидовском лицее, Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благородных девиц в Петербурге. Один из преподавателей Смольного, Виктор Острогорский, восхищался энтузиазмом и педагогическим талантом Константина Дмитриевича Ушинского: «Благодаря энергии одного человека, совершенно обновилось и зажило полной жизнью огромное учебное заведение, дотоле замкнутое и рутинное». По мере того, как накапливался преподавательский опыт, Ушинский анализировал его в статьях, которые публиковал на страницах известных столичных журналов — «Современник» и «Библиотека для чтения». Так зарождалась первая отечественная научная концепция педагогики. Ушинский стал автором знаменитого учебника «Родное слово», в котором ставил во главу угла духовное развитие человека. На книге, пронизанной истинно христианским духом, выросло несколько поколений учеников и учителей.

«Ушинский — это наш народный педагог, также как Пушкин — наш народный поэт, Ломоносов — первый народный ученый, Глинка — народный композитор, а Суворов — народный полководец», — писал про Константина Дмитриевича его друг и соратник Лев Модзалевский. Правда, Ушинский дифирамбов не любил и славы никогда не искал. «Принести как можно больше пользы своему отечеству — вот единственная цель моей жизни», — говорил великий педагог.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Задостойник Благовещения

Фото: Ksenya Loboda / Pexels

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь отмечает 7 апреля по новому стилю, — один из моих любимых дней в году. В свежем прохладном весеннем воздухе витает какое-то особое ощущение обновления, пробуждения природы. А ещё — предчувствие радости, которую Архангел Гавриил принёс в этот день Пресвятой Деве Марии, сказав Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами... Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус».

Каждый год в Праздник Благовещения Церковь в богослужебных текстах, в молитвах и песнопениях напоминает нам о той радости, которая стала началом величайшего в истории человечества события — прихода Бога на землю. Эта радость звучит, например, в песнопении, именуемом Задостойником Благовещения. Давайте узнаем, почему оно так называется, поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

В богослужебной традиции православной Церкви есть особый момент: после Таинства Евхаристии, когда в алтаре заранее приготовленные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, хор исполняет песнопение, посвящённое Богородице, которое называется «Достойно есть». Я рассказываю об этой молитве в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». Но на великие праздники, такие, как Благовещение, хор исполняет задостойники — особые гимны, раскрывающие смысл торжества. Само название этого песнопения — задостойник — говорит о том, что поётся оно вместо песни «Достойно есть».

Первая часть задостойника Благовещения в переводе на русский язык звучит так: «Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, Божию славу». По-церковнославянски фрагмент звучит так: «Благовествуй, земле, радость велию,/ хвалите, Небеса, Божию славу». Послушаем первую часть задостойника Благовещения.

Вторая часть задостойника по-русски звучит так: «Пусть одушевлённого Божия Ковчега / отнюдь не касается рука недостойных» или по-церковнославянски «Я́ко одушевленному Божию кивоту,/ да никакоже коснется рука скверных». Послушаем вторую часть песнопения.

Песнопение завершается строчками, которые так переводятся на русский язык: «Но уста верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!» На церковнославянском языке третий фрагмент песнопения звучит так: «Устне же верных, Богородице, немолчно,/ глас Ангела воспевающе,/ с радостию да вопиют:/ «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!»

Послушаем третью часть задостойника Благовещения.

Задостойник Благовещения появился в богослужебном уставе в византийскую эпоху, примерно в VI или VII веке. Образы, заложенные в нём, несут основополагающие богословские смыслы. В словах «яко одушевленному Божию кивоту» Богородица сравнивается с Ковчегом Завета, святыней, в которой, согласно Ветхому Завету, пребывала слава Божия. Фраза из песнопения «Да никакоже коснется рука скверных» — подчёркивает святость Пресвятой Богородицы. А главное, текст песнопения напоминает нам о том, что Благовещение — это не просто событие прошлого, а реальное переживание веры для каждого христианина. Ведь Благая весть, которую Пресвятой Деве Марии принёс архангел Гавриил, — это радость встречи с Богом любого человека, который готов откликнуться на эту весть всем сердцем.

Давайте послушаем задостойник Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Волгоград. Икона Сталинградской Божьей Матери

Волгоград был основан в шестнадцатом веке как острог Царицын, а с 1925-го по 1961-й год назывался Сталинградом. С таким именем город прославился во время Великой Отечественной войны в середине двадцатого века. Сталинградская битва 1942 года стала переломным моментом противостояния фашистам. В разгар этого затяжного сражения в городе произошло невероятное. В небе над разрушенными домами явилась Божия Матерь с Младенцем Христом на руках. Знамение утвердило веру жителей и защитников города в победу над фашистами. В 2020 году Сталинградское чудо запечатлел художник Василий Нестеренко в мозаичном панно. Мозаику можно увидеть на стене Патриаршего Воскресенского собора в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. Этот храм был построен и освящён в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На основании мозаики эксперты утвердили иконографию образа Сталинградской Божией Матери. Одна из первых икон по этому канону написана для собора Александра Невского в Волгограде.

Радио ВЕРА в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM

Сосна

Фото: Иван Кузнецов / Pexels

Раннее июльское утро, на улице уже жарко. Природа и село проснулись, в деревянном храме идёт служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно, начинает кружится голова. Выхожу на минуту из церкви.

С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как её соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона кажется её серебристый силуэт на фоне сестёр с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она всё ещё красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают её, потеряла она свою силу.

Всматриваюсь в неё и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца, или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника, и я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится «Верую». Благодарю тебя, Господи, за такую возможность!

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Крутояров

Все выпуски программы Утро в прозе