«Они сражались за Родину», студии Мосфильм и Первое творческое объединение, режиссёр Сергей Бондарчук

— Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин?

— А у меня и сейчас есть горе, а что?

— Что-то не видно по тебе.

— А я свое горе на выставку не выставляю.

— А какое же у тебя, к примеру, горе?

— Обыкновенное по нынешним временам: город-то мой, небось, заняли, а там у меня жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал... Товарищей многих за войну я потерял навсегда... Понятно тебе?

Объединённые одним великим, общим горем — войной, шагают по раскалённой от зноя степи солдаты. Их полк отступает к Сталинграду. На дворе — тяжёлый, переломный 1942 год. Разговаривают двое рядовых — Пётр Лопахин и Иван Звягинцев. Возможно, кто-то уже догадался, что сейчас прозвучал диалог из легендарного фильма «Они сражались за Родину», который в 1975 году по одноимённому роману писателя Михаила Шолохова снял режиссёр Сергей Бондарчук. Кинолента получила призы зарубежных фестивалей и была удостоена Государственной премии РСФСР. Более сорока лет прошло с момента выхода картины на экран, но она и сегодня продолжает глубоко трогать и волновать зрителей.

Тех, кто будет смотреть ленту впервые, пусть не смущает её несколько патетическое название. На самом деле фильм «Они сражались за Родину» — по тем временам, вероятно, одно из самых смелых и неформальных художественных высказываний о Великой Отечественной войне. Потому что повествует не только о силе человеческой воли, но и о силе человеческого духа. Сергею Бондарчуку был важен не пафос, а правда. Возможно, поэтому он решился на, казалось бы, немыслимый для советского фильма о войне эпизод. Во время неожиданной атаки немцев, когда кругом рвутся снаряды, полыхает огонь и гибнут товарищи, рядовой Звягинцев осеняет себя крестным знамением и... молится!

— Господи, спаси! Господи, не дай меня в утрату!

— Смерть-то она не родная тётка. Она стерва всякому страшна — партийному и беспартийному. И всякому иному прочему человеку.

Именно в этом и заключается, пожалуй, главная мысль кинокартины: воевали за родную землю и отстояли её ценой своих жизней не сверхсущества, не ведающие страха, а самые обыкновенные люди. Да, им было страшно. Но было и то, что помогало им этот страх преодолеть — искренняя вера, которая таилась в глубине их сердец и в тяжелейшие моменты вырывалась наружу. «В окопах атеистов не бывает», — есть такой афоризм, и это очень тонко и драматично удалось подчеркнуть режиссёру Сергею Бондарчуку. Кстати, роль рядового Звягинцева исполнил именно он.

Актёрский состав фильма вообще стоит отметить отдельно. Он получился поистине звёздным. Это и Василий Шукшин — он сыграл рядового Лопахина, неунывающего шутника с израненной душой. И Юрий Никулин, который необыкновенно драматично воплотил эпизодический, но глубокий образ солдата по фамилии Некрасов. И Вячеслав Тихонов, сыгравший рядового Николая Стрельцова. Об этом герое хотелось бы сказать несколько слов. Получив контузию при первой атаке немцев, Стрельцов попал в медсанбат. Почти весь фильм мы не видим его. А в финале картины герой вновь появляется — и это один из самых сильных в эмоциональном плане эпизодов картины. Стрельцов полностью оглох, с трудом может говорить. Лопахин пишет ему вопросы на бумажке, он пытается выяснить, кто отпустил товарища в таком состоянии на фронт. И выясняет, что Стрельцов просто сбежал из госпиталя!

— Кровь из ушей перестала идти. Чего ради я там валялся бы? Полк был в очень тяжёлом положении. Вас оставалось немного. И потом, я просто не мог!...

Остаётся, пожалуй, заметить, что картина «Они сражались за Родину» длится два с половиной часа, но пролетает перед глазами зрителя как один миг. Те, кто побывал на войне, часто говорят, что именно так её и вспоминают — как мгновение: пронзительное, горькое, но вопреки всему — светлое.

Псалом 129. Богослужебные чтения

В каком месте молиться легче всего? Какая обстановка благоприятствует самому эффективному разговору с Богом? Ответ на этот вопрос находим в 129-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 129.

Песнь восхождения.

1 Из глубины взываю к Тебе, Господи.

2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.

3 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?

4 Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.

5 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.

6 Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, более, нежели стражи — утра.

7 Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,

8 и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

Только что прозвучавший псалом относится к числу покаянных. Начинается он с упоминания о некоей глубине, в которой находится автор, царь Давид и из которой обращается к Богу. Что это за глубина? Очевидно, что это не конкретное место в пространстве. С еврейского языка это слово можно перевести как «пучина», «бездна». И указывает оно скорее на тяжёлое душевое состояние безысходности и безнадёжности. Поэтому в других псалмах это слово используется в одном ряду с такими выражениями, как «глубокое болото» и «тина», в которых вязнет человек.

Всем нам в свою меру понятно, о чём идёт речь. Яркий пример — выходишь на улицу весной, яркое солнце, капель, природа просыпается, птички поют, а на душе тоска, мрак и горечь. Ничего не радует. Словно в яму глубокую провалился. Вот она пучина и бездна, о которой говорит псалмопевец. Нередко, чтобы вылезти из этой ямы, мы пытаемся на что-то переключить своё внимание, чем-то себя развлечь. Смотрим фильм, читаем книгу, идём к друзьям, просто гуляем. И это срабатывает. Жизнь снова начинает нас радовать.

Однако, чем взрослее мы становимся, тем больше неудовлетворённости может быть в нашей душе. Уже не радуют ни друзья, ни семья, ни отдых, ни новые покупки, ни поездки. Всё это словно перестает работать. Жизнь кажется нам безвкусной и прогорклой. Всё это и есть края той бездны, о которой говорит сегодня псалмопевец. И она готова разверзнуться прямо внутри нас во всей полноте. Это жуткое состояние сердечной пустоты. Чтобы заткнуть эту дыру, человек порой бросается во все тяжкие. Становится одержим разными зависимостями, тяжко мучается и мучает окружающих.

Очевидно, что автору псалма, царю Давиду, были не понаслышке знакомы подобные тяжёлые состояния. Но в отличие от многих, он понял, что Единственный, кто может выдернуть нас из этого ада, — это Господь. К Нему и должна быть обращён наш крик о помощи. И часто оказывается так, что молитва из этой сердечной бездны обладает куда большей силой, чем те просьбы, которые мы возносим к Творцу в состоянии внутреннего довольства и душевной сытости. Не только по той причине, что мы чувствуем, как погибаем в этой яме, а по той, что, кроме как на Бога, надеяться нам больше не на кого. Мы отчаянно цепляемся за Него как за последний шанс.

Многие из нас не дошли до такого тяжёлого состояния. Но порой мы всё же чувствуем, как эта пустота начинает заползать в наше сердце. Мы ощущаем в нём присутствие чего-то жуткого и ужасного перед чем мы бессильны. Нас парализует страх. Не будем торопиться бежать от этой пустоты. Заваливать её впечатлениями, эмоциями, заедать её или запивать. Попробуем использовать эту силу себе во благо. Признаем, что мы беспомощны и бессильны перед ней и перед этой жизнью. И из этого состояния, с этого места обратимся ко Творцу с молитвой. Удивительно, как быстро Господь даёт ответ на такую молитву. Там, где мгновение назад был мрак бездны, разливается тёплый и яркий свет Небесного Царства.

Псалом 129. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 129. (Церковно-славянский перевод)

Псалом 129. На струнах Псалтири

1 Из глубины взываю к Тебе, Господи.

1 Из глубины взываю к Тебе, Господи.

2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.

3 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,- Господи! кто устоит?

4 Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.

5 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.

6 Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи - утра, более, нежели стражи - утра.

7 Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,

8 и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

20 июня. Об оправдании человеков

В 5-й главе Послания апостола Павла к римлянам есть слова: «Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни».

Об оправдании человеков — священник Захарий Савельев.

Первый человек, отец всего человеческого рода, совершил греховный поступок, поступил самолюбиво. Самолюбие в грехе Адама видится и в самом желании совершить преступление, и в самой формулировке ответа на вопрос Бога. «То есть это Ты, как бы, Господи, виноват, это Ты дал мне Еву». Скинуть вину на ближнего. И в этом как раз и заключается падение рода человеческого.

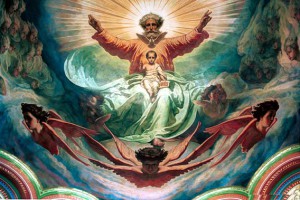

В искупительной жертве Спасителя Бог воплотился, стал одним из нас. Как говорит об этом святитель Афанасий Александрийский: «Для того чтобы всех нас искупить, для того чтобы избавить нас от греха, проклятия и смерти».

Человечество обретает в Спасителе перспективу обожения, перспективу спасения от греха, спасения как раз от того самолюбия, потому что Бог нарушил вот этот привычный ход вещей. Бог воплотился, стал одним из нас. Творец стал частью естественного мира ради каждого из нас.

И в этом и заключается смысл слов апостола Павла: как через одного человека все мы обречены на страдания, так же и через одного человека, Спасителя Господа Иисуса Христа, мы все имеем возможность уйти от неминуемой расплаты за грехи одного человека и за свои собственные прегрешения.

Все выпуски программы Актуальная тема