Православная Церковь почитает большое количество святых. Одни из них были прославлены благодаря мученической кончине, другие — из-за самоотверженного служения Богу и людям. Но есть среди христианских подвижников те, что сперва могут произвести на человека странное, даже шокирующее впечатление. Речь о юродивых.

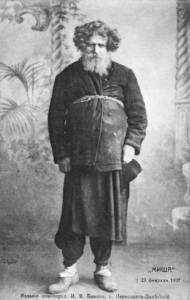

Юродивыми называются святые, взявшие на себя особый духовный подвиг, который заключается в одиночестве, отказе от жилища и прочих норм жизни. Юродивый, являясь абсолютно нормальным человеком, принимает на себя образ сумасшедшего. А так как к умалишенным некоторые относятся довольно жестоко, то юродивый постоянно терпит насмешки, ругательства и даже побои. В филологическом смысле слово «юродивый» является родственником понятию «урод», которое обозначает человека с отклонениями от общепринятой нормы. Также «юродивый» можно соотнести со словом «рожа». «Рожей» наши предки называли не только некрасивое или наглое лицо, но и маску скомороха. Таким образом, юродивый — это тот, кто сознательно носит жизненную маску безумца, представляется окружающим сумасшедшим. Среди византийских святых есть Андрей Юродивый, который созерцал чудо Покрова Божией Матери. В истории Русской Церкви наиболее известным юродивым является Василий Блаженный. В целом в Русской православной церкви почитают 36 святых юродивых.

Итак, запомним, что слово «юродивый» в переводе на русский язык означает — «странный, сумасшедший». В церковной традиции юродивыми называют святых, которые взяли на себя подвиг странничества, намеренно представляли себя умалишёнными для приобретения большего смирения.

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!

«Народные церковные традиции». Елена Воронцова, Петр Чистяков

У студии были доценты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова и Петр Чистяков.

Разговор шел об изучении различных народных церковных традиций, в частности о встречи праздников, украшении икон и сохранении духовных книг.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождество Иисуса Христа». Священник Александр Сатомский

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Мы говорили об истории праздника Рождества Христова и о том, что и откуда нам известно о событии Рождения Спасителя. Кроме того, отец Александр рассказал о том, что известно о земных родственниках Иисуса Христа.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер