Начало девятнадцатого века. Таганрог. В то время это был сонный провинциальный город, ничем и никем не знаменитый. И мало кто понимал тогда, что странный пожилой человек, который каждый день после службы в соседнем храме появляется на базаре с двумя холщовыми сумками на плече, - это будущий святой.

Начало девятнадцатого века. Таганрог. В то время это был сонный провинциальный город, ничем и никем не знаменитый. И мало кто понимал тогда, что странный пожилой человек, который каждый день после службы в соседнем храме появляется на базаре с двумя холщовыми сумками на плече, - это будущий святой.

Торговка:

Петро, ты у нас новенький тут, видишь, старик идет, дай ему своего товару!

Торговец:

Вот еще! Зачем? Он вон даже не просит!

Торговка:

Подай, говорят тебе, у нас так принято!

Торговец:

Ну ладно, эй, дед, возьми!

Торговка:

А ты грешен, Петро, смотри, не взял у тебя старик милостыню-то!

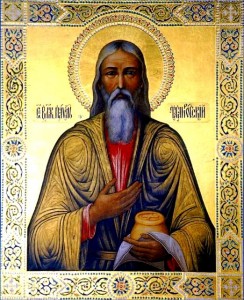

Блаженный Павел Таганрогский действительно не у всех принимал милостыню, не всех благословлял. К преклонным годам он получил от Бога дар прозорливости и мог видеть прошлое и будущее человека.

А в детстве он казался самым обычным мальчиком из хорошей дворянской семьи в Черниговской губернии. Родители его были люди благочестивые, но в меру. Они мечтали о том, что сын получит образование, женится, заведет детей и будет дальше преумножать благосостояние семьи. Все будет как у людей. Но сам Павел грезил о другом. Он хотел жить, как святые подвижники, а для начала отправиться в путешествие по святым местам.

Родители ему не разрешали этого, но когда Павлу исполнилось шестнадцать, он просто убежал. Вернулся домой только через год. И это не было возвращением блудного сына, отец не встречал его радостным пиром. Он сильно избил Павла, требуя, чтобы тот больше и думать не смел ни о каких святых местах.

Долгие семь лет Павел, как послушный сын, жил с родителями, выполняя их волю, но на самом деле он ждал только совершеннолетия. И как только это произошло, он ушел из дома окончательно.

На средства, которые Павел получил от отца, он мог безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Кроме денег, ему было даровано имение с крестьянами. Он мог свободно пользоваться плодами их труда, поскольку в то время еще существовало крепостное право. Но все это претило его душе.

Павел не понимал, как один христианин может владеть другим христианином, и сразу же отпустил всех своих крестьян. Деньги раздал по храмам и налегке, как обычный странник, отправился в долгожданный путь. Десять лет он ходил по святым местам, питаясь подаянием. А через десять лет осел в Таганроге.

Молодой сильный мужчина, он стал зарабатывать на жизнь как простой рабочий – грузчиком в порту, разнорабочим у разных местных предпринимателей.

Приказчик:

Работаем, работаем, работа срочная, доплачу еще!

Приказчик:

Эй, ты куда, я же сказал – доплачу!

Торговец:

Да ты его не удержишь, Пашка он такой, как только к вечерне звонят, уйдет – и деньги ему не нужны! Не пьет, не курит, но упрям!

Это действительно было так, Павел никогда не пропускал службы. Ничто не могло удержать его: ни деньги, ни чьи-то просьбы. Тяжелыми работами в порту и неустанной молитвой он очистил душу и тело от всего страстного и греховного, на нем явно почила Божия благодать. Люди стали идти к нему за советом и утешением. И когда он достиг преклонных лет, то вовсе оставил работу.

Теперь каждый день его начинался в храме. Он говорил, что любить Бога надо начинать с малого – с любви к церковной святыне. С собой он всегда носил маленькую скамеечку и полотенце, чтобы протирать в храме иконы. Потом заходил на базар, где получал подаяние, и шел домой.

Жил он в маленьком домике, в котором было несколько комнат. Одна считалась его кельей, в других постоянно жили люди, которые приходили к нему со своими проблемами и вопросами. Некоторых он оставлял у себя как бы на послушание.

Келья его, на первый взгляд, была очень странной. Все стены у нее были увешаны иконами, но на полу стояли кадки, горшки, корзины и мешки, наполненные хлебом, бубликами, маслинами, черносливом, лимонами, банки с медом, сумки с просфорами. Где-нибудь в углу могли быть свалены чулки и башмаки. Это был такой маленький склад! Зачем? К чему все это старцу, который проповедует нестяжание?

Все объяснялось очень просто – старец уже не мог сам совершать путешествий по святым местам, он отправлял туда других и всегда следил, чтобы никто не ушел в дальний путь с пустыми руками.

А вот чего он не любил, это непослушания. Он даже говорил, что послушание превыше поста и молитвы.

Торговка:

Как грязно здесь, и некому убрать у старца! Сейчас все вымоем, как хорошо будет!

Молодая молитвенница:

А он не заругается, мы же в его келье приборку делаем?

Торговка:

Да ладно, ну смотри, какая чистота, нечто он не чувствует!

Чистота старцу, как оказалось, была не так важна, как послушание. Слишком инициативных баб он быстро проучил, приказав притащить золы и рассыпать ее на свежевымытом полу. В келье стало еще грязнее, чем было. Но это была грязь внешняя, ему же была важна чистота внутренняя.

И чем дальше, тем больше он видел и понимал про людей, про их прошлое и будущее. Своему духовнику, в то время простому монаху Дамиану, он предсказал, что тот будет великим человеком, таким, что больше уже невозможно. И тот вправду стал через много лет патриархом Святого Града Иерусалима.

Было ему открыто и время его собственной смерти. Накануне он велел написать письмо своим близким – а у него был жив еще родной брат – с просьбой быть на похоронах.

Предсказывал он и свою канонизацию, только в тот момент окружающие не поняли, что он имел в виду. А он сказал: «Понесли Павла на могилу, а с могилы — да в собор». Так и было, только прошло больше ста лет. Прославление святого совершилось в июне 1999 года, его мощи были перенесены в Свято-Никольский храм Таганрога.

Торжества сопровождались многочисленными чудесами. Вокруг солнца, стоявшего в зените над Свято-Никольским храмом, среди совершенно ясного неба неожиданно появился большой радужный круг. Чудесное явление продолжалось около часа. Потом в небе над храмом образовался крест из облаков. Обычно жесткая и невкусная таганрогская вода, которую предлагали входящим в храм, сделалась вдруг удивительно сладкой.

Блаженный Павел Таганрогский не был пустынником, не искал уединения, всю свою жизнь он провел среди людей и для людей. И после кончины он – по молитвам – продолжает помогать верующим.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди