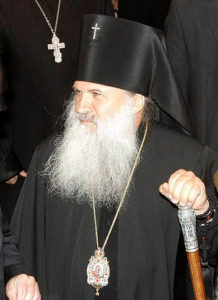

У нас в гостях митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

У нас в гостях митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Мы говорили о семье последнего российского Императора, об их мученической кончине, о преподобномученице Елисавете Федоровне и о том, как их почитают в Екатеринбурге и во всей России. А также владыка Викентий рассказал о своем служении в Узбекистане и взаимоотношении с мусульманским населением.

_________________________________________________

К. Мацан

— «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Константин Мацан...

А. Митрофанова

— ...Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.

К. Мацан

— У нас сегодня в гостях митрополит Викентий, правящий архиерей Узбекистанской епархии — я правильно называю?

Митрополит Викентий

— Да.

К. Мацан

— ...С титулом Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. Добрый вечер, владыка Викентий!

Митрополит Викентий

— Добрый вечер! Добрый вечер!

К. Мацан

— Поговорим сегодня о Вашем служении, о его широкой географии. Мы знаем из Вашей биографии, в справке того, что мы читали о Вас, что во многих местах Вы служили, несли это пасторское служение, и одним из очень важных прошлых мест Вашего служения была Екатеринбургская епархия, Уральская земля. И неслучайно мы встречаемся с Вами сегодня, в день памяти преподобномучени

Митрополит Викентий

— Царская семья и преподобномучени

И с царской семьей, и с преподобномучени

Я связываю царских страстотерпцев и то, что в Екатеринбургской епархии был открыт такой телеканал «Союз», потому что это тоже чудесным образом совершилось, казалось бы, не просто, но, в то же время, как-то и легко удавалось сделать вот этот канал. Это тоже, я считаю, с помощью царственных страстотерпцев.

Многое-многое, что можно было сделать в то время, мы сделали, и это делалось с особой помощью царственных страстотерпцев.

А. Митрофанова

— Единственное, что, если позволите, я бы хотела уточнить для кого-то из наших слушателей, которые, может быть, впервые слышат эти названия, хотя это трудно сегодня представить (но мало ли, всякое в жизни бывает). Ганина Яма — это то место, где были уничтожены останки царственных страстотерпцев, а шахта под Алапаевском — это то место, куда была сброшена преподобномучени

Вообще, ощущение такое было, что тогда, в 2000-е годы, духовный центр жизни — он не здесь, он там где-то, на Урале, у Вас. Я не знаю, как Вам это удавалось. Вы еще упомянули телеканал «Союз», который по сей день остается одним из двух, наверное, таких телеканалов, и, наверное, все-таки самым востребованным православным телеканалом на нынешнем телевидении. А что вообще... что там происходило в эти годы? Как воспринимали люди то, что Вы поднимаете эти дела, стараетесь напомнить о тех мучениках, которые там пострадали? Ведь это же люди не просто... ну, как сказать... не просто мученики — они имели очень серьезный социальный статус, государственный статус, и с их именами связано столько споров по поводу того, какими они были, стоит ли причислять их к лику святых. Как это все воспринималось там?

Митрополит Викентий

— В то время, когда я приехал в Екатеринбургскую епархию, то люди относились к царской семье совсем по-другому. Они относились даже с какой-то гордостью — что именно здесь они убили царя. То есть они покончили с такой властью, которая, как они понимали, угнетала народ и делала все плохо. То есть у них было понятие о том, что царь-император и его семья — они были те, которые мешали развитию России того времени, и они являлись тормозом, что ли. И на них было много такой грязи, которую до сих пор мы еще как-то пытаемся... смыть эти нехорошие понятия о царской семье.

И слава Богу, что наша деятельность, наша такая работа с народом, и, потом, эти строительства на этих местах — это же тоже с Божьей помощью удалось это все сделать... И, в том числе, и Крестные ходы, которые мы совершали там и совершаем до сих пор — это тоже поменяло менталитет, поменяло отношение к царской семье. Было много конференций по этой теме, много диспутов, дискуссий с учеными на этих конференциях. И если вспомнить те конференции, которые первоначально мы делали, и которые уже после, то разница большая. Потому что бывало такое, что на конференциях такие вещи говорили наши историки, к сожалению, которые как-то... Люди в зале даже смущались: «Ну как же так, Вы же сами себе противоречите, говорите, что он был царь плохой, был слабым, а в то же время Вы говорите, что 1913 год — год особого такого развития был, и результаты деятельности царя и деятельности вообще государственной власти были очень высокие.

Вот противоречий много. Если посмотреть, что на самом деле было в государстве Российском в то время, при императоре Николае, и потом как его позиционируют, как о нем говорят, то очень большая как-то... такой диссонанс такой. И поэтому вот эти все... многие такие вещи, которые говорили о царе, немножко как бы поменялись. Сейчас уже люди там уже не гордятся тем, что они убили царя. Они уже понимают, что совершилась большая трагедия, что совершился большой обман, что именно здесь, в этом месте было совершено такое злодеяние.

Но, в то же время, я помню слова Святейшего патриарха Алексия II, когда мы освящали Храм-на-Крови... Он, к сожалению, не был, болел, приехал владыка митрополит Ювеналий, он возглавлял освящение Храма-на-Крови. И было зачитано его послание к этому дню. И он говорил такие слова: что здесь, на этом месте, где была попытка уничтожения России, отсюда должно быть и возрождение всего государства и России в целом. Поэтому и делалось очень многое для того, чтобы, как Вы сказали, Екатеринбург стал центром, духовным центром. Потому что там император, там царь, там царская семья — это особая семья, которая очень много сделала хорошего. Потом там, к сожалению, все хорошее, что сделано, все было забыто. Особенно если посмотреть на деятельность преподобной мученицы Елисаветы — сколько она добра, сколько милосердия совершала, и так поступить с ней — то как-то душа болит за то, что люди неблагодарны за то милосердие, которое оказала преподобная мученица Елисавета всем нуждающимся, болящим, скорбящим. Она пошла по тому пути, по которому не каждый может пойти. Тем более, что она — человек из такого сословия, из этого... из славы, богатства, чести. И она все это оставила и больше всего обратила внимания на людей нуждающихся, болящих, скорбящих, обездоленных и так далее.

Поэтому... И, конечно, вот это все — показатели того, какая была злоба против таких людей, которые так много хорошего сделали для России, для людей, живущих в нашей стране в то время.

К. Мацан

— Я только уточню для наших слушателей, что Храм-на-Крови — это храм-памятник, который построен в Екатеринбурге на месте дома купца Ипатьева, в котором и были расстреляны, собственно говоря, члены царской семьи.

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий сегодня в гостях у нас проводит с нами этот «Светлый вечер».

А. Митрофанова

— Владыка, Вы упомянули Крестный ход, который совершается в Екатеринбурге на протяжении всех тех лет и в котором Вы принимаете участие и сейчас принимали, даже несмотря на то, что Вы уже другую митрополию возглавляете. А Вы могли бы рассказать об этом явлении — что это такое? Крестный ход — это же не всегда... То есть это не флэшмоб, это не какая-то показательная акция. Это какое-то совершенно другое явление, другого порядка. Люди добровольно объединяются, выходят на улицы. Что происходит в Екатеринбурге в эти дни?

Митрополит Викентий

— Отрадно, что в Екатеринбург в эти дни, как мы называем, «Царские дни», прниходит, приезжает огромное количество людей. Если посмотреть на историю Крестного хода, то поначалу было 20-30 человек — шли Крестным ходом.

А. Митрофанова

— Это в 2000-е годы, наверное?

Митрополит Викентий

— Да, вот так — в 90-е, в 2000-е годы. Народу очень мало. Ну, так... Притом, они сами как-то так решались. То есть они шли по тому пути, по которому везли останки царской семьи, по той дороге приблизительно, по которой везли вот эти грузовики останки царской семьи после их убийства в Ипатьевском доме. И, конечно, они шли с этим... шли по этому пути в память об этом страшном злодеянии, которое совершилось, и какую-то принести свою жертву, себя, жертву, как бы покаяние, что вот наши отцы, наши предки как-то бездумно все это совершили и совершили такой страшный грех.

Сейчас каждый год мы совершали Крестный ход, и было сначала 1 тысяча, потом 2 тысячи, потом 3 тысячи, потом 10 тысяч, потом 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, 80 тысяч...

А. Митрофанова

— Ничего себе!

Митрополит Викентий

— Вот в прошлом году и вот в этом году около 100 тысяч человек.

А. Митрофанова

— Ничего себе!

Митрополит Викентий

— Да. И люди приезжают со всех концов России. Люди приезжают из разных стран мира даже. И это очень отрадно, что воскрешается память о царское семье совсем по другим понятиям — что царь не является тем человеком, который... так сильно его осуждали, оскорбляли и по-всякому обзывались, а у людей появляется понятие о царе Николае как о великом человеке, который совершил очень много доброго, хорошего для России. И то, чем он был когда-то оклеветан, потихонечку вот эти клеветы начинают терять свою силу, и люди видят в нем особого человека — великого человека, который очень много сделал для Русской церкви, для России в целом и, конечно, для нашей Церкви, в том числе.

Поэтому вот этот Крестный ход — особый такой Крестный ход, где люди идут в таком большом количестве. Целая прямо такая река народа идет. Смотришь сзади, обращаешься назад, смотришь — прямо река. Народы идут. Если пройтись по рядам этого Крестного хода, то люди молятся, все молятся. По-разному: кто-то читает Канон, кто-то читает Акафист, кто-то поет пасхальные песнопения. Кто-то просто говорит Иисусову молитву. Причем, вот этот огромный Крестный ход — это огромное такое... как пламя, горящее к Небу с воззванием о том, чтобы Господь помиловал, простил, сохранил Русскую землю. И, конечно, мы этим Крестным ходом тоже как бы даем дань любви и уважения к царю, к царской семье за этот подвиг, который он нес в своей жизни, особенно в Екатеринбурге, когда он терпел очень много унижений, оскорблений. И, конечно, самое страшное — это вот такая тяжелая смерть. Потому что есть такое свидетельство о том, что он не просто был расстрелян, а были расстреляны — ранили просто этих всех людей, всю царскую семью, а потом уже кинжалами ее добивали. Так очень злобно и очень страшно, ужасно наносили раны этим людям. Поэтому, конечно, смерть была очень сложная, тяжелая, очень страшная, очень болезненная. И вот это все они претерпели в последние минуты своей жизни. И тогда, когда мы все это понимаем... И, конечно, хотелось бы, чтобы наши люди понимали значимость той деятельности, которую совершил царь-император Николай II для нас, и мы какую-то дань любви и уважения... делаем этот Крестный ход, и люди с большим удовольствием идут этим Крестным ходом, потому что получают от Бога, от царской семьи очень много, чего они просят во время Крестного хода. Люди исцеляются от болезней, люди получают какие-то... Те просьбы, которые они и просят... Разные бывают ситуации в жизни человека. И этот Крестный ход не просто проходит, а он проходит с большой пользой для тех, кто ходит этим Крестным ходом.

К. Мацан

— Я бы вот еще о чем хотел спросить — мы уже об этом начали частично говорить, но я бы хотел продолжить. Мы сейчас, говоря о фигуре императора Николая II и царской семьи в целом, в основном акцентируемся на, скажем так, роли этого человека в судьбе России, нашей истории. Но ведь святой, которого прославила Церковь, как мы верим, в первую очередь, являет личный пример, пример для нас, каждого, в отдельности, как некий образец. Раз Церковь его прославляет, значит, это какой-то путь, которым мы можем и для себя — вот мы, обычные люди, — смотря на этот пример можем руководствоватьс

Митрополит Викентий

— Ну, можно почерпнуть из жизни царской семьи и жизни преподобномучени

А. Митрофанова

— Провоцировали?

Митрополит Викентий

— Да, провоцировали их на такое... на вызов такой. Они очень спокойно, очень кротко и смиренно к этим вызовам относились. И эти охранники, злобные, ужасные такие, грубые, видя такую кротость, такое смирение, сами менялись, они другими становились. И власти, которые видели, что меняется отношение к царской семье, просто меняли их вообще оттуда, ставили других охранников. Охранники тоже эти чуть-чуть побудут, увидят это незлобие, кротость, смирение — тоже делались другими. То есть это большой показатель для всех нас — что не злом можно победить зло, а добром побеждается зло. И они очень с добротой, с любовью, с уважением, с таким отношением добрым. Ну, они понимали все это, очень хорошо понимали, что это искушение, это испытание их веры, и они старались жить по-евангельски. Все, что они делали, все делали на основе Евангелия, святых отцов. Это большой пример для всех нас. И потом, смотрите, если уже дальше Тобольск, такая же ситуация. В Екатеринбурге вообще ужасное состояние было у них, когда там закрыли окна, забили большой забор, чтобы не видно было. В комнате было все закрыто, чтобы не видно ничего. В таком виде... Потом, относились к ним очень грубо — ну очень грубо. И они отвечали на эту грубость только добротой и любовью, уважением. Это взять одну сторону.

Вторая сторона. И вот дети их. Они уже были большие. Они могли бы сказать: «Ну, папа, мама, это Ваши проблемы, Ваши дела, Вы должны уже до конца нести этот свой крест, а мы пойдем своей дорогой, своей жизнью и будем устраивать свою жизнь, как нам нужно. Мы же молодые, надо замуж выходить, жениться и жить своей...» Нет, они пошли за своими родителями. Это тоже показатель большой. Они безропотно, без... Некоторые... Другие бы дети: «Да я не хочу, да я на верную смерть идти не хочу» и так далее. Они это знали — что это уже не на добро идут, а на мучения идут. И они не оставили своих родителей. Они пошли за своими родителями, вместе пошли — и в Тобольске, и в Екатеринбурге вместе, до конца несли свой крест. Это показатель единства, любви, показатель такого настоящего семейного благополучия. Вот эта царская семья — это, можно сказать, очень большой пример для современной семьи — как нужно жить в семье. Когда они воспитывались на основе Евангелия, они читали Евангелие каждый день, они читали духовную литературу каждый день, светскую литературу — все вместе. Царь читал — они слушали. Царица что-то делает — то же самое, они вместе слушают. То есть такое было высочайшее воспитание детей своих, что они с любовью относились к своим родителям — настоящая любовь, жертвенная любовь к своим родителям. И они сподобились в одночасье, можно сказать, получить те венцы Царства Божия, к которым они стремились всю жизнь. Почему они были так воспитаны? Действительно, потому что их готовили к вечной блаженной жизни. И на основе чего? На основе Священного Писания. И они старались воплотить своей жизнью те идеалы христианства, которые они получили через чтение Священного Писания и святых отцов. И вот как раз это помогло им перенести те тяготы, которые они несли.

А. Митрофанова

— Я слушаю Вас, владыка, и до меня постепенно начинает доходить другой смысл всем известных слов: «Они любили друг друга и умерли в один день». Когда все хорошо и радостно, прекрасно и замечательно, «жили они долго и счастливо и умерли в один день», это одна история. А когда вот это самое «умерли в один день» раскрывается в свете истории царской семьи, то здесь понимаешь, что вот именно в таких ситуациях эта настоящая любовь, наверное, и начинает проявляться. А готов ли ты будешь ради любимого человека вот так, до конца оставаться рядом с ним? В истории есть такие примеры — их, в общем-то, немало. И что касается людей, о которых мы сегодня говорим, — ведь не только члены царской семьи, но и искренне любящие их люди... Доктор Евгений Боткин — он тоже мог спастись. Но он...

Митрополит Викентий

— Им даже предлагалось, чтобы они ушли. Им даже предлагалось, еще в Тобольске говорили: «Вы можете быть свободны». Они говорят: «Нет, мы готовы остаться до конца с царской семьей».

А. Митрофанова

— Очень насыщенная такая получается смысловая парадигма у всей этой истории. Я напомню, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» — митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной церкви, кандидат богословия. Ну, и владыка служил долгое время, возглавлял Екатеринбургскую епархию. Собственно, поэтому мы сегодня и говорим, в день памяти преподобномучени

К. Мацан

— «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.

Мы сегодня беседуем с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополичьего округа. И я предлагаю сейчас из Екатеринбурга, про который мы только что много говорили, переместиться как раз в Среднюю Азию, Вашу нынешнюю епархию. Это очень, мне кажется, сложный для несения, служения и проповеди регион — просто в силу своих культурных особенностей. То есть Вы — православный епископ в стране мусульманской культуры, по большому счету. И это, наверное, делает Ваше служение особенным. Вот как Вы видите свою миссию в этом регионе, в этой епархии?

Митрополит Викентий

— Конечно, главная миссия для нас, живущих там, в Узбекистане, — это то, чтобы жить так, чтобы наша жизнь соответствовала нашему высокому идеалу христианской жизни, чтобы показать пример христианской жизни. К сожалению, есть такая проблема, что в мусульманстве — я вижу, реально смотрю на жизнь — есть некоторые моменты, которые мы уже потеряли (нравственные моменты жизни), но у них сохраняются еще.

А. Митрофанова

— То есть мы потеряли, а у них они сохраняются?

Митрополит Викентий

— У них сохраняется, да. Вот что очень нас как-то печалит. Вот есть такое понятие о целомудрии — что там стараются (конечно, может быть, не скажешь, что на сто процентов), но есть такая, еще сохранилась, есть, что они стараются, чтобы до брака не было никаких связей. То есть добрачные и внебрачные союзы — это исключается. И это очень важное такое — что люди живут целомудренно, то есть живут так, чтобы сохранить вот такую целость в своей жизни.

А. Митрофанова

— Владыка, ну, а это декларируется, или люди действительно так живут?

Митрополит Викентий

— Они действительно так живут. Особо не декларируется. Ну, там есть свои обычаи, которые показывают, что они сохраняют эту древнюю традицию, и это очень важно. И, конечно, они имеют большое уважение к старшим, к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам. И как раз это и есть одна из причин, почему они столько времени живут, казалось бы, вместе с православными людьми, но не переходят в православие. Хотя некоторые из них хотели бы это сделать. Но они не желают переходить в православие, в христианство, потому что не хотят причинить неприятность своим родителям.

А. Митрофанова

— Сделать им больно.

Митрополит Викентий

— Больно, да. «Особенно больно не хочу сделать моему дедушке, бабушке, потому что, понимаете, я как-то уважаю, люблю их и не хочу, чтобы из-за меня они быстрее ушли из этой жизни».

А. Митрофанова

— Владыка, а почему у них это сохранилось, а у нас нет, как Вы думаете? Это же важно — понять, как это работает, чтобы у нас то же самое было! Хочется, чтобы у нас так же относились к родителям!

Митрополит Викентий

— Вот... Хотя, конечно, у нас есть такой Закон Божий, заповеди Божии о том, что «чти отца своего и матерь свою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земли», то есть, с обетованием эта заповедь. И другие есть места в Священном Писании, где об этом говорится. Видно, нам больше надо об этом говорить, акцентировать внимание на этих Заповедях Божиих и раскрывать их больше для нас. Потому что люди это знают, может быть, но не выполняют. И это очень печально, что люди знают... И иногда даже с людьми говоришь, беседуешь с ними, и они говорят: «Ну да, мы знаем». — «Ну, а почему же Вы не делаете? Вы же это знаете, что так нужно?» Вот такая ситуация, что некоторые люди знают, но не делают, другие не знают — и потом они не делают. Вот такая ситуация. Поэтому, видите, иногда нам нужно вот эти Заповеди Божьи больше раскрывать для нашего народа, чтобы он их воспринимал с самого детского возраста и понимал, что это очень важно не только для того, чтобы жить хорошо на земле, а важно для того, чтобы получить от Бога вечную блаженную жизнь. Вот если... Мы же потеряли в годы советской власти, к сожалению, это понятие. Стерто вот это понятие. И в годы советской власти очень так деликатно, красиво нас увели из этого понятия. Нам сказали: «Зачем Вам Царство Божие? Мы сделаем Царство Божие на земле. Вы будете здесь хорошо жить, у Вас все будет». И поэтому о Царствии Небесном сейчас люди мало говорят. И не думают. А когда-то все строилось на том, что я делаю добро, потому что Господь мне воздаст благами небесными. Я делаю какое-то благо здесь, доброе и хорошее дело, потому что Господь меня вознаградит в Царстве Небесном. То есть он работал, делал честно, добросовестно, порядочно — все делал ради Царствия Божия. Поэтому он и делал это как перед Богом, не перед людьми. Поэтому так и было и честности больше, и доброты больше, и уважения к старшим больше — потому что он это понимал, что это делает ради Царствия Божия, ради вечного своего спасения. Когда это отнято, то ради чего я буду делать все эти вещи?

А. Митрофанова

— Как вобоще выстраиваются Ваши отношения с мусульманами там, в Ташкенте и вообще в Узбекистане? Как Вы с ними взаимодействуете

Митрополит Викентий

— Слава Богу, относятся очень хорошо — с уважением, с почтением. И я прямо даже как-то удивляюсь, что я хожу в такой одежде — в рясе, подряснике, с клобуком, с посохом по городу. Когда вот я уеду посещать свои приходы — например, Бухару, такой сугубо мусульманский город с большими древними традициями... И, я помню, прошел по центральной улице, там люди стоят, сидят, чего-то разговаривают. Они встают, кланяются, некоторые хотят даже сфотографировать

Вот создалась такая уже традиция — ну, у нас в этом году исполняется 145 лет присутствия Русской Православной церкви на этой территории. И вот, слава Богу, за это время не было таких конфликтов, не было каких-то войн — и дай Бог, чтобы никогда не было. А было всегда такое дружное, хорошее отношение между мусульманами и православными. Нет у нас таких конфликтов, которые бы нас разъединяли и как-то приносил какие-то скорби. Поэтому, слава Богу, вот это очень приятно, что есть возможность молиться, есть возможность служить Божественные службы в храмах Божиих, никакого препятствия в этом нету. Наоборот, они нам помогают. Если большое скопление народа, то они посылают наряд милиции, чтобы они там помогали, чтобы у них было все в порядке. Они за этим очень следят — чтобы был порядок, чтобы никаких не было ситуаций, которые бы мешали нам совершать богослужение.

Поэтому внимание к нам доброе, хорошее, и добродушное, и почтительно-уваж

К. Мацан

— Я вот в свое время, как журналист, брал интервью у главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова. Тоже схожая ситуация — в этом регионе есть абсолютное мусульманское большинство и православное меньшинство, и одна из мыслей Юнус-бека Евкурова сводилась к тому, что добрососедство основано всегда на вере, то есть на том, что мусульманин, который правильно, здраво и глубоко знает и понимает свою веру, никогда не станет проявлять агрессию по отношению к православному. Так же и православный христианин, который по-настоящему правильно понимает свою веру, не станет проявлять агрессию к человеку другой веры. То есть когда у каждого есть свое сокровище, двум таким людям намного более легко договориться и жить дружно, чем, допустим, двум людям, либо превратно понимающим веру, либо чем просто светскому сознанию или религиозному сознанию. Вот что Вы об этом думаете? В Вашем случае, как Вам кажется, на чем строится добрососедство межрелигиозное?

Митрополит Викентий

— А как раз так и есть, что... Они почему нас уважают и не причиняют нам никакого такого зла, а, наоборот, нам помогают? Потому что они уважают верующего человека.

К. Мацан

— Как такового?

Митрополит Викентий

— Как такового, да. «Но он же Бога чтит — поэтому мы его должны любить, уважать. Вот такое понятие. И если посмотреть на историю, когда первые христиане приходили в Ташкент, в Узбекистан — в эти страны, то это было в 1860 — 1870-е годы, стали приходить туда наши русские православные люди, то мусульмане помогали им строить дома, строить храмы даже. Они называли: «Мы строим православные мечети», — так они о них говорили. Ну, и, конечно, соответственно, и православные тоже помогали, когда стали уже получше себя чувствовать там. Потому что они приходили как беженцы, как люди, не имущие ничего — ни крова, ни кола, ни двора, и жили под открытым небом. Там тепло, но все равно надо иметь какой-то кров. И вот они там помогали им, очень хорошо помогали. И помогали им, потому что это верующий человек — он хороший. Верующий человек — это хороший человек, честный, добросовестный, он плохого не сделает никогда. Поэтому этому человеку надо и помогать. Вот такое понятие у них по отношению к нам, православным людям, верующим людям. Поэтому создалась такая атмосфера такого добрососедства, доброго отношения к нам. И, конечно, соответственно, и мы тоже стараемся жить в мире с мусульманами, которые ничего плохого нам особо не делали. Наоборот, мы рады, что можем свободно нести свое служение, молиться, ходить в Церковь, исповедовать свою веру и участвовать во всяких церковных таинствах.

А. Митрофанова

— Почему же у нас-то по-другому? Вот я слушаю Вас, владыка — Вы рассказываете про людей, которые, не имея крова, денег, не имея ничего, приезжали туда, и их там как-то хорошо принимали, а у нас ситуация обратная. Я думаю, что Вы прекрасно знаете, как у нас относятся к людям, которых принято называть гастарбайтерами, из Вашего региона, в том числе и из Узбекистана. И я сколько уже историй читала у себя в ленте, в одной из социальных сетей, где рассказывают о том, что есть у нас дворник — как раз из таких восточных республик. Всем улыбается, со всеми здоровается, говорит: «Здравствуй, брат!» Но как же к нему относятся соседи! Что же они его так не любят? Он ничего плохого не сделал — ничего плохого, кроме хорошего, понимаете? Он убирает, и прекрасно убирает двор и все такое. А может быть, он больше мог бы делать, если бы оказался в другой ситуации. Но, к сожалению, они приезжают сюда на тех условиях, которые от них не зависят и от нас не зависят, и мы ничего сделать не можем. Но человеческое отношение — это то, что зависит от нас!

Митрополит Викентий

— Конечно!

А. Митрофанова

— Почему же мы-то тогда их так воспринимаем? Что это такое, как? Объясните.

Митрополит Викентий

— Видно, мы... Есть какая-то невоспитанность, что ли... Нет такого воспитания, что надо иметь всех людей. Хотя мы имеем такую заповедь Божию, что мы должны любить не только... даже врагов своих. А тут человек, который ничего плохого не делает, но мы его воспринимаем как врага, как такого, который может нести какое-то зло.

А. Митрофанова

— Потому что он иной.

Митрополит Викентий

— Да.

А. Митрофанова

— У него лицо другое.

Митрополит Викентий

— У него другое лицо, да. На самом деле, они очень трудолюбивые, очень такие почтительные, уважительные. Вот идешь по городу — они всегда здороваются: «Здравствуйте!» Или по-своему, по-мусульмански они здороваются, и все равно — кланяются и здороваются, обязательно. Знают — не знают, видят любого человека, даже в городе — они здороваются друг с другом. Это удивительное такое. Как-то сохранились вот эти ценности, которые когда-то у нас тоже были. мы же тоже так жили. А вот сейчас как-то у нас, к сожалению, мы теряем... Нам надо, конечно, воспитывать людей вот в этих ценностях, которые очень важны для нас.

А у нас тоже... Мы же тоже были такими отзывчивыми, добродушными, любвеобильными, помогали друг другу. Там ведь сохранилась еще одна такая традиция, которая, я помню, еще в детстве у нас была, в нашей деревне, где я жил. У них есть такое понятие — «махаля». То есть такой вот квартал — там несколько... И там живут люди, все знают друг друга. Есть старший человек там — председатель Махали, который знает все беды, трудности каждой семьи, какие потребности есть. И знают, что есть бедные люди, есть нуждающиеся, они как-то собираются вместе и помогают этому человеку. А он обращается к местной власти, говорит, что «вот там есть такой человек, надо ему помочь». Забота о человеке такая очень хорошая.

У нас тоже, я помню, когда я был в детстве, тоже так собирались вместе родственники или близкие, родные: ну, давайте, у одного пойдем что-то копать землю в огороде, сажать картошку или что-то такое. Потом идем к своему соседу и помогаем, потом идем к другому, и так мы вместе, как в хорошей, доброй семье, помогали друг другу во всем: и строить дома, и строили какие-то постройки в своем хозяйстве.

А здесь вот вся страна осталась... Когда я увидел это все, мне как-то вспомнилось детство — как у нас было в свое время в нашей деревне. (Смеется.) Поэтому вот есть, у нас было все, но, опять-таки, что-то все это разрушилось.

К. Мацан

— Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий сегодня проводит с нами этот «Светлый вечер».

А. Митрофанова

— Владыка, если бы я не знала, о каком регионе Вы говорите, я бы сказала: «Вот оно, практическое христианство».

Митрополит Викентий

— (Смеется.) Да...

А. Митрофанова

— Получается, что нам есть чему учиться у этих людей. И, вообще-то, я не очень понимаю, знаете, вот этого нашего великодержавного пафоса, когда мы бьем себя кулаком в грудь и говорим, что «вот мы Святая Русь, значит, мы весь мир должны научить, как надо жить». А на самом деле, если внимательнее посмотреть на себя, на то, как мы себя ведем, особенно когда есть такие примеры перед глазами, о которых Вы говорите, когда рассказываете про Узбекистан, честно говоря, становится неловко. И зависит от пафоса великодержавного

К. Мацан

— А я бы вот о чем хотел спросить. Вы упомянули тех узбеков, которые переходят в православие, вернее, принимают православие в Вашей епархии. Случались ли у Вас разговоры с теми местными этническими узбеками, которые приняли православие, что они находят для себя в христианстве, чем продиктован их выбор? Ведь это нетипичный выбор для этого региона — в каком-то смысле, пойти против течения. Но, тем не менее, люди на это решаются. Что они говорят?

Митрополит Викентий

— Есть, да. Конечно, это небольшое количество людей, которые решаются на такой путь. Есть разные ситуации в жизни, которые как-то их заставляют и наталкивают на то, чтобы они оставили свою религию и своих даже предков... Потому что, действительно, когда они переходят в православие, на них недовольство есть со стороны всей родни. И, конечно, он себя чувствует не совсем ловко в такой атмосфере, и тяжело ему, но он вот так полюбил Церковь Божию, полюбил веру православную, что он готов терпеть любые и лишения, и унижения, которых не имел бы до этого, для того, чтобы быть в храме Божием и получить эту великую благодать, которую он чувствует от таинства церковного, от своей веры в Бога и от своей такой жизни по Заповедям Христовым. Вот это единственное, что его держит и укрепляет. Вот есть такое. Но, конечно, это очень небольшое количество людей.

А. Митрофанова

— Вы знаете, я сейчас думаю, а как вообще воспринимается фигура Христа вот этими людьми, которые переходят в христианство, в православие. Не было этого в их жизни, в их культуре, и вот вдруг выяснилось, что есть Христос. Как они вообще Его видят, как они чувствуют Его присутствие, кто Он для них?

Митрополит Викентий

— Конечно, когда они решаются принимать православную веру, то они... У нас есть такая практика сейчас, что прежде, чем крестить, мы готовим людей к крещению. Они проходят 12 бесед обязательно. И во время этих бесед мы и говорим о Христе, о таинствах веры, которые мы имеем. И когда они углубляются в смысл нашей веры, то, конечно, они осмысленно подходят к этому — к вере православной, к вере Христовой, и с особой такой любовью, с особым таким дерзновением берут на себя такую ношу, такой путь, который для них довольно сложный, много трудностей им приходится преодолевать, но идут именно ради любви ко Христу.

А. Митрофанова

— Расскажите, как вообще живут у Вас люди? Мы же знаем, в основном, Узбекистан и другие страны этого региона по тем людям, которые приезжают к нам, сюда, на заработки. Это значит, что там действительно тяжело, очень тяжело. Как живет Ваша паства, чем они живут, что для них самое главное в жизни, как они вообще переживают эти трудности, как смотрят на них?

Митрополит Викентий

— Ну, я бы сказал так, что наша паства — они как подвижники. Они очень спокойно переносят вот эти все, казалось бы, трудности жизни. Там очень жарко, например, сейчас — там жара до 60 доходит...

А. Митрофанова

— О!

Митрополит Викентий

— ...и даже в свои годы до 70 градусов на солнце. И я смотрю на них — что они спокойно переносят эти все климатические условия, как-то привыкли. Если сейчас еще, слава Богу, есть кондиционеры, а вот когда я думаю, а что было, когда не было этих кондиционеров, как они жили здесь в таких условиях... Но вот жили. Я спрашиваю: как раньше было, без кондиционеров? Ну, вот так и жили. Душно там было, жарко, но все равно — так и жили, слава Богу.

А. Митрофанова

— Где они работают, чем занимаются? Уровень жизни там какой? Вы простите, что я о таких бытовых вещах у Вас спрашиваю, но негде больше узнать, не у кого спросить.

Митрополит Викентий

— У них, вот если взять Узбекистан, они очень много трудятся на земле, то есть очень такие большие труженики сельского хозяйства. И землю, конечно, тяжелее обрабатывать, чем здесь, в России, потому что там жара. там нету дождей. Вот сейчас, летом, дождей почти что нету совсем. И им приходится поливать эту землю. И есть у нас системы ирригационные, которые поливают. И есть такие земли, в которых очень много соли, им приходится эту землю обрабатывать, чтобы промыть эту землю от солей, а потом уже засеять, что нужно там для своей... какие-то культуры. Это труд очень большой, и они вот... Сейчас, если взять ситуацию в Узбекистане, то можно сказать, что Узбекистан сейчас — большая строительная площадка. Там все меняется, очень быстро все строится. Все города, даже села. Новые дома. Старые разрушаются — новые строят. Новые кварталы, новые проспекты, красивые. Очень приятно было видеть, что едешь в этом году — там все разрушается, а на следующий год приезжаю — там уже все построено, красиво, зелени много, деревни большие растут, цветет все. И они очень аккуратный такой народ. Потому что вот такая... Везде, вот Вы посмотрите их хозяйства — вот дом, там всегда есть чистота. У них есть такая традиция, очень хорошая традиция — что обязательно хозяин или хозяйка должны держать около себя чистоту. Они вот встают рано, где-то в шесть или семь часов утра, и все чистят, поливают там все, освежают свою территорию. Ведь даже в городах — лестничная площадка, они обязательно приходят, каждый выходит из своей квартиры и обязательно все почистит, сделает все, чтобы было красиво и чисто.

Есть еще такая традиция тоже интересная: вот если вступил в брак человек, молодая семья, то молодая жена в течение 40 дней должна убирать весь свой этот участок дома. Если в доме, то есть на земле, понятно... Если они живут... Они живут так как бы в таком в компактном... Много семей вместе, в одну ограду. Эту всю ограду они должны чистить.

А. Митрофанова

— Одна семья, не по очереди?

Митрополит Викентий

— Не по очереди.

А. Митрофанова

— Это такой «медовый месяц»?

Митрополит Викентий

— Только вот... (Смеется.) Медовый месяц, да!

А. Митрофанова

— Интересно...

Митрополит Викентий

— Интересно так, да. И они говорят: «Вот хорошо, что у нас сейчас 40 дней, мы свободны, есть кому работать».

А. Митрофанова

— Свадьбу отыграли, называется! Ах!..

Слушайте, а ведь при этом семьи, наверное, очень крепкие?

Митрополит Викентий

— Крепкие, да.

А. Митрофанова

— Как это так получается? То есть, получается, что такая трудотерапия и вообще сложные условия жизни способствуют тому, что люди как-то дружнее, что ли?

Митрополит Викентий

— Дружнее, да, там дружнее. Не считается, что это как унижение человеческого достоинства. Это считается, как правило такой жизни, культура своя. И они это делают без особых таких недовольств или ропота. Так положено — значит, так и делаем.

А. Митрофанова

— И детей еще при этом рожают. Много.

Митрополит Викентий

— Конечно, да, да. Многодетные, да.

А. Митрофанова

— Эх, есть о чем задуматься, конечно, глядя на такие примеры...

К. Мацан

— Владыка Викентий, вот, двигаясь уже к завершению нашего разговора, я бы хотел, если позволите, Вам такой личный вопрос задать. Когда Господь того или иного человека перемещает из одной точки в другую... Если это церковнослужител

Митрополит Викентий

— Я, конечно, окунулся совсем в другую традицию, но в которой много интересного такого. Ну, так и говорят, что Восток — дело тонкое. Вот эти тонкости взаимоотношений — бывают очень интересные, очень интересно посмотреть. Даже вот, смотрите, чай наливают, да? Мы обычно наливаем чай доверху. Они, наоборот, чай наливают чуть-чуть, на донышке почти что. Это показатель уважения к гостю.

А. Митрофанова

— Почему, как это объясняется?

Митрополит Викентий

— Объясняется том, что есть тоже такое правило, что хозяин должен обслуживать своего гостя. И если он мало наливает, то он больше будет уделять ему внимания.

А. Митрофанова

— То есть он все чаще и чаще будет к нему подходить!

Митрополит Викентий

— Чаще будет доливать! (Смеется.)

А. Митрофанова

— Действительно, тонко! Очень тонко! (Смеется.)

Митрополит Викентий

— И так много таких интересных страниц есть в этих странах, и это познавательно, очень интересно, можно обогатить себя вот этими новыми знаниями, которых мы не знаем здесь. Я не знал об этих вещах ничего, а там уже, видите как — все познается... (Смеется.)

А. Митрофанова

— Вы с такой любовью о них рассказываете — улыбаетесь, смеетесь, о каких-то традициях рассказываете, которые Вы там узнали. Из благополучного региона Екатеринбург Вас переместили туда, где плюс 70 бывает летом, и Вы при этом сохраняете какой-то такой оптимизм. Почему, как это так? Как это возможно вообще?

Митрополит Викентий

— Ну, понимаете, мы же и так должны думать о том, что все, что ни делается, делается по промыслу Божию. Если Богу было угодно это сделать, то противиться Богу нельзя, это сам себе повредить, поэтому нужно с благодарностью и с любовью принимать Божие произволение и выполнять свое призвание, к которому нас Господь призывает, и выполнять, применяя все свои старания и все знания, которые Господь дает. Когда так, то это легко и никаких ропотов и недовольства нету, потому что мы знаем, что делаем дело Божье. И, опять-таки, мы этим самым учимся тому, чтобы не быть привязанным к чему-то. Как вот есть у нас в Священном Писании, что человек ни к чему не должен привязываться. Сказать-то я... Конечно, такое я, можно сказать, воспитание получил из Троице-Сергиевой лавры, потому что я являюсь насельником Троицкой, и там были такие ситуации, когда, довольно часто, бывало, перемещали нас из одной кельи в другую, чтобы не быть привязанными ни к чему. И когда это делалось, то заранее думаешь: зачем у себя накапливать какие-то вещи, потому что все равно их надо перетаскивать туда-сюда?

А. Митрофанова

— А переезд — он как пожар! (Смеется.)

Митрополит Викентий

— Да-да! А то взял сумочку — и пошел в любую келью! Так же и здесь: сказали — туда, значит, взяли чемодан и пошел туда, куда Господь призывает. Видно, есть необходимость такая, Богу виднее, что нужно для блага — и для самого человека блага, и для блага нашего служения, которому мы служим в том или ином месте, в той или иной епархии.

К. Мацан

— Спасибо огромное за эту беседу, владыка! Напомню, сегодня с нами «Светлый вечер» провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо огромное за внимание! До новых встреч на волнах радио «Вера».

А. Митрофанова

— До свидания!

Митрополит Викентий

— Спасибо!

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема