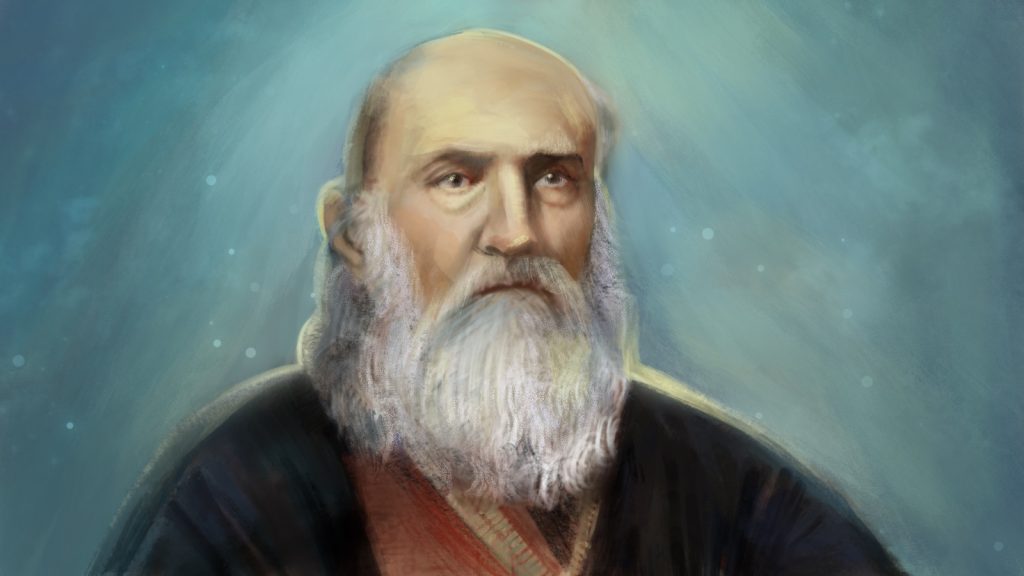

Равноапостольный Николай Японский (Касаткин) — первый в Русской Церкви, кто выразил желание и готовность нести христианскую весть в Японии. После установления дипломатических отношений между Россией и Японией в 1855 году, святитель Николай отправился служить в портовый город Японии, Хакодате[э]. В этом городе, при только что открывшемся русском консульстве, был устроен Храм Воскресения Христова, куда требовался настоятель и проповедник слова Христова среди язычников. Еще будучи студентом Петербургской духовной академии, Иван (будущий святитель Николай) зачитывался книгой о приключениях капитана Головина в плену у японцев и захотел своими глазами увидеть этот неизведанный край. Мечта Ивана сбылась: в 1860 году он принял монашеский постриг с именем Николай и отправился в страну восходящего солнца.

Как святителю Николаю (Японскому) удалось поспособствовать приходу к православию более 20 тысяч японцев? И почему имя «Николай» уже в 19 веке символизировало все, что связано с Православием и Русской Церковью в Японии?

Студент Петербургской Духовной академии Иван Касаткин почти ничего вокруг не видел и не слышал. Довольно громкие голоса однокурсников, которые, как обычно, что-то оживлённо обсуждали на большой перемене, едва до него долетали. Касаткин читал книгу. Это были «Записки флота капитана Головина о приключениях его в плену у японцев». Молодой человек унёсся мыслями к далёким берегам таинственной страны восходящего солнца, где живут грозные самураи, а весною благоухает цветущая сакура. Ивану очень хотелось своими глазами увидеть этот неизведанный край. А главное — принести живущим там людям слово Христово, благую Евангельскую весть. Но тогда, в середине 19 века, иностранцы в Японию допускались очень редко. Ивану оставалось только смириться с тем, что его мечты, скорее всего, вряд ли станут явью.

Однако в 1855 году произошло важное событие: Россия и Япония заключили дипломатические отношения. В японском портовом городе Хакодате[э] открылось русское консульство. А при нём — церковь Воскресения Христова. Туда требовался настоятель — с высшим духовным образованием и желанием не только совершать богослужения для соотечественников, но и проповедовать среди язычников. Объявление об этом однажды утром Иван Касаткин увидел на стене в Академии. И, не мешкая, подал на имя ректора заявление, в котором выражал готовность ехать сразу же после выпуска и рукоположения.

В 1860-м году епископ Нектарий (Надеждин) напутствовал молодого миссионера. «Тебе должно идти на служение Господу в страну далекую и неверную. Труды тебе предстоят апостольские», — сказал он. Выпускник академии Касаткин отправился в Хакодате не только священником, но и монахом. В постриге он получил новое имя — Николай.

Скоро в Японии это имя стало символизировать всё, что связано с православием и русской церковью. В те годы страну Восходящего солнца посетил духовный писатель протоиерей Иоанн Восторгов. Он вспоминал: «В Японии не нужно было спрашивать, где Русская Православная Миссия, довольно было сказать одно слово: «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда доставить гостя. И православный храм назывался «Николай», и даже само православие называлось именем «Николай».

Но так было не сразу. Долгое время местное население крайне настороженно, даже враждебно относилось к христианскому священнику. Отец Николай писал в своих мемуарах: «Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту». Однажды случай свёл отца Николая Касаткина с Такумой Савабе. Этот человек был самураем, к тому же ещё и жрецом языческого синтоистского храма. Святитель вспоминал, как Савабе с ненавистью в глазах стал грубо поносить христианскую веру. Ещё немного, и он, кажется, набросился бы на священника с кулаками. Но отец Николай сохранял спокойствие. Более того, даже в таком опасном положении он нашёл способ рассказать самураю о Христе. Святитель вспоминал: «По мере того, как я говорил, лицо моего слушателя прояснялось. Через час или полтора он был совсем не тот человек, который пришел». Вскоре после этого самурай Такума Савабе принял крещение с именем Павел и стал первым в Японии православным христианином.

Проповедь отца Николая Касаткина была примером огромной любви к людям. Он не принуждал японцев отказаться от своей культуры. Напротив, наполнял старые традиции новым смыслом. Так, например, в Японии принято снимать обувь перед входом в языческие храмы. Отец Николай не препятствовал, когда его духовные чада делали то же самое, заходя в церковь. Он проповедовал не только словом, но и делом. Открывал в Японии бесплатные школы, сиротские приюты, библиотеки. Видя добрые дела русского пастыря, люди тянулись к нему. Так родилась Японская Православная Церковь. В конце 1890 года, благодаря миссионерским трудам отца Николая, она насчитывала уже около 20 тысяч христиан. Сам же батюшка к тому времени был рукоположен во епископа. Святитель Николай (Касаткин) провёл в Стране восходящего солнца более пятидесяти лет. Свою жизнь и своё сердце он отдал её жителям, и стал для них символом подлинной христианской любви.

Все выпуски программы Жизнь как служение

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема