«Рыцарь русского слова» — так друзья и коллеги называли Сергея Ивановича Ожегова — отечественного лингвиста, лексиколога, автора одного из самых популярных словарей русского языка. В родном языке — душа народа, говорил Сергей Ожегов. И посвятил жизнь сохранению богатства русской разговорной речи.

Ожегов родился в 1900-м году, в посёлке Каменное под Тверью. Его отец, технолог бумажно-картонной фабрики, принадлежал к кругу местной интеллигенции. Он с детства прививал сыну любовь к родному слову. Читал русские сказки, знакомил с пословицами и поговорками. Однажды отец рассказал Серёже, что один из их предков был крепостным, выходцем с демидовских уральских металлургических заводов. Работая у плавильных печей, он ловко орудовал специальной кочергой, которая называлась «ожег». Потому и получил прозвище — Ожегов. Оно переходило от отца к сыну, и со временем стало фамилией. Сергея история очень заинтересовала. С тех самых пор он часто размышлял о происхождении и значении слов. И захотел всё о них узнать. Неудивительно, что в гимназии Сергея больше всего привлекали русский язык и литература.

В 1918-м году Сергей Ожегов поступил на факультет языкознания Петроградского — бывшего Петебургского — университета. Однако не проучился и года — шла Гражданская война, и Сергея призвали на фронт. Молодой человек дослужился до командира полка, и начальство предложило ему продолжить военную карьеру. Но Сергей отказался. После войны он вернулся к своему призванию — изучению русского языка. В 1926-м он окончил университет и поступил в аспирантуру. Активно включился в преподавательскую и научную деятельность. Талантливого молодого учёного заметил знаменитый языковед Дмитрий Ушаков. Именно он посоветовал Ожегову заняться составлением словарей. Сергей Иванович с головой погрузился в работу. И вновь — война. Великая Отечественная застала Сергея Ивановича в Москве. Отказавшись от эвакуации, он остался в столице. Дежурил в добровольных ночных патрулях. И продолжал напряжённую научную работу.

В 1949-м году, наконец, увидело свет главное детище Ожегова — однотомный «Толковый словарь русского языка». Научным пособием зачитывались, как увлекательным романом. Ожегов получал огромное количество писем с благодарностями от читателей. Многие просили объяснить происхождение и значение какого-нибудь слова, которое не нашлось в словаре. И Сергей Иванович помогал каждому. Благодаря таким обращениям он постоянно совершенствовал свой словарь — только при жизни учёного издание выдержало 8 редакций. Правда, кое-кто из особо преданных коммунистической идеологии коллег Сергея Ивановича заметил, что в Толковом словаре нет слова «агитпункт». Зато есть «архиерей», «аналой», «апокалипсис» и даже «иконостас». Можно подумать, что автор словаря — не филолог, а какой-нибудь священник, возмущались критики. Удивительно, но Ожегова — благообразного, интеллигентного, с аккуратной седой бородой и спокойной, размеренной речью человека и впрямь иногда принимали за священнослужителя. Однажды в Ленинграде Сергей Иванович поймал такси и сказал водителю: «В Академию, пожалуйста». Он имел в виду Академию наук. А таксист привёз его... к подъезду Духовной академии! Как учёный относился к религии? По словам его приёмной дочери Натальи, Ожегов читал Библию, посещал богослужения в московском Новодевичьем монастыре. Может быть, поэтому, всё, что делал Сергей Иванович на научном поприще, пронизано духовностью. В 50-е годы ХХ века он создал Центр по изучению культуры речи, издавал научно-популярный журнал «Русская речь». Ожегов был уверен — повышение культуры языка способствует внутреннему преображению человека. Автор знаменитого «Толкового словаря русского языка» ушёл из жизни в декабре 1964 года. Последний приют учёный нашёл на Новодевичьем кладбище, неподалёку от обители, которую при жизни часто посещал.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (21.05.2025)

Деяния святых апостолов

Деян., 32 зач., XIII, 13-24.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Дорогие радиослушатели, Христос воскресе! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Когда современные христиане рассказывают кому-нибудь о Боге, в которого верят, они нередко сводят этот разговор к каким-то чуть ли ни философским схемам и категориям. Но с чего на самом деле стоит начинать беседу о Боге с людьми, которые о Нём ничего не знают? Возможный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13-й главы книги Деяний апостольских, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Глава 13.

13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.

14 Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели.

15 После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите.

16 Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте.

17 Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее,

18 и около сорока лет времени питал их в пустыне.

19 И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их.

20 И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила.

21 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок.

22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.

23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.

24 Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу Израильскому.

Когда в 14 лет я увлёкся богословием, мой одноклассник, с которым мы практически каждый день шли вместе домой, узнал об этом одним из первых. Я слушал и смотрел лекции, которые в тот момент появились в большом количестве и выливал на него потоки информации о соотношении веры и знания, о Боге, о творении мира, о межхристианских спорах и других религиях... Словом, обо всём том, к чему он по большому счёту не был готов. Уже значительно позже, когда я стал священником, один из катехизаторов как-то пожаловался мне, что после первой беседы, которую он проводит в рамках подготовки к Таинству Крещения, на вторую к нему практически никто не приходит. Я предположил, что он ставит перед людьми очень высокие моральные или дисциплинарные требования, но оказалось, что дело было в другом. Первую беседу он посвящал разговору о Боге-Троице, но при этом просто в очень сжатом виде пересказывал лекции по триадологии, говорил о сложности богословского языка, объяснял термины и их разное понимание в истории. Иными словами, он совершенно не соотносил сложность материала с богословским уровнем тех, кто к нему пришёл.

В сегодняшнем чтении из книги Деяний апостольских мы слышим, как апостол Павел проповедует в синагоге Антиохии Писидийской. Чему же посвящена его речь? На первый взгляд он просто рассказывает иудеям их собственную историю. Вот Бог когда-то выбрал их отцов и возвысил их потомков, когда они пришли в Египет. После, когда пришло время, он вывел их обратно в землю обетованную и дал им в качестве царя сначала Саула, а потом и Давида, среди потомков которого родился ожидаемый ими Спаситель Христос. И всё же это больше, чем история, ведь это рассказ о заботе Бога и Его живом участии в истории народа. Рассказ о Его любви к людям и о том, что были те, кто полюбил Бога в ответ. История жизни этих людей была полна сложностей, но Господь помогал им всё преодолеть.

Именно таким должен быть наш первоначальный разговор с людьми о Боге. Мы призваны показать тем, кто только открывает для себя религиозную жизнь, что к общению их призывает не просто Творец, который ждёт исполнения дисциплинарных предписаний, но заботливый и любящий Отец, который в первую очередь ждёт от них ответной любви.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

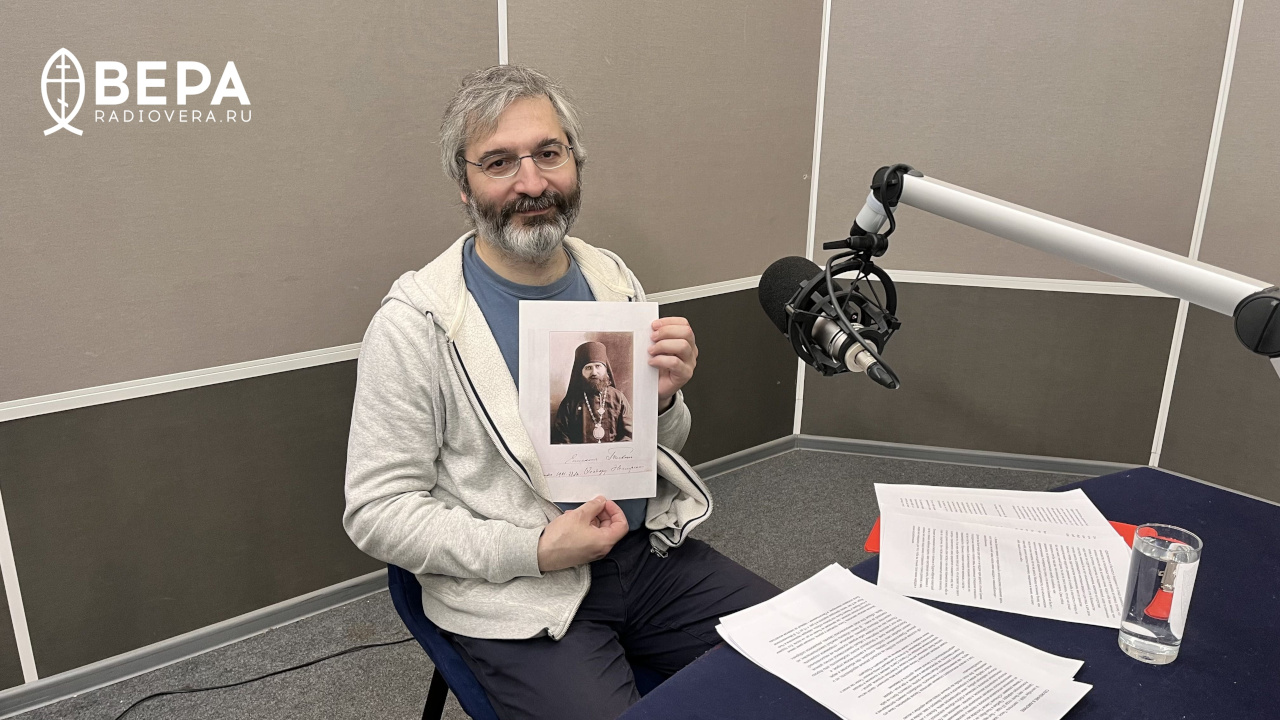

«Служение святителя Тихона (Беллавина) в Америке». Андрей Иванов

У нас в студии был сотрудник историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата» Андрей Иванов.

Разговор шел о служении святителя Тихона (Беллавина), будущего Патриарха Московского и Всея Руси, в Северной Америке на стыке 19го и 20го веков.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных жизни и служению святителя Тихона Московского.

Первая беседа с диаконом Михаилом Гаром была посвящена детству и юности святителя Тихона.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер