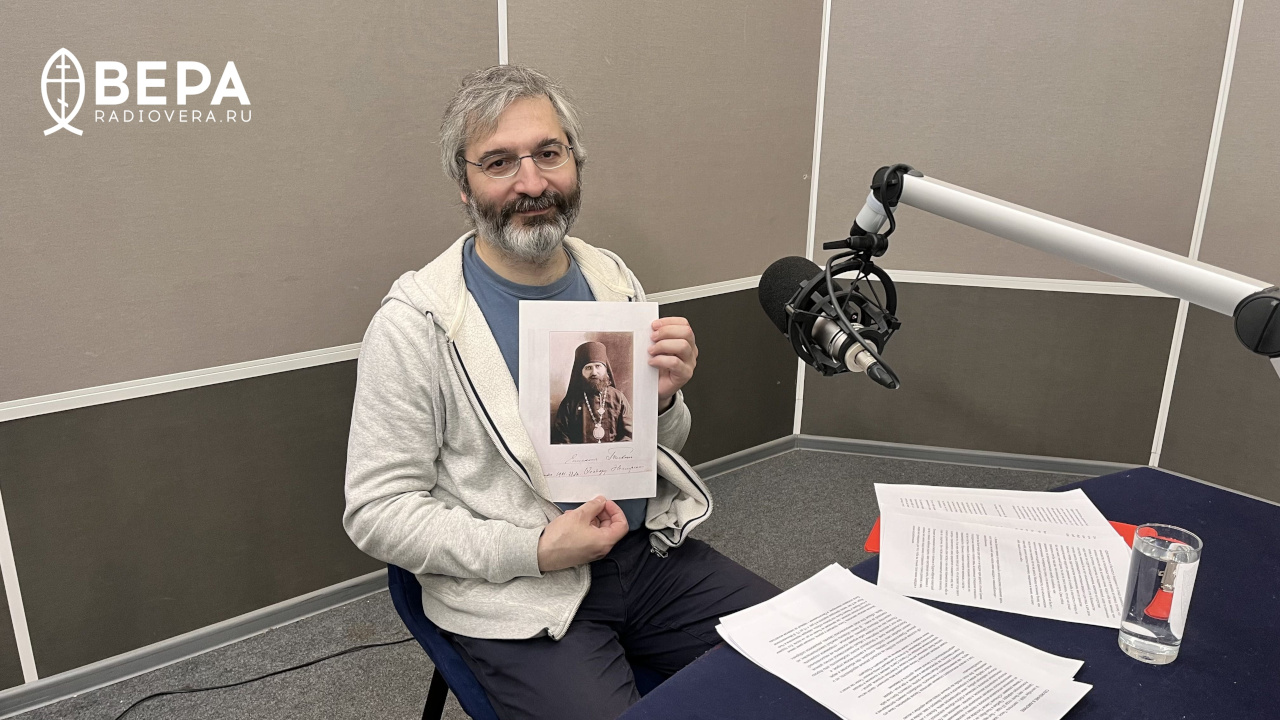

Унас встудии был сотрудник историко-культурного ипросветительского центра ПСТГУ «Соборная палата» Андрей Иванов.

Разговор шел ослужении святителя Тихона (Беллавина), будущего Патриарха Московского иВсея Руси, вСеверной Америке настыке 19го и20го веков.

Этой беседой мыпродолжаем цикл изпяти программ, посвященных жизни ислужению святителя Тихона Московского.

Первая беседа сдиаконом Михаилом Гаром была посвящена детству июности святителя Тихона.

Ведущий: Алексей Пичугин

А. Пичугин:

— Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» наСветлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Ярад вас приветствовать. Янапоминаю, что наэтой неделе вэто время каждый день мыговорим освятителе Тихоне, Патриархе Всероссийском Тихоне (Беллавине). Опервом Патриархе после долгого перерыва, очеловеке, чьё патриаршество открыло, собственно, вот этот новый патриарший путь вистории нашей Церкви, нашей страны, иначью долю выпали, конечно, очень тяжёлые события. Номыговорим поэтапно, тоесть мыидём отего происхождения, отего детства, юности. Сотцом Михаилом Гаром мыэто обсуждали буквально вчера. Ивот сегодня мысАндреем Ивановым. Андрей Иванов— сотрудник историко-культурного ипросветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Здравствуйте.

А. Иванов:

— Здравствуйте.

А. Пичугин:

— Будем говорить опериоде вжизни ислужении Патриарха Тихона, тогда ещё, конечноже, совсем неПатриарха, ослужении его вСоединённых Штатах Америки, наСевероамериканском континенте. Это тоже такие очень интересные несколько лет. Мне кажется, мыунас нарадио очень мало обэтом периоде говорили. Мымного говорили оПатриархе Тихоне. Возможно, кто-то измоих коллег говорил ирассказывал, беседовал про американский период его жизни, новот, конечноже, вразговоре ожизни Патриарха Тихона этот период мыникак обойти неможем. Ипоэтому: самый конецXIXвека, иархиепископ Тихон, тогда ещё, по-моему, епископ...

А. Иванов:

— Епископ, да.

А. Пичугин:

— Епископ Тихон отправляется вСеверную Америку. Давайте, наверное, немного загодя начнём: как это произошло, почему?

А. Иванов:

— Он, действительно, был ещё совсем молодым, скажем так, епископом. Сравнительно незадолго доэтого, в1897году, онбыл хиротонисан воепископа викарного Люблинского. Иэто было очень такое долгожданное ижеланное назначение. НаХолмщине архимандрита Тихона, ректора семинарии, очень любили. Онбыл такой, так сказать, популярный человек. Причём любили его люди нетолько православного исповедования, ноидругие. Это удивительное его совершенно какое-то личное качество. Вот есть воспоминания, вкниге митрополита Евлогия (Георгиевского) есть довольно большой такой фрагмент. Онже стал преемником его сначала наректорской кафедре, апотом инаепископской, вот наэтой. Вобщем, онговорил, что епископа Тихона очень любили, архимандрита Тихона, ещё когда онбыл ректором, очень любили холмичи. Ипрощание сними было очень таким трогательным, даже драматичным— они нехотели его отпускать. Иизвестно, что правящий архиерей, архиепископ Флавиан (Городецкий), подал прошение отом, чтобы ректора семинарии назначили его помощником, викарными епископом. Синод отказал, сославшись наслишком юный возраст.

А. Пичугин:

— Нукакбы юный возраст уже нетакой юный.

А. Иванов:

— Ну, вобщем, да. Значит, в32года святитель Тихон стал епископом. Ивсего несколько месяцев фактически, меньше года, онпробыл наэтой кафедре Люблинской ипереведён был насамую удалённую исамую обширную кафедру Русской Церкви, исамую бедную при этом.

А. Пичугин:

— Онбыл непервым. Явот даже сейчас смотрю— унего было достаточно предшественников. Причём кто-то изпредшественников даже дожил дотаких достаточно глубоких времён советской власти, как, например, преосвященный Владимир (Соколовский-Автономов)— до30-хгодов. Ноименно сдеятельностью будущего Патриарха Тихона связано очень много событий вСеверной Америке. Нодавайте для начала географически уточним. Его кафедра называлась Алеутская иАляскинская. Какие унеё границы были? Тоесть мыможем себе представить, раз говорят про алеутов, Аляску, товот уСоединённых Штатов есть штат Аляска. Можем все накарте посмотреть его размеры— немалые. Новсё-таки деятельность-то его была шире, чем только Аляска?

А. Иванов:

— Нуда, кафедра именовалась Алеутская иАляскинская исторически, потому что, собственно говоря, это место русской миссии, нофактически она занимала весь Североамериканский континент. И, собственно, поинициативе епископа Тихона она была переименована уже довольно скоро, через несколько лет, вАляскинскую, Алеутскую иСевероамериканскую. Тоесть, собственно говоря, вназвании была зафиксирована еёреальная география.

А. Пичугин:

— Нонасамом деле никакого города кафедрального вназвании неотражено. Город появился только уже после после Второй мировой войны, наверное, да?

А. Иванов:

— Да.

А. Пичугин:

— Нью-Йоркская иАлеутская— в1959-м.Ну, правда, она некоторое время была Алеутской иСан-Францисской— тоже в30-40 годы.Нотоже кафедрального города как такового небыло. Акудаже онприехал?

А. Иванов:

— Приехал онсначала вНью-Йорк. Итам очень интересное было его приветствие. Ну, мывовремя экскурсий всегда наэто обращаем внимание. Оночень трогательно обратился ксвоей новой пастве ивэтом обращении сравнил... ядаже могу, наверное, прочитать небольшую цитату: «Волею Божию призван азнедостойный капостольскому служению здесь. Ивот отныне янемой народ назову моим народом иневозлюбленную возлюбленною. Доселе мыбыли чужды друг друга, неведали один другого. Отныне самим Господом мыстановимся втесную связь, вовзаимное отношение епископа кпастве ипаствы кепископу. Всвятоотеческих писаниях отношения эти приравниваются кбрачным. Епископ считается женихом, апаства невестою его. Понимая так отношение епископа кпасомым ибудучи обручён алеутской пастве, япокинул любезную родину, свою престарелую мать, близких изнаемых мне, милых сердцу моему иотправился встрану далёкую, квам, людям мне неведомым, для того, чтобы выотныне стали моим народом имоими возлюбленными».

А. Пичугин:

— Анарод этот кто? Многоли там было русских людей, которые волею судеб оказались вСоединённых Штатах?

А. Иванов:

— Русские были там. Действительно, там были эмигранты, искавшие вАмерике лучшей доли. Но, вобщем, паства была очень сложносоставной. Это были ипросвещённые алеуты, эскимосы, индейцы ивыходцы изСтарого Света. Это были униаты, переходившие вправославие, это были сиро-арабы, которые тоже были частью такой необычной, необыкновенной епархии, сербы, греки. Тоесть все они были паствой вот этого нового молодого епископа.

А. Пичугин:

— Которому натот момент было всего 33года. Иихдаже язык необъединяет. Этоже время действительно такого масштабного переселения вСеверную Америку. Необязательно христиан, православных, просто люди изСтарого Света массово переезжают вНовый Свет. И, естественно, они пока ещё говорят насвоём языке. Иепископ Тихон, помимо русского языка, знал какие-то натот момент?

А. Иванов:

— Может быть, выупоминали этот факт сотцом Михаилом, онпреподавал французский, знал французский. Английский онзнал неразговорный, ему приходилось, так сказать, восполнять эти знания, онэтим занимался активно. Вобщем, изучал онязыки, ианглийский кконцу пребывания накафедре Североамериканской знал хорошо. Тут ябы хотел поддержать вот эту мысль, что это людиже, которые приезжают вАмерику, непросто наразных языках говорящие, это люди, как мысейчасбы сказали, ссовершенно разным бэкграундом. Уних совершенно разные корни, уних разные привычки, они по-разному едят, любят, общаются. Уних есть, конечно, ибогослужебные какие-то особенности. И, забегая вперёд, какбы подводя итог, ноэто известная очень фраза— вовремя прощания сосвятителем Тихоном в1925 году митрополит Сергий (Страгородский) сказал, что вот удивительно, что небыло никаких особенных талантов ярких уПатриарха Тихона: неадминистратор, небогослов какой-то видный, непроповедник такой, чтобы все, так сказать, содрогались. Нопри этом, посмотрите, когда онприехал вАмерику, там был какой-то захудалый приход. Акогда онуезжает, там уже Поместная Церковь. Тоесть это действительно удивительно. Выупомянули, что насамом деле очень много было деятелей церковных наэтой кафедре.

А. Пичугин:

— Нокто-то изправославных ещё там представлен был натот момент? Или православие там— исключительно русское православие? Иединственный православный архиерей— это святитель Тихон?

А. Иванов:

— Да, онединственный.

А. Пичугин:

— Тоесть небыло греческих? Ладно, небыло епископов, нодаже священников небыло греческих?

А. Иванов:

— Да, получается так. Собственно, его подход был какой? Что нужно вот сэтими особенностями, сэтой разностью паствы непросто мириться, акакбы это благословлять. Онуже чутьли невпервом докладе вСвятейший Синод пишет, описывая свою епархию, что «всостав епархии входят нетолько разные народности, ноиразные православные Церкви, которые, при единстве ввере, имеют каждая свои особенности вканоническом строе, вбогослужебном чине, вприходской жизни. Особенности эти дороги для них ивполне терпимы собщей православной точки зрения. Почему мынесчитаем себя вправе посягать нанациональный характер здешних церквей, напротив, стараемся сохранить таковой заними. Всвоей области каждый самостоятелен, нодела, общие для всей Американской Церкви, решаются соборно».

А. Пичугин:

— Асвященники-то были?

А. Иванов:

— Священники были.

А. Пичугин:

— Акто они, откуда?

А. Иванов:

— Во-первых, были приезжающие изРоссийской империи священники. Правда, приезжали неохотно, потому что, конечно, это был такой отрыв откорней, отистоков.

А. Пичугин:

— Никто тебя вМанхэттене, вНью-Йорке держать небудет. Тоесть тыприехал, может быть, вНью-Йорк, может быть, наМанхэттен, ипотом поехал дальше. Вот яговорю, что для меня история американского христианства началаХХ века, православного христианства, это фактически табула раса. Поэтому янеочень хорошо представляю, как ичто там происходило.

А. Пичугин:

— Янапомню, что унас вгостях сегодня Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Амыговорим опериоде служения Патриарха Тихона, святителя Тихона, тогда ещё архиепископа, вАмерике, наСевероамериканском континенте, вСоединённых Штатах. Ивот онприезжает, идальше, вместо того, чтобы поселиться вНью-Йорке ипериодически оттуда куда-то выезжать, совершает такое беспрецедентное путешествие через весь континент.

А. Иванов:

— Инеодно.

А. Пичугин:

— Ноначиналось всё содного, спервого путешествия. Буквально вот в1899 году онпроехал изКалифорнии наАляску. Тоесть для нас сейчас... думаю, многие люди мечталибы совершить такое трансамериканское путешествие. Это хорошо, красиво— намашине через континент, похорошей дороге, хайвей, музыка. Атут— нет, тут 1899 год надворе. Иэто путешествие ещё сопряжено скучей разных сложностей иопасностей.

А. Иванов:

— Совершенно верно. Уменя есть цитата, правда издругого путешествия, 1900года. Архиепископ Флавиан, окотором мыупомянули, идумаю, что ивпредыдущих беседах тоже это имя было упомянуто. Это такая история удивительной дружбы. Они очень разными были попроисхождению. Святитель Флавиан был иззнатного рода, ионполучил очень такое замечательное образование, сначала университетское, потом духовное. Про него говорили, что онтакой холодный, отстранённый. Атакой простой, очевидно, доступный, кажущийся таким именно епископ Тихон. Тем неменее, между ними была какая-то удивительная симпатия. Втечение всей жизни она сохранялась, они вели переписку. Ивот такой довольно наглядный рассказ ободном изтаких путешествий наАляску. Цитата изписьма: «Недавно явозвратился издальней Аляски восвояси. Путешествие было неизлёгких. Удалось пробраться кКвихпах иКускоквим, где архиереи ещё небывали. Приходилось повременам идти потундре пешком. Двенадцать ночей спал наземле впалатке. Провизии унас, как здесь выражаются, было „коротко“, тоесть мало, нобольше всего приходилось терпеть откомарови, извините, отвшей. Поправде сказать, житие мое незавидное искорбное, чего небуду скрывать отвас. Новезде нужно трудиться». Нуадальше— эту цитату мыприводим внашей экспозиции, унеё есть продолжение— святитель Тихон как раз говорит, что это всё ладно, всё это можно терпеть, ноособенно расстраиваетто, что очень мало делателей наэтой ниве, что никто нехочет приезжать, что миссии непомогают. Авэто время как раз миссионерской деятельностью Церкви руководил будущий священномученик Владимир (Богоявленский), который как раз вэто время строит Московский епархиальный дом. Ивот епископ Тихон сетует, что преосвященный Владимир неотвечает наего запросы. Тоесть изначально такой подход, что эта епархия такая дотационная, миссионерская, что это несрабатывает. Ионпонимает, что нужно перестраивать вообще жизнь здесь, нужно создавать что-то совершенно другое. Итоже надо сказать, что вАмерике-то свобода совести. ИПравославная Церковь непросто невбольшинстве...

А. Пичугин:

— Ну, она— однаиз.

А. Иванов:

— Да. Однаиз, причём, конечно, неизвлиятельных. Ноона есть. Нонужно действовать какбы вэтих совсем других условиях, невтех, ккоторым онпривык, вкоторых онвоспитан.

А. Пичугин:

— Ачто такое миссия вСеверной Америке? Во-первых, тут надо, наверное, разобраться стем, что такое миссия втовремя. Если мывозьмём чуть более ранние периоды, понятно, что вСеверной Америкели, вкаких-то других нехристианских... да, укаждого государства какой-то свой период такой нехристианский— изтех стран, которые витоге стали христианскими, или где значительная доля христианского населения,— когда успешно действовала миссия, судя поплодам, и, соответственно, население тоже постепенно приходило кБогу. Северную Америку мывидим сейчас как страну, тотально христианскую. Можно спорить, как это, почему, ноона действительно очень христианская. Ивообще христианство— это одна изоснов какбы политической стабильности Соединённых Штатов. Ивот такли это было вначалеХХ века? Кого просвещал будущий Патриарх? Это люди, которые уже были христианами, изразличных протестантских деноминаций, католики, укоторых там тоже были свои миссии, безусловно? Или это были, как мыпредставляем, алеуты, индейцы впрериях? Вот как это происходило? Это были действительно очень разные люди. Более того, если говорить оновообращённых народах, тозаних, вобщем, ведётся борьба вэто время. Тоесть другие миссии тоже пытаются приходить наэти территории. Священника нет, школы нет. Адругие миссии могут использовать какие-то такие блага материальные, ссобой приносить. Ивэтом смысле его стремление посещать даже такие далёкие приходы— ондействительно много недель проводит вдороге для того, чтобы посетить какой-то приход, который составляет30-50индейцев или эскимосов.

А. Пичугин:

— Итоизэтих30-50две трети придут посмотреть, треть, наверное, просто поглазеть: о, какой дядька интересный приехал!

А. Иванов:

— Да. Ноонтак видит своё служение, ондействительно объезжает... вообще, насамом деле это характерно было для стиля, скажем так, пастырского, архипастырского святителя Тихона. Онвезде старался как можно больше приходов посетить, нежалея совершенно себя. Тоесть вот цитата достаточно красноречивая. Итоон, конечно, непытается сгустить краски, недраматизирует, наоборот, смягчает картину, нежалуется. Вдействительности оночень скудно живёт. Ноэтоже было потом ивЯрославле тоже, тоесть онобъезжает свою епархию.

А. Пичугин:

— Ну, вЯрославле ипомимо него многие объезжали. Кто-то, может быть, просто вглушь неездил. Ноопятьже, что такое глушь Ярославской губернии назакате Российской империи? Это всё-таки достаточно небедные места. Ярославская губерния вот небедная была— лесопромышленность, постепенно просто промышленность. Да, это несельскохозяйственные, неюжные земли, нонебедные. Ипоэтому, конечно, тут визит архиерея наприход— дальше Лескова читаем. Авот здесь это, правда, совсем другая история. Ноонмог ставить священников. Если онпросил прислать помощников, тотут, скорее, речь шла окаких-то образованных людях, уже получивших богословское образование вРоссии, кто мог претендовать, если человек был женатый, накакие-то вспомогательные должности, аесли онбыл неженат, тоего могли вперспективе сделать викарием, например, иуже былобы проще. Ноэтого всего практически непроисходит— непотому, что нехотят, апросто потому, что некого. Вот только вначалеХХ века, в1903году, ему назначают викария.

А. Иванов:

— Нукак назначают? Он, вобщем, очень долго этого добивается. Иэто тоже часть его плана. Появляется два даже викария, один изкоторых становятся Аляскинским— Иннокентий (Пустынский). Авторой как раз изсиро-арабов.

А. Пичугин:

— Ноэто ещё чуть позже.

А. Иванов:

— Чуть позже, да. Соответственно, это его подход, что онвикарием назначает для вот этой группы своей паствы того, кого они принимают, икоторый понимает, чем они живут идышат.

А. Пичугин:

— Нобыли большие города всё-таки. ВНью-Йорке есть Свято-Николаевский собор. Онкак раз, ятак понимаю, ксожалению, совсем эту историю незнаю, был построен-то примерно втовремя.

А. Иванов:

— Он, собственно, был освящён святителем Тихоном, иэто одна изего заслуг... протоиерей Александр Хотовицкий, будущий священномученик ибудущий тоже сподвижник Патриарха Тихона уже здесь, вРоссии. Ноэто, вобщем, тоже один изплодов. Иврезультате икафедра была перенесена туда, вНью-Йорк. Тоесть это действительно было осмыслено, как центр жизни епархиальной.

А. Пичугин:

— Ноэто уже, естественно, огромный город, где есть исвященники, иклир какой-то есть, который уже самостоятельно может какую-то работу вести.

А. Иванов:

— ИвЧикаго тоже был освящён собор. Инастоятелем его был тоже будущий священномученик Иоанн Кочуров— первый.

А. Пичугин:

— Удивительно, что люди, которые так далеко, надругом континенте, вАмерике, вкрупных американских городах служили, витоге всё равно оказались здесь, потом вСоветском Союзе. Ивот так вот наполигонах НКВД где-то «тройками»...

А. Иванов:

— Ну, аИоанн Кочуров— это, собственно, первая жертва советской власти.

А. Пичугин:

— Да, конечно.

А. Иванов:

— Вообще, удивительно сколько таких какбы совпадений вжизни святителя Тихона. Вот когда мыготовили выставку, яобратил внимание нато, что легендарный крейсер «Варяг» имеет тоже отношение кбудущему Патриарху Тихону. Потому что вот эти суда военные, крейсер «Варяг» икрейсер «Ретвизан», создавались вФиладельфии, тоесть впоблизости отНью-Йорка. Иихкоманды— это тоже была паства архиепископа Тихона. Иесли выпозволите мне одну цитату тоже привести...

А. Пичугин:

— Да, конечно. Давайте только после небольшого перерыва, буквально через минуту. Янапомню, что мысегодня здесь говорим освятителе Тихоне, Патриархе Всероссийском Тихоне (Беллавине). Вот его жизни посвящены все пять программ наэтой неделе вэто время, которые выходят. Имыидём так поэтапно отего юностидо, собственно говоря, его прославления. Сегодня унас вгостях Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Аговорим мыопериоде служения Патриарха Тихона, будущего Патриарха Тихона, вСоединённых Штатах.

А. Пичугин:

— Возвращаемся встудию Светлого радио, друзья. Напомню, что вгостях унас сегодня Андрей Иванов— сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Мыговорим огодах служения будущего Патриарха Тихона, архиепископа Тихона (Беллавина), вСоединённых штатах Америки. Ивот обещанная цитата. Очём она?

А. Иванов:

— Снова письмо епископа Тихона архиепископу Флавиану отом, как моряки скрейсера «Варяг» ходили вместе сепископом Тихоном наиордань вНью-Йорке: «6января мыходили вНью-Йорке наиордань, впервый раз сархиереем. Народу собралось много, втом числе немало американских зевак. Было пять священников, один диакон ивосемь наших матросов-певчих изФиладельфии, где строятся суда, которые отвсей души иотвсего горла оглашали пением улицы нью-йоркские. Сошло всё благополучно иторжественно». Было важно просто вспомнить обэтом эпизоде всвязи стем, что крейсер «Варяг»— это символ. Ито, что потом происходило вовремя русско-японской войны, конечно, всё топроходило через сердце будущего Патриарха Тихона, тоесть это всё его касалось. Ивот мысказали осовпадении, что первый новомученик— это его сподвижник, ивот эти события. Вообще, оночень болезненно переживал события1904-1905 года,очень сокрушался. Идаже, вобщем, вего письмах есть такие, довольно резкие, суждения. Онже всегда был очень таким...

А. Пичугин:

— Очень мягким, ятак понимаю. Нет?

А. Иванов:

— Да, очень мягким, очень нежелающим, боящимся кого-то обидеть. Умитрополита Анастасия (Грибановского), одного изсподвижников, который оказался потом вэмиграции,— ониже все потом пытались осмыслить масштаб личности Патриарха Тихона...

А. Пичугин:

— Имдаже проще, наверное, было это сделать. Содной стороны, проще, сдругой стороны, конечно, они непредставляли всего того, что ему приходилось здесь переживать. Для них Патриарх Тихон был гораздо более свободен всвоих решениях, чем это было насамом деле, мне кажется. Нет?

А. Иванов:

— Незнаю. Мне кажется, что какие-то вещи очень глубокие были высказаны как раз теми, ктоимел возможность свободно высказываться идумать свободно. Вот это цитата, тоже которую явсегда привожу наэкскурсиях протоиерея Сергия Булгакова. Ноэто известно, что очень многие современники Патриарха Тихона его при жизни почитали как святого. При этом протоиерей Сергий пишет, что мыневсостоянии осознать масштаб этой личности, потому что это настолько большая величина, что нужно время, нужна дистанция. Вот как гору невозможно увидеть вблизи, масштаб этого, нужно отойти куда-то. Это, во-первых, икакбы унас нет этой возможности, нет этой дистанции исторической, чтобы мымогли осознать это. Авторое: нужно быть соприродными этому явлению, чтобы его понимать. Это говорит протоиерей Сергий Булгаков. Нуисейчас унас год столетия исповеднической кончины Патриарха Тихона, юбилейный год, много торжеств, много слов. Но, вобщем, это большой вопрос: осозналили мы, вкакой мере мывсостоянии сейчас осознать масштаб этой личности? Имитрополит Анастасий, скоторого мыначали этот разговор, говорил, что внешне было непонятно сначала. Действительно, мало кто понимал, что это такая значительная фигура. Нуионтоже говорил, что требуется, конечно, время. Ион, собственно, как раз говорил, что, наверное, главным глубинным качеством— они все пытаются найти какое-то определение, попытаться передать это— Патриарха Тихона было целомудрие вдревнем значении этого слова, уравновешенности всего. Что небыло ничего яркого, ничего такого, что сразубы обратило насебя внимание. Митрополит Анастасий говорит, что единственное, что можно выделить —- это доброта. Вот тут онмеры незнал. Тоесть когда инужно было кого-то пожурить, кого-то наказать, он, даже если высказывал какое-то замечание, потом старался сгладить этот эффект.

А. Пичугин:

— Аизвестны какие-то суждения святителя Тихона оРоссии изАмерики? Поскольку как раз вот вэти годы происходил какой-то достаточно масштабный перелом. Всё-таки первая русская революция, которая, как никрути, сильно повлияла вообще намировоззрение, намировоззрение высшего сословия русского общества, намировоззрение простых людей. Тоесть всё как раз тогда очень было обострено, аонбыл вАмерике. Вот как онизАмерики это всё видел?

А. Иванов:

— Это очень хороший вопрос. Вот как раз, наверное, единственное, где письмах видно, что ондовольно резко высказывается, это как раз когда онвысказывается особытиях вРоссии изАмерики. Онпишет так: «Кажется, что все правящие потеряли голову. Больно читать сообщения отом, что теперь творится вбедной России. Бог знает, кчему всё это приведёт. Ужели Господь доконца прогневался нанас? Искороли мыобразумимся?» И, продолжая отвечать наваш вопрос, уменя нет здесь прямой цитаты, ноявспоминаю, что есть его проповедь, сказанная вдень восхождения натрон императора НиколаяII.ВНикольском соборе онэто говорит, вдемократической Америке, где, вообще-то, косо смотрят намонархию, наимперию. Онговорит, что, нет, вот это наше, чтобы сейчас ниговорили. Да, Церковь поддержит любую форму правления— онтогда уже это говорит, в1905году,— если народ это избирает.

А. Пичугин:

— Нооннемог себе представить, что народ неизберёт, спустя почти 20лет, что народ это неизберёт, что всё будет по-другому. Ивсе остальные его воззвания, послания, уже патриаршие, что всё это будет ктой власти, которую онсовсем нехотел. Ивот эта фраза «яневраг советской власти» будет сказана невпродолжение того, что слюбой властью Церковь может существовать. Конечно, ейприходилось сосуществовать, новот оннемог представить просто за20лет дотого, что вот так будет.

А. Иванов:

— Ядумаю, да. Нотоже интересно: когда онприезжает вЯрославль— это мыопять немножко забегаем вперёд,— тоонвпервомже слове, обращаясь кновой пасте... там ситуация понятна, что тоже собрались его встречать, потому что некаждый день такое событие. Апотом— ужточно, что это такая диковинка. Наш новый архиерей— это человек, который служил семь или восемь лет вАмерике далёкой. Ионкак раз говорит, что вот сейчас (это в1907 году происходит) все так активно засматриваются накакие-то другие модели,— яточную цитату неприведу,— что смотрят наЗапад, якобы оттуда должно прийти что-то, что позволит нам выстроить жизнь лучше иправильней. Нонасамом деле укаждого народа есть свои особенности. Иненадо пытаться слепо копировать ничего. Ионговорит, что оярославцах слышал много хорошего, что они любят храмы, ичто онубедился вэтом воочию, увидел это. Потому что, действительно, вЯрославле выпредставляете себе, какое количество храмов. Ивот что нужно сохранять свои особенности. Тоесть онверит, что русский народ сможет образумиться, сможет вернуться ксебе, стать собой, избавиться отэтого увлечения. Этото, очём высказали, что действительно очень много чего поменялось вовремя первой революции русской, ивсознании, вобщем, очень многих. Ионговорит, что наэто будет направлена его архипастырская забота— нато, чтобы сохранятьто, что нам действительно свойственно. Нам, русским людям, свойственна любовь кЦеркви, любовь кхрамам Божьим. Ивот этим онибудет заниматься.

А. Пичугин:

— Любопытно, что при нём... вывот совершенно правильно сказали, даже вот, наверное, ябы вас попросил повторить эту мысль, что, приехав в1898 году наСевероамериканский континент, где была только православная миссия, онвитоге оставил еёцелой Церковью.

А. Иванов:

— Да. Нотам совершенно эпохальное событие произошло. Уже будучи назначенным наЯрославскую кафедру, онпроводит первый Всеамериканский Собор.

А. Пичугин:

— Причём Собор этот... действительно, вытоже обэтом говорили, что его прихожане, помимо коренных народов, помимо людей, обратившихся вправославие, переселенцы изразных частей Российской империи, которые, вобщем, достаточно косо понациональному признаку друг надруга моглибы смотреть. Иянезнаю, как они смотрели друг надруга вначалеХХ века, вконцеXIX-го,понятно, что, благодаря политическим процессам, которые весьХХ век будоражили, эти национальные настроения только обострились. Новот как они тогда мирно существовали внутри одной единой Американской Церкви— это, конечно, удивительно.

А. Иванов:

— Вот это великолепная фраза, которую говорит отец Михаил Гар насвоих экскурсиях, что это удивительное свойство Патриарха Тихона— любовью примерять противоречия. Вызнаете, наэто обратил внимание ярославский губернатор Татищев. Видите, мыизАмерики всё время перебираемся вЯрославль. ВЯрославле насамом деле, при том, что вжитийной литературе обычно говорят, что это такое замечательное было время, когда оннапитывался русским духом, что это, вобщем, такой русский святой подуху.

А. Пичугин:

— Ну, жития натоижития, чтобы быть составленными поопределённому канону, забывая какие-то вещи.

А. Иванов:

— Новообще парадоксально, что вот такой русский-русский подуху святой— вот даже облик его себе представляете,— ведь насамом деле большая часть его служения допатриаршества пришлась насовершенно такие инославные далёкие регионы. Иярославский период насамом деле был очень тоже непростым. Очень тяжело пережила революцию Ярославская губерния.

А. Пичугин:

— Да, сколько воспоминаний наэту тему, конечно.

А. Иванов:

— Тоесть очень немирно там всё было. Тоесть Демидовский лицей, студенчество либеральное, как выуже упомянули, что это очень богатая губерния, либеральные взгляды. Это, вобщем, потом показали выборы вУчредительное собрание— какие были настроения, такими иоставались. При этом власть была очень консервативная. Идействительно очень такое ощущалось противостояние. Так вот, губернатор Татищев, когда перевели святителя Тихона наВиленскую иЛитовскую кафедру, всвоём приветствии написал, что вот заэто недолгое время, пока выунас были нашим архиереем, высумели сделать очень большое дело: высмогли нас сними помирить. Потому что иони, всмысле либеральная вот эта интеллигенция, вас полюбили, имытоже вас любим. Тоесть каким образом удавалось Патриарху Тихону объединять настолько разных людей? Ипочему онтак нам, конечно, сейчас важен идорог вовремя такого разделения.

А. Пичугин:

— Новедь ещё инаАмериканской кафедре онактивно поддерживал различные просветительские проекты спереводами. Тоесть итексты переводились, ибогослужебные православные тексты проводились наанглийский язык.

А. Иванов:

— Эта работа продолжилась изавершилась. Она начата была доего святительства там, ноэто действительно тоже некоторая такая веха вистории православия наАмериканском континенте. При нём открылся первый монастырь, открылась первая семинария. Тоесть когда стало понятно, что неприезжают священники, нехотят, тонадо, значит, выращивать здесь.

А. Пичугин:

— Иэто логично, что священнику изРоссии втовремя ехать было куда-то так далеко... если унего тут своя паства, аздесь человек может принести много пользы, понимая, чем живут, чем дышат вообще его земляки.

А. Пичугин:

— Друзья, напомню, что вгостях уСветлого радио сегодня Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного ипросветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». АвРоссию святитель Тихон ездил заэти 10лет почти что?

А. Иванов:

— Да, ездил. Онездил назаседание Синода, встречался сгосударем, посетил, как это традиционно онвсегда делал, родину, Торопец, матушку свою болящую. Итогда впоследний раз онуже сней увиделся.

А. Пичугин:

— Тоесть уже когда онвернулся изАмерики, еёнебыло?

А. Иванов:

— Да. Тоесть оностался уже совсем сиротой. Итам ещё такая довольно тяжёлая история была. Снимже вАмерику поехал его младший брат, единственный, кто вообще изчетырёх братьев вэтот момент, помимо святителя Тихона, был вживых. ИМихаил Беллавин вАмерике иумер.

А. Пичугин:

— Да, это известная история, что унего после этого ипосле того, как отошла его матушка, неосталось вообще никаких родных.

А. Иванов:

— Да, даже двоюродных, как онписал тоже вписьмах.

А. Пичугин:

— Аизвестна реакция американской паствы наего отъезд народину? Вообще, почему его перевели вЯрославль, если всё так было успешно, если оночень много всего делал? Для чего нужна была эта ротация?

А. Иванов:

— Ну, во-первых, так было принято. Тоесть архиереев переводили скафедры накафедру. Итут, честно говоря, святитель Тихон ждал, когда его переведут, тоесть онхотел насамом деле домой. Правда, потом, хотя действительно этот период оказался очень трудным, ононём вспоминал сблагодарностью часто иговорил как обочень счастливом времени. Ну, это имолодость, итакая, вобщем, активная деятельность. Тоесть онмного приводил таких икурьёзных случаев потом, уже будучи Патриархом, извот этого периода служения. Паства, конечно, его очень любила, очень помнила потом. Вы, конечно, будете ещё обсуждать период Патриаршего служения, когда начался страшный голод, исвятитель Тихон обратился ковсему миру спризывом помочь стране, которая всегда помогала другим. Иоткликнулась Америка, восновном. Иэта помощь спасла, вобщем, миллионы жизней вРоссии. Хотя при этом большевики нерукопожатны, ноПатриарху Тихону настолько доверяют, настолько помнят онём стакой теплотой. Так что, конечно, его любили везде.

А. Пичугин:

— Да, иэто, конечно, потом сказалось. Вот мне сложно... Ничего просто так небывает. Издесь, конечно, даже вусловиях... Как Господь допустил революцию, допустил войну? Номыже можем по-другому говорить: посмотрите, какие люди потом встали воглаве Церкви. Тут, скорее, вот это вот. Могбы быть митрополит Антоний (Храповицкий), тяжёлый человек, государственник, человек, который, насколько это возможно, монархист домозга костей. Ичтобы было, какойбы была Церковь— непонятно.

А. Иванов:

— Страшно даже себе представить.

А. Пичугин:

— Такой, как Зарубежная Церковь, онабы здесь стать несмогла. Даитам столько противоречий было. Сколько людей отнего отделялись, неотделялись просто потому, что нехотели каких-то разрывов, нопри этом всё было очень непросто. Отношения были натянуты. Это вот прям такая квинтэссенция сильной личности толи насвоём месте, толи несовсем. Хотя, безусловно, его заслуги огромные.

А. Иванов:

— Да, великий богослов. Итам ведь, насколько япомню, когда прошла вот эта волна после революции смещения архиереев скафедр ипотом, после этого, были выборы архиереев наосвободившиеся кафедры, архиепископ Антоний был повторно избран паствой наХарьковскую кафедру. Тоесть это всё-таки такое признание заслуг его иуважение. Ноэто былабы воля большинства наСоборе, еслибы избран был митрополит Антоний.

А. Пичугин:

— Его знали. Всё-таки, наверное, русская паства, атакже архиереи идуховенство, всё-таки святителя Тихона так хорошо незнали. Да, московский период, конечно, неочень длинный, натот момент. Очень знаковые события происходят вэто время. Ярославль— да. Новот что, собственно говоря, жителям какого-нибудь юга России доЯрославля икто там архиерей? Тоесть, конечно, это абсолютно другое время. Мысейчас через интернет, через все наши коммуникативные возможности прекрасно можем себе представить личность какого-то человека, живущего задесять областей отнас. Атогда-то этого всего небыло. Нувот какой-то человек. Ага, зовут его Тихон, митрополит Тихон. Что мыонём знаем? Про Антония (Храповицкого) было известно, апро него вот нетак, ненастолько.

А. Иванов:

— Ятоже обэтом недавно подумал, что вот соборяне. Это ввысшей степени легитимный был орган— Поместный Собор. Итуда приехали действительно совсех концов России люди ипредставители самых разных слоёв. Иони, конечно, друг друга узнали только впроцессе вот работы наСоборе. Акмоменту принятия решения овосстановлении патриаршества прошло всего два месяца. Правда, два месяца эти были бурных очень споров, втом числе отом, нужноли восстанавливать патриаршество. Вобщем, высовершенно правы, что святитель Тихон неотносился ктем архиереям знаменитым, которых точно все знали— нет. Онбыл председателем Собора, ноэто была, скорее, дань традиции— онбыл епископом принимающего града. Причём первой кандидатурой напост председателя был митрополит Владимир (Богоявленский), который старейший похиротонии. Носразу стало понятно, что иповозрасту, ипотемпераментуон, наверное, несможет вот эту всю бурлящую, политизированную, хотя это действительно были лучшие люди Церкви, но, впринципе, настроение такое, что все против всех настроены. Тоже много воспоминаний, что поначалу Собор напоминал какой-то парламент.

А. Пичугин:

— Если про восстановление патриаршества говорить, мысейчас, спустя сто лет, наэто так смотрим: нукак вот моглобы быть по-другому? Нотамже буквально внесколько голосов был перевес завосстановление патриаршества. Исреди противников восстановления патриаршества было очень много влиятельных людей. Это иновомученики, это илюди, которые стали лицом Церкви вкакой-то момент. Ноони были против, уних были свои аргументы, свои доводы. Ивот это, конечно, очень важно знать ипомнить.

А. Иванов:

— Да, были опасения. Тоесть там тоже важно вкаком виде патриаршество было восстановлено. Спорыже были какие? Что вот унас так долго было искушение цезарепапизмом, что мынесвоевременно восстанавливаем патриаршество. Потому что внынешнем состоянии, восстановив патриаршество, мынеизбежим искушения папизмом. Ивласть Патриарха была очень сильно ограничена. Это, вобщем, действительно был первый среди равных. Ирешения, фактически единоличные, непринимал Патриарх— вот потой модели, которую Собор принял. Другое дело, что исторически...

А. Пичугин:

— Рецепция решений Собора очень сложна. ИвесьХХ век... понятно, что иРусская Церковь, если посмотреть надальнейшие Соборы, реформы управления, несмотря насоветскую власть, даже несмотря напослевоенные реформы, она всё равно пыталась... Вот для меня большая загадка, почему она пыталась остаться врамках Собора1917-18 года.Неполучалось, было жуткое давление, новот для архиереев советского времени— для меня загадка: они никак сСобором несвязаны. Разве что только многие изних родились вкакой-то вот перспективе, отСобора недалёкой. Ноони даже многие священниками небыли, ужпонятно, что неархиереями. Яговорю про хрущёвский период. Нодаже вэто время вот почему-то уних было ощущение того, что доконца сломать эту систему нельзя.

А. Иванов:

— Таков был авторитет, действительно ощущение. Нукак? Собор1917-18 годов,наверное, одна извысших точек вообще вцерковной истории, нетолько вХХ веке. Для меня, например, очень важно, как для мирянина, что там очень важен был голос мирян. Большинство участников Поместного Собора— миряне. Кстати сказать, сейчас мыможем вернуться вамериканский период. Особенностью служения там была необходимость прямая вовлекать мирян вцерковную жизнь. Тоесть если миряне неучаствуют вцерковной жизни, если нет действующего прихода, всё распадётся, всё погибнет.

А. Пичугин:

— Аэтоже основа существования сейчас ПЦА— Православной Церкви Америки. Ведь это вомногом Церковь, которая управляется мирянами. Понятно, что есть митрополит, понятно, что есть духовенство. Нодаже наприходском уровне... вот, пожалуй, иправда, где решения Собора были наиболее полно претворены вжизнь— это там. Это, наверное, тоже как-то связано сдеятельностью святителя Тихона вАмерике. Пускай прошло много лет, пускай уже коснованию, кнезависимости Православной Церкви Америки... доэтого времени там прошло сколько? 60лет современи Собора, почти 60лет, новсё равно вот этот соборный дух почему-то там остался. Понятно, что здесь вот оностался, ноогромное количество всех событий, которые надолю нашей страны выпали, они его оттенили. ВЗарубежной Церкви были свои сложности, итоже они там вроде старались. Авот вПравославной Церкви Америки так получилось. Недаром личность митрополита Тихона, тогда архиепископа Тихона, потом Патриарха Тихона, вАмериканской Церкви очень иочень прочна исильна.

А. Иванов:

— Да, очень чтимый святой. Действительно, его помнят, может быть, неменьше или даже больше, чем унас. Что касается, возвращаясь ксобытиям Собора ипосле Собора, ведь тоже вот эта, скажем так, плохое слово, активация прихожан была... еслибы прихожане, еслибы миряне вот этот вызов невосприняли— декрет оботделении Церкви отгосударства,— еслибы миряне нестали защищать Церковь, онабы невыстояла. Потому что духовенство действительно бесправно, епископат неимеет тоже никакой власти. ИЦерковь как таковая подекрету большевистскому перестаёт быть правовым субъектом— есть приходы. Если приход существует иответственно подписавший список из20говорит, что, нет, мне нужно, чтобы священник служил здесь Литургию, тотогда Литургия продолжается.

А. Пичугин:

— Спасибо большое. Вот мыизаканчиваем нашу программу, где мысегодня говорили про святителя Тихона иего американский период жизни вначалеХХ века. Унас вгостях был Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного ипросветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Прощаемся, доновых встреч, всего доброго. Я— Алексей Пичугин. Будьте здоровы, досвидания.

А. Иванов:

— Досвидания.

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Трезвенная жизнь и аскетические правила...» схиархим. Эмилиана (Вафидиса)». Протоиерей Павел Великанов

- «Календарь «От Пасхи до Пасхи» — Псалтирь». Георгий Бежанидзе, Илья Рыбаков

- «Душеполезные поучения» прп. аввы Дорофея». Епископ Феоктист (Игумнов)

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Трезвенная жизнь и аскетические правила...» схиархим. Эмилиана (Вафидиса)». Протоиерей Павел Великанов

У нас в студии был настоятель московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове протоиерей Павел Великанов.

Разговор шел о смыслах книги «Трезвенная жизнь и аскетические правила: толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария» схиархимандрита Эмилиана (Вафидиса) и о том, почему подобные книги могут быть интересны не только монахам, но и мирянам, интересующимся церковной жизнью. В частности, мы обсуждали, для чего Господь попускает болезни, как связаны наши немощи и духовная жизнь, а также как относиться к болеющим людям, находящимся рядом.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных книгам, которые стоит прочитать Великим постом.

Первая беседа с епископом Переславским и Угличским Феоктистом была посвящена книге «Душеполезные поучения» аввы Дорофея (эфир 23.02.2026).

Все выпуски программы Светлый вечер

«Календарь «От Пасхи до Пасхи» — Псалтирь». Георгий Бежанидзе, Илья Рыбаков

В эфире «Светлого вечера» говорили о научно-просветительском проекте «Календарь от Пасхи до Пасхи».

Гостями программы стали руководитель проекта, доцент кафедры церковной истории ПСТГУ Георгий Бежанидзе, директор по развитию проекта Илья Рыбаков.

Разговор начинается с самой идеи «пасхального» летоисчисления: почему календарь ведёт отсчёт не от 1 января, а от Пасхи до Пасхи, и чем такой взгляд на год помогает в церковной жизни. Гости рассказывают, как возник проект и почему он остаётся благотворительным, как устроено распространение календарей и что в них входит.

Отдельная тема выпуска — Псалтирь, которой посвящён нынешний календарь. Собеседники объясняют, почему Псалтирь занимает особое место в богослужении и личной молитве, почему Великим постом её читают особенно часто, и как Церковь предостерегает от «магического» отношения к псалмам.

В завершение гости делятся тем, как материалы календаря помогают ориентироваться в псалмах и находить разъяснения к сложным стихам.

Ведущий: Платонов

Все выпуски программы Светлый вечер

«Социальное служение в Скадовске». Ева Артюшкова

У нас в гостях была руководитель центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске Ева Артюшкова.

Наша гостья рассказала, как она пришла к тому, что решилась оставить престижную работу и заняться социальным служением в непростом регионе в Херсонской области. Ева поделилась, с какими проблемами и трудностями обычно обращаются люди в Патриаршию гуманитарную миссию, и как удается им помогать. Разговор шел о роли Церкви в организации социальной помощи, а также о том, как вера помогает людям справляться с различными жизненными испытаниями.

Ведущий программы: пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Все выпуски программы Делатели