Фото: Drazen Nesic / Unsplash

Зрители, видевшие как танцуют Екатерина Максимова и Владимир Васильев, очарованные лёгкостью и красотой их движений, невольно думали, что артисты и живут так же: легко, красиво. Ни для кого не было секретом, что золотая пара русского балета ещё и пара супружеская. Но по выражению самого Васильева, их семейная жизнь была похожа на реку, которая не течёт ровно, а порой волнуется и выходит из берегов.

Катя и Володя учились в одном классе Московского хореографического училища. Володя был самым способным мальчиком, Катя – самой одарённой девочкой. В первый раз их поставили в пару в 10 лет. Катя танцевала, отвернувшись от партнёра. Педагог попросила её повернуть к Володе лицо. Катя не отреагировала – она стеснялась. «С годами пройдёт», - сказала учительница. С годами не только прошло, но и переросло в любовь.

После школы Володя и Катя стали супругами. Им было легко друг с другом. Никаких бытовых недоразумений: кому выносить мусор или мыть посуду – не возникало. У кого есть свободное время, тот и хозяйничал. Другое дело – работа в Большом театре. Тут случались такие творческие ссоры, что коллеги, наблюдая, как супруги выбегают из репетиционного зала, хлопая дверьми, всякий раз думали, что это окончательный и бесповоротный разрыв. Но недаром Васильев называл жизнь с Максимовой «рекой». Если про неё написать стихи, то и название было бы соответствующее: «река Счастья».

Максимова говорила, что Васильев всё время признавался ей в любви. По самому незначительному поводу, такому, как, например, вкусный обед. Васильев же убеждён, что мало говорил жене о чувствах. Но любовь – это в первую очередь поступки. И именно любовь мужа поставила Екатерину на ноги после травмы позвоночника. Врачи были уверены: ни танцевать, ни даже ходить Максимова больше не будет. Владимир не мог в это поверить и на одном кремлёвском приёме попросил у руководства страны о помощи в лечении. Отчаянная попытка спасти жену возымела действие. Максимову положили в лучшую больницу, к лучшим врачам. После операции Владимир разработал для супруги упражнения, сам занимался с ней, и Екатерина вернулась на сцену. И танцевала потом ещё 20 лет. Но тот первый после травмы спектакль артисты Большого запомнили надолго. За кулисами толпился народ, все были готовы в любой момент поддержать, не дать упасть «маленькому эльфу» - Кате Максимовой. Васильев танцевал, вывернув шею, чтобы ни на секунду не терять жену из виду. А когда опустили занавес, супругам аплодировали все, кто танцевал в тот вечер. Это были аплодисменты великой любви.

Они были знакомы 60 лет. Вместе прожили 50. И все эти годы не расставались. Вместе в школе, в театре, на гастролях, дома. У них и в мыслях никогда не было, что отпуск можно провести раздельно. Максимова всегда чувствовала поддержку мужа и его самую надёжную защиту. Он и не мог быть иным. Ведь рядом находилась «маленькая великая женщина» - так называл Катю Владимир Викторович.

У них был любимый дом в Костромской области. Там супруги проводили по два месяца в году. «Гений танца» - Васильев латал крышу, чинил моторную лодку, рисовал. Его «Екатерина Великая» собирала грибы, разгадывала кроссворды и читала книги.

Екатерина Максимова ушла из жизни в православный праздник поминовения усопших – Радоницу. Свой 70-летний юбилей Владимир Васильев встречал уже без жены.

В Лондоне есть балетная школа «Лондон боди скул». А в ней зал «Катя и Володя», названный в честь Максимовой и Васильева. Сегодня в этом зале занимаются дети. С творчеством русских артистов они знакомы не хуже тех детей, что в 70-ые, 80-ые годы росли в Советском Союзе и прекрасно знали Машу и Принца из балета «Щелкунчик». Этот спектакль с участием Максимовой и Васильева показывали по телевизору ежегодно 31-го декабря.

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

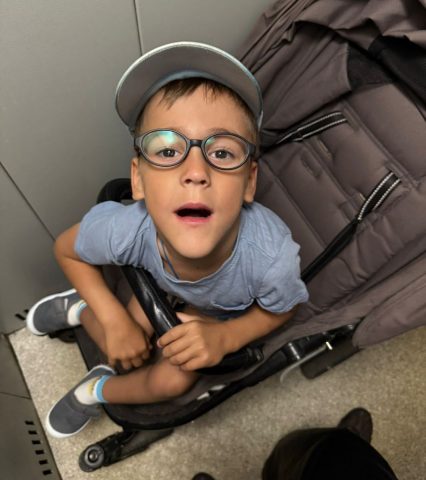

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер