…Среди стихотворных произведений русских советских поэтов (в данном случае, я настаиваю на этом определении), немало и таких, перечитывая которые, у меня к глазам, признаюсь вам, нередко подступают слезы. Такова небольшая историческая поэма Дмитрия Кедрина «Зодчие», – рассказывающая о постройке храма Василия Блаженного, иначе говоря – Покровского собора «что на рву». Легенда об ослеплении двух гениальных зодчих (дабы они более не сложили ничего похожего) жестоким царем Иоанном Четвертым ¬– изложена и прошита столь невероятной музыкой, что пережить хладнокровно это чтение попросту невозможно. Попробуйте как-нибудь отыскать и прочесть себе вслух.

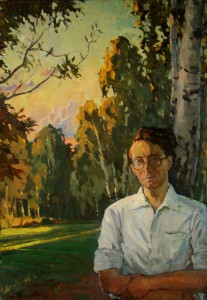

Талант екатеринославца Дмитрия Кедрина, загадочно погибшего под колесами подмосковной электрички в 1945-м – завораживает лиричностью, подкупает чеканно-звонкой «классической» интонацией. Мировоззренчески – он вроде бы из тех, кого, кажется, прочно пропитала собою новая «коммунистическая религия» – со всеми её идеологическими и бытовыми атрибутами. И вместе с тем он и – чужой ей певец, отчётливо выпадающий из устойчивой советской обоймы.

Составленную им самим книгу начала 1930-х под названием «Русские стихи» (она вышла через полвека) Кедрин заключил газетно-трескучим стихотворением «Христос и литейщик» – о переплавке гигантского распятия и торжестве рабочего Грачева над этой переплавкой…

А спустя восемь лет, в первый военный год, он пишет пронзительные стихи, включаемые нынче в антологии христианской поэзии. Ими он закрывает свою другую книгу – «Соловьиный манок»:

Видно, вправду скоро сбудется

То, чего душа ждала:

Мне весь день сегодня чудится,

Что звонят в колокола.

Только двери в храме заперты,

Кто б там стал трезвонить зря?

Не видать дьячка на паперти

И на вышке звонаря.

Знать, служение воскресное

Не у нас в земном краю:

То звонят чины небесные

По душе моей в раю.

Дмитрий Кедрин, «Колокола», 27 ноября 1941-го года

…Когда-то я с удовольствием ходил в Политехнический музей по абонементу слушать художественных чтецов: Рафаэля Клейнера, Якова Смоленского. В тот день я, помню, опоздал на четверть часа, впрочем, и не особенно нервничал: «Советская поэзия 30-х – 40-х».

Тихо проскользнув в зал, где, похоже, завершалась очередная композиция по стихам одного из поэтов – я оцепенел, застыл. Это был он, Кедрин:

Эти гордые лбы винчианских мадонн

Я встречал не однажды у русских крестьянок,

У рязанских молодок, согбённых трудом,

На току молотивших снопы спозаранок.

У вихрастых мальчишек, что ловят грачей

И несут в рукаве полушубка отцова,

Я видал эти синие звезды очей,

Что глядят с вдохновенных картин Васнецова.

С большака перешли на отрезок холста

Бурлаков этих репинских ноги босые...

Я теперь понимаю, что вся красота –

Только луч того солнца, чье имя – Россия!

Дмитрий Кедрин, «Красота», 5-е сентября 1942-го года.

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема