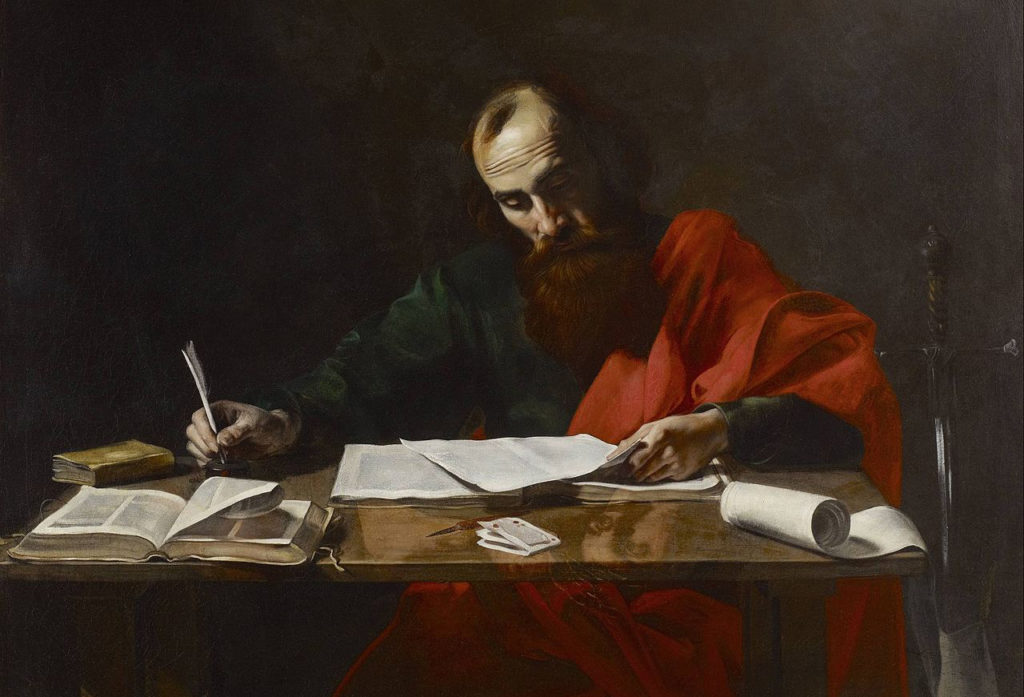

Гал., 200 зач., I, 11-19.

11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.

13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.

15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.

19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Римскую империю населяли многие народности. Некоторые из них были довольно экзотического происхождения. В первую очередь тут стоит упомянуть галатов. Галаты, которых называли также галлогреками, представляли собой кельтов, устроивших в третьем веке до Рождества Христова военный поход на Малую Азию. Кельты вторглись на территорию современной Турции, осели там и смешались с местным греческим населением. Галаты, как и любая молодая народность, с большим интересом и открытостью относились к нововведениям. Это и стало одной из причин, почему проповедь апостола Павла в Галатии была столь успешна. Кельты-греки с радостью откликались на учение Христа, принимали крещение целыми семьями. В особенности приятно было им слышать от апостола Павла, что в Церкви могут найти для себя место люди разных национальностей. Видимо, галатов смущало, что их народ находится на границе двух миров — эллинского и варварского. Для каждого из этих миров они были чужаками. Из уст апостола Павла галаты услышали удивительную для себя вещь — если кто-то на земле не хочет видеть в галатах полноценной народности, то это не значит, что Бог считает также. Господь принимает любого человека, смотрит не на национальность, а на сердце и душу. Апостол Павел обычно направлял послания тем церквям и общинам, которые испытывали какие-то проблемы, переживали кризис. Галаты, хотя и с радостью приняли христианство, после отбытия апостола, столкнулись с обвинениями со стороны иудеев. Те укоряли галатов, говорили им, что только один народ угоден Богу — евреи. Стать его частью можно, но лишь приняв обрезание. Павел утешает галатов и приводит в пример собственную судьбу. Апостол говорит, что, будучи выходцем из наиболее консервативной части еврейского общества, он ради любви ко Христу отказался от наследия собственного народа, стал общаться с язычниками. В глазах родственников и друзей Павел был предателем. Христиане тоже сначала не принимали его — они не верили, что жестокий гонитель способен стать апостолом. Невольно вспоминается название фильма — «Свой среди чужих, чужой среди своих». Павел подобно галатам оказался на границе двух миров, двух цивилизаций. В посланиях апостола мы подчас встречаем упоминания о том, как он устал от подобного положения. Ему каждый раз приходится с неимоверным трудом доказывать — и он тоже апостол. И каждый раз Павел говорит, что не променял бы свою жизнь ни на какой почет, уважение от людей, что любовь Бога для него дороже всего. И потому он будет, несмотря на все препятствия, служить Церкви.

Пример апостола Павла, также, как и пример Галатийской общины, напоминает нам об одном трудном препятствии, которое встречается на пути каждого христианина. Обретя веру, человек может почувствовать себя чужим, непонятым своим окружением. Это не должно смущать или пугать. Нужно довериться Богу, а людей вокруг уважать и любить — вне зависимости от их национальности и убеждений. В таком случае христианин будет не преградой между миром веры и неверия, а мостиком, по которому и другие смогут прийти к Богу.

«Мученик Николай Варжанский». Священник Анатолий Правдолюбов

В программе «Светлый вечер» — беседа со священником Анатолием Правдолюбовым, клириком храма святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси.

Этот выпуск посвящён мученику Николаю Варжанскому — одному из новомучеников-мирян. Собеседники говорят о том, почему в православной Российской империи оказалось востребовано миссионерство «внутри» страны, и как Николай Варжанский выбрал для себя путь миссионера и проповедника, занимаясь в том числе противосектантской работой.

В беседе вспоминают его духовное образование, общение с московским проповедником Неофитом Любимовым, а также труды и инициативы, с которыми было связано его служение: издание «Православного противосектантского катехизиса», создание Варнавинского общества трезвости и встречи с рабочими.

Отдельно обсуждается история весны 1918 года и событие у иконы святителя Николая на Никольских воротах, после которого Николай Варжанский выпустил листовку «Сказание о чудотворном образе...». В выпуске также говорится о его аресте и звучат строки прощального письма жене и детям.

О мученике Николае Варжанском и миссионерстве в православной Российской империи — в программе «Светлый вечер» на Радио ВЕРА.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

4 февраля. «Смирение»

Фото: Archee Lal/Unsplash

Будучи подобным утробному младенцу, чрез пуповину получающему от организма матери всё необходимое к его благобытию, смиренному человеку должно научиться «дышать» молитвой к своему Создателю. Как нищий простирает руки в надежде получить пропитание, так и христианин свои чаяния да связывает с милостью Господа и просит Его во всех нуждах с детской верой и упованием. И это подлинное проявление смирения.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

4 февраля. О духовных размышлениях перед Великим постом

Сегодня 4 февраля. Среда 1-й подготовительной недели к Великому посту.

О духовных размышлениях перед Великим постом — клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема